キーボードは、主にパソコンで文字や数字を入力する際に使用するデバイスです。スイッチの種類やキーの数が異なるさまざまなモデルが販売されています。

本記事では、キーボードの種類と選び方について解説。本記事を参考にして、自身の用途に合ったモデルを見つけてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

キーボードの種類|スイッチ別

メンブレンキーボード

By: elecom.co.jp

メンブレンキーボードは、キーと基板の間にシリコンなどで作られた柔らかいメンブレンシートを搭載したタイプ。キーストロークは深めで、比較的静音性に優れています。

製品数も豊富で、古くからデスクトップパソコン用のキーボードとして広く採用。シンプルな構造なので、リーズナブルでコスパのよいモデルが多いのも魅力のひとつ。予算をなるべく抑えたい方や、はじめてキーボードを購入する方などにもおすすめです。

また、汚れに強く耐水性に優れたモデルも豊富に展開されています。水抜き穴を搭載したモデルもあり、万が一水などをこぼしてしまっても、すぐに排水できるので安心です。

メンブレンキーボードのおすすめはこちら

パンダグラフキーボード

By: sanwa.co.jp

パンタグラフキーボードとは、パンタグラフ機構と呼ばれるキーの支持構造を採用したキーボードです。構造上、厚みを抑えられるので、スリムなモデルが多く、キーストロークは浅め。ノートパソコンのキーボードにも広く採用されています。

パンタグラフキーボードは、取り扱っているメーカーも多く、さまざまな製品がラインナップ。気軽に購入できるリーズナブルなモデルや、軽量でスリムなモデルが多く販売されています。また、ワイヤレス接続に対応したモノも豊富。タブレットやスマホなどとも接続しやすいので、便利です。

カバンなどに入れて、気軽に持ち運びができるキーボードを探している方は、ぜひパンタグラフキーボードをチェックしてみてください。

パンタグラフキーボードのおすすめはこちら

メカニカルキーボード

By: elecom.co.jp

各キーに独立したスイッチを搭載しているのがメカニカルキーボードです。スイッチは接点やスプリングなどのパーツで構成されており、押したときの重さや音の大きさが異なるさまざまなスイッチがあります。構造は複雑なので、比較的高価なモデルが多いのも特徴です。

スイッチをはんだ付けすることなく気軽に交換できるホットスワップに対応したモデルなどもあり、カスタマイズ性に優れているのも魅力のひとつ。そのカスタマイズ性の高さから愛好家も多く、幅広い層から高い人気を得ています。また、ゲーミング向けモデルのラインナップも豊富です。

スイッチは主に、リニア(赤軸)系・タクタイル(茶軸)系・クリッキー(青軸)系に大別でき、CHERRY MXをはじめとするさまざまなメーカーが開発しています。静音性に優れたスイッチや爽快感のある打ち心地が魅力のスイッチもあるので、好みのスイッチを搭載したメカニカルキーボードを見つけてみてください。

メカニカルキーボードのおすすめはこちら

静電容量無接点方式

By: akeeyo.co.jp

静電容量無接点方式は、キーを押し下げたときの静電容量の変化を検知して、入力が反映されるスイッチです。物理的な接点がないため、優れた耐久性を有しているのが特徴です。主に高級なキーボードに採用されています。

滑らかで心地のよい打鍵感も魅力のひとつです。少ない負担で長時間スムーズにタイピングができます。また、静音性にも優れているので、時間帯や場所を気にすることなく使用しやすいのもメリットです。

そのほか、構造上チャタリングと呼ばれる誤動作も発生しません。ゲーミング向けのモデルもあるので、気になる方はチェックしてみてください。

静電容量無接点方式キーボードのおすすめはこちら

キーボードの種類|接続方式別

有線キーボード

By: elecom.co.jp

有線接続に対応したキーボードは、主にUSB端子を採用。パソコンのUSBポートに接続することで、使用できます。有線接続に対応したキーボードは、接続するだけですぐに使い始められるのがメリットです。

また、電池の交換やバッテリーを充電する必要がないのも、有線接続ならではの魅力。選ぶ際は、ケーブルの長さと取り回しやすさや確認しておくと安心です。なかには、ケーブルを本体と着脱できるモデルもあります。

有線キーボードのおすすめはこちら

ワイヤレスキーボード

Bluetooth接続

By: elecom.co.jp

Bluetooth接続は、スマホなどのさまざまなデバイスに広く採用されている無線通信技術を用いて接続。USBポートを使用しないので、スマホやタブレットなどのさまざまなデバイスと気軽に接続できます。

軽量スリムなBluetoothキーボードも数多く販売されているので、持ち運べるモデルを探している方にもおすすめ。遅延があるのでゲーミング用途には向きませんが、普段使いやビジネス用途であれば、特に不便を感じることなく使用できます。

2.4GHz無線接続

By: sanwa.co.jp

2.4GHz無線接続に対応したワイヤレスキーボードは、専用のUSBレシーバー(ドングル)を用いてパソコンと接続します。有線キーボードと同様にUSBポートを使用しますが、低遅延かつ安定したワイヤレス接続が可能です。

ペアリングなどの操作をすることなく、USBレシーバーを接続するだけですぐに使い始められるのも便利なポイント。また、接続が安定するため、ゲーミングキーボードにも広く採用されています。

選ぶ際は、バッテリーの連続動作時間や電池のタイプなどを確認しておきましょう。ワイヤレスタイプのゲーミングキーボードを探している方や、接続の安定性を重視したい方は、ぜひチェックしてみてください。

ワイヤレスキーボードのおすすめはこちら

キーボードの種類|サイズ別

フルサイズキーボード(テンキー付き)

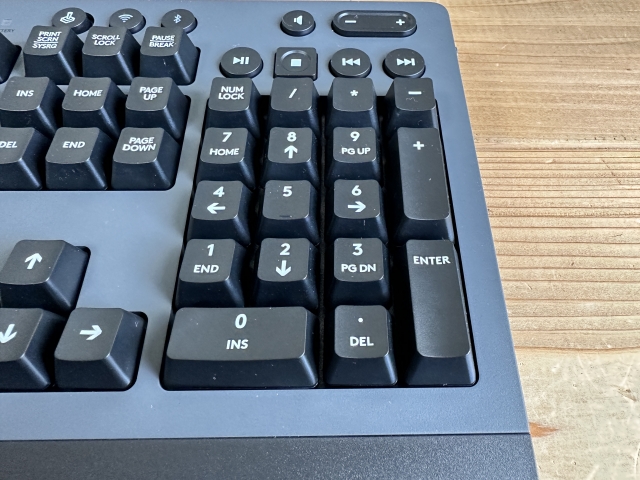

By: logicool.co.jp

キーボードには、さまざまなサイズがあり、搭載されているキーの数が異なります。そのなかでも、「フルサイズキーボード」は、テンキーを搭載しているのが特徴です。キーが省略されていないので、「100%キーボード」とも呼ばれます。

テンキーを搭載しているので、数字を素早く入力できるのがメリット。Excelなどの表計算ソフトを使用する方や、数字を入力する機会が多い方におすすめです。ただし、テンキーがある分、横幅が長くなります。狭いデスクの上だと、マウスを操作するスペースが十分にとれなくなってしまう場合もあるので、注意が必要です。

テンキーレスキーボード

By: rakuten.co.jp

テンキーレスキーボードは、フルサイズキーボードからテンキー部分を省略したキーボードです。テンキーがない分、横幅が抑えられているのが特徴。小さめのデスクでも、マウスを操作するスペースを十分確保できます。

「80%キーボード」と呼ばれる場合もあり、主に数字を入力する機会が少ない方におすすめです。基本的にテンキーがないだけなので、数字を入力する以外の使い勝手は変わりません。使いやすいさと省スペース性を兼ね備えた人気のサイズです。

テンキーレスキーボードのおすすめはこちら

コンパクトキーボード

By: akeeyo.co.jp

コンパクトキーボードは、テンキーレスキーボードから、さらにキーを省略したキーボードです。サイズが小さいので、デスク上のスペースを圧迫しないのがメリット。マウスを操作するスペースも広く取れます。小さめのデスクを使用している方は、要チェックです。

また、ゲーミング向けのモデルも数多くラインナップ。特に、大型のマウスパッドを使用している方やローセンシの方におすすめです。コンパクトキーボードには、75%キーボードや65%キーボードなどがあり、数字が小さくなるほどコンパクトになります。

なるべく使い勝手を損ないたくない方は、75%キーボードがおすすめです。省スペース性を重視したい方は、65%キーボードや60%キーボードをチェック。メーカーやサイトによっては、テンキーのないキーボードをまとめてテンキーレスキーボードと呼んでいる場合もあるので、その点は留意しておきましょう。

キーボードの種類|配列別

日本語配列(JIS)キーボード

日本では主に、日本語配列と英語配列のキーボードが販売されています。どちらのキーボードでも日本語と英語の入力が可能で、使い勝手に大きな違いはありません。ただし、一部のキーの位置やサイズが異なっているので、自身が使い慣れている方を選ぶのが無難です。

日本語配列(JIS)を採用したキーボードは日本が入力しやすいように設計されており、英語配列にはない「半角/全角」「無変換」「変換」「かな」などのキーがあります。また、記号を入力するキーの配置も一部異なっており、逆L字型のサイズの大きいエンターキーを搭載しているのも特徴です。

キートップに「かな」表記があるモデルも多いので、普段からかな入力している方にもおすすめ。そのほか、職場などで普段から日本語配列を使用している方も、迷うことなく使用できるので、日本語配列モデルを選んでおくと安心です。

英語配列(US)キーボード

By: akeeyo.co.jp

英語配列(US)のキーボードは、世界で広く採用されているスタンダードな配列です。日本語配列特有のキーがないのはもちろん、エンターキーやバックスペーキーが横に長いのも特徴のひとつ。また、記号の位置も日本語配列のモノとは違いが多く、初めて使用する方は、慣れが必要です。

ホームポジションに手を置いたときに、右端まで指が届きやすいなどのメリットもあり、よりスムーズにタイピングできます。また、ゲーミング用途にもぴったりです。メカニカルキーボードの場合は、交換用のキーキャップの選択肢が多いのも魅力。キーボードを好みに合わせてカスタマイズしたい方にも、英語配列モデルがおすすめです。

キーボードの種類|用途・機能別

静音キーボード

By: logicool.co.jp

キーボードには、タイピング音が目立たない静音性に優れたモデルも販売されています。特に、メカニカルキーボードのクリッキー(青軸)スイッチを採用したモデルなどは、タイピング音が大きいので注意が必要です。使用する場所や時間帯によっては、周りに迷惑をかけてしまう場合があります。

静音キーボードであれば、家族が寝静まった深夜帯や公共施設、静かなカフェなどでも、周囲を気にすることなくタイピング可能です。基本的に静電容量無接点スイッチを採用したキーボードや、メンブレンキーボード、パンタグラフキーボードは静音性に優れています。また、静音を謳うモデルも数多く販売されているので、要チェックです。

メカニカルキーボードの場合は、静音リニア(静音赤軸)や静音タクタイル(静音茶軸)などの静音スイッチを搭載したモデルがおすすめ。キーを押したときのカチカチ音が抑えられているので、比較的静かにタイピングができます。

静音キーボードのおすすめはこちら

折りたたみキーボード

By: sanwa.co.jp

キーボードには、コンパクトに折りたたみができるモデルもあります。よりスリムな状態にできるので、気軽に持ち運びが可能。外出先で、スマホやタブレットを使用して長文を入力したい方などにおすすめです。

Bluetoothによるワイヤレス接続に対応したモデルであれば、ケーブルレスで使用できるので便利です。折りたたみキーボードにもさまざまなモデルがあるので、サイズや重量、折りたたみ方などもチェックしておきましょう。

スタンドが付属するモデルやタッチパッドを搭載したモデルなども販売されています。数字を入力することが多い方は、テンキーの有無なども要チェックです。

折りたたみキーボードのおすすめはこちら

ゲーミングキーボード

By: razer.com

ゲーミングキーボードとは、ゲーム用途向けに設計されたキーボードの総称です。普段使いや仕事などでも使用できますが、ゲームをより快適にプレイするためのさまざまな機能を搭載しているのが特徴。価格も、一般向けのモデルよりも高価になる傾向にあります。

ゲーム向けの機能には、ゲームプレイの妨げになるWindowsキーをロックする機能や、同時押しされた複数のキー入力を順番通りに全て認識できるNキーロールオーバーなどがあります。専用ソフトが用意されている場合も多く、一連のキー入力を簡単な入力に設定できるマクロ機能に対応したモデルも豊富です。

ゲーミングキーボードにはメカニカルスイッチを採用したモデルが多く、光学式や磁気式のスイッチを採用したモノもラインナップしています。最近では、スイッチが反応する位置を自由に調節できる「ラピッドトリガー」に対応したモデルも人気。そのほか、LEDバックライトによるイルミネーション機能に対応したモデルが多いのも特徴です。

ゲーミングキーボードのおすすめはこちら

キーボードを選ぶ時のポイント

接続するデバイスのOSに対応しているか

キーボードを選ぶ際は、どのOSに対応しているか確認しておきましょう。対応していないOSと接続すると、印字通りに文字を入力できない場合があるので注意が必要です。特に、Windows/AndroidとMac系のOSでは、キーの配置やショートカットが異なります。

MacBookやiPadで使用できるキーボードを探している方は、macOSやiPadOSに対応したモノを選ぶ必要があります。OSの異なるさまざまなデバイスで使用したい方は、複数のOSに対応したキーボードを選びましょう。

テンキーは必要か

キーボードを選ぶ際は、テンキーの有無もチェックしておきたいポイントです。テンキーは0~9までの数字が並んているキー群で、数字を入力する際などに役立ちます。Excelなどの表計算ソフトを利用する方は、あると便利です。

ただし、テンキーがある分、キーボード本体の横幅は長くなります。デスク上のスペースを圧迫し、マウスを操作するスペースが少なくなってしまうのが難点。数字を入力する機会が少なく、テンキーが不要な方は、テンキーレスキーボードがおすすめです。

デスクをなるべく広く使いたい方は、テンキーがなく、よりコンパクトな75%キーボードや65%キーボードもチェックしてみてください。

打鍵音が気になるなら静音モデルを

By: amazon.co.jp

タイピングしたときの打鍵音が気になる方は、静音性に優れたキーボードがおすすめ。キーボードの多くは、キーを押すとカチカチとした音がなります。静かな環境では意外と音が目立ってしまい、周りに迷惑をかけてしまう場合も。静音キーボードであれば、打鍵音が静かなので、場所や時間帯を気にすることなく使用できます。

特に、図書館などの公共施設やオフィス、コワーキングスペースで作業を使用したい方は要チェックです。周囲を気にすることなく、作業に没頭できます。また、深夜帯に作業をすることが多い方や、打鍵音が気になって集中できないという方などにも、静音キーボードはおすすめです。

持ち運びも考えるなら薄型でコンパクトなモデル

By: sanwa.co.jp

キーボードを持ち運びたい方は、コンパクトなモデルやスリムなモデルがおすすめです。カバンなどに入れて気軽に持ち運びができます。軽量スリムなキーボードは数多く販売されており、選択肢も豊富です。

コンパクトなモデルはキーピッチが狭くなる傾向にありますが、少ないスペースでも使用しやすいのがメリット。カフェなどの小さめのデスクの上でも快適に使用できます。また、タブレット用のキーボードを探している方などにも、コンパクトなモデルがぴったりです。

配列はこだわりがなければ日本語配列がおすすめ

By: rakuten.co.jp

日本で購入できるキーボードは主に、日本語配列と英語配列の2種類。それぞれ、キーの配列やサイズが一部異なっています。オフィスや公共施設などでは、基本的に日本語配列のモデルが使用されており、日本人に馴染みのある配列です。

ノートパソコンのキーボードやデスクトップパソコンに付属するキーボードにも、日本語配列を採用している場合がよくあります。特に配列にこだわりがないのであれば、日本で広く使われている日本語配列を採用したキーボードがおすすめです。

キーボードにはさまざまな製品があり、用途や好みに合ったモデルを見つけられます。こだわりたい方や打鍵感のよさを重視する方は、メカニカルキーボードや静電容量無接点方式の高級モデルがおすすめ。予算を抑えたい方やサブ機を探している方は、パンタグラフキーボードなどのリーズナブルなモデルを選んでみてください。