包丁の切れ味を維持し、よい状態に保つ砥石。切れ味が鈍ると食材が潰れ、料理の仕上がりにも影響が出ます。製品によって番手や素材などが異なるため、どれを選ぶか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの砥石をご紹介します。選び方のポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

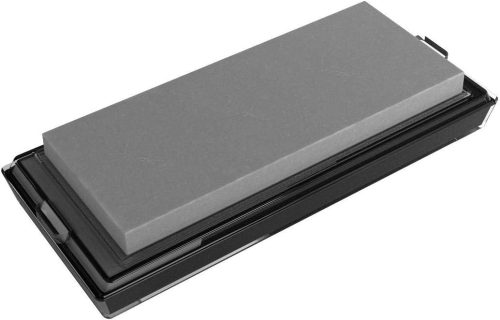

砥石とは?

By: .amazon.co.jp

砥石(といし)とは、包丁の刃を研ぐための研磨工具です。切れ味が落ちた包丁のメンテナンスに欠かせない道具で、大きく分けて「荒砥石」「中砥石」「仕上砥石」の3種類があります。それぞれ粒子の粗さが異なり、目的に応じて使い分けるのがポイントです。

荒砥石は、刃こぼれや刃の欠けを修正し、形を整えます。中砥石は、日常的なお手入れで切れ味を回復させるのに適しており、もっとも使用頻度が高いタイプ。仕上砥石は、刃先をさらに滑らかに整えるので、より鋭い切れ味を追求したい方向けです。

なお、砥石には天然の石から作られた「天然砥石」と、工業的に作られた「人造砥石」があります。人造砥石は品質が均一で扱いやすいため、初めて砥石を使う方におすすめです。しかし、使用前には水に浸し、砥石台に固定するなど、いくつかの準備を要します。

砥石の選び方

番手をチェック

By: amazon.co.jp

砥石選びでもっとも重要なのが、粒子の粗さを示す「番手」です。番手は数字で表され、数字が小さいほど粒子が粗く、研削力が高くなるのが特徴。反対に、数字が大きくなるほど粒子は細かくなり、刃先を滑らかに仕上げられます。

番手は主に3種類。#80~#400の「荒砥石」は、刃こぼれの修復など、刃の形を大きく整えたいときに使います。#600〜#2000前後の「中砥石」は、日々のメンテナンスで切れ味を回復させるのにぴったり。家庭でもプロでも基本となる砥石です。

さらに切れ味を高めたい方は、#3000以上の「仕上砥石」を使いましょう。中砥石で研いだあとの刃先をより滑らかに整えられます。包丁の状態や求める切れ味に合わせて、適切な番手の砥石を選んでみてください。

包丁の素材に合った硬さをチェック

By: amazon.co.jp

石を選ぶときは、包丁の素材との相性をチェックすることがポイントです。鋼やステンレスのような一般的な包丁であれば、人造砥石で十分に対応可能。普段のメンテナンスには、#1000前後の中砥石が適しています。

硬度の高いステンレス包丁なら、ダイヤモンド砥石のような硬い砥石を使うと効率よく研げます。また、硬度が高いものの脆いセラミック包丁には、専用のダイヤモンド砥石が必須。通常の砥石では研げないため注意しましょう。

初めて砥石を揃える方は、まず中砥石から用意するのがおすすめです。刃こぼれが気になるときは荒砥石、よりよい切れ味を求めるなら仕上げ砥石と、必要に応じて買い足していくのもひとつの手。なお、ビトリファイド製法の砥石は割れにくく、扱いが簡単なタイプです。

製造方法をチェック

By: amazon.co.jp

砥石は製造方法によっても特徴が異なります。人工的に作られた「人造砥石」や、自然の岩石の「天然砥石」が代表的。それぞれの特性を知って、自分の使い方に合った砥石を選びましょう。

人造砥石は、安定した刃物研ぎが可能。天然砥石のように性能にムラがないので、安定した粒度を選べるのも魅力です。

天然砥石は、硬い砂から成る岩石を採掘したモノで 、独特の研ぎ心地と仕上がりがポイント。伝統的な和包丁の研ぎを好む方に人気があります。しかし、品質に個体差があるため、均一な人造砥石に比べて扱いには慣れが必要です。

砥石台の有無をチェック

By: amazon.co.jp

砥石を選ぶときは、砥石台の有無も確認しましょう。砥石台は、研ぐときに砥石が動かないように固定する役割を担います。安定性が高まることで安全に作業できるうえ、研ぎムラが減って効率よく研げるのが魅力です。

初心者の方には、滑り止めが付いているタイプや吸盤で固定できるタイプがおすすめ。しっかり固定できるので、研ぎ作業に集中できます。安全かつきれいに仕上げるために、安定性を確保できる砥石台を選んでみてください。

砥石のおすすめ

シャプトン(Shapton) SHAPTON RockStar スタンダードモデル #1000 #60212

力強い研削力で繊細に仕上げる砥石。事前吸水がほとんどいらないため、思い立ったときにすぐ研ぎ作業を始められます。

厚み10mmで耐久性が高く、コンディションを長期間維持できるのが特徴。減りにくい設計により研ぎ崩れが少なく、刃物の寿命を保ちやすいのがメリットです。

番手1000の中砥石として、包丁の切れ味を効率よく回復させます。日常的に包丁を使う方や研ぎに慣れた方におすすめのモデルです。

シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 エンジ 仕上砥 #5000 K0704

研磨力の高さが魅力の砥石。研磨剤の含有率が高く、短時間で効率的な刃付けが可能です。

収納ケースは砥ぎ台として活躍。ウレタンゴムがケースの4角に付いているので力を入れて研いでも動きにくいのもポイントです。場所を選ばず包丁研ぎを行えます。

オイルストーンとしても使用可能なのも魅力。刃物の切れ味をしっかり蘇らせたい方におすすめのモデルです。

キング砥石 キングデラックス No.1000

包丁やハサミなどさまざまな刃物に対応する中仕上げ用砥石。特殊砥材を使用した粒度1000番の設計により、短時間で切れ味の鋭い刃に仕上げられます。ビトリファイド製法で作られており、品質が長期間安定するのが魅力です。

かんなやのみ、ステンレス刃物など精密な刃物にも対応します。扱いやすい中砥石を探している方におすすめのモデルです。

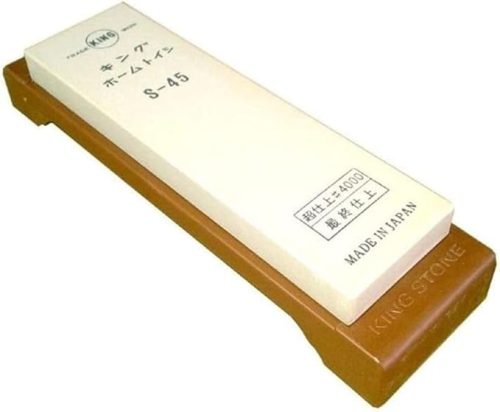

キング砥石 キング ホームトイシ #4000 S-45

刃物に吸いつくような研ぎ心地を実現した仕上げ用砥石。最高級研磨材を採用した焼成製法により硬度にムラがなく、安定した品質を保ちます。ソフトなタッチで細かく鋭利な刃を付けられるのが魅力です。

本製品は、粒度#4000の仕上げ用タイプ。打刃物とステンレス刃物の両方に使えるため、包丁・かんな・のみ・ハサミなど家庭にあるさまざまな刃物を研げます。

サイズは176×52×15mmと扱いやすく、乾湿両用で使用可能。切れ味を長く保ちたい方や、精密な刃付けにこだわる方におすすめのモデルです。

高儀(Takagi) GISUKE ダイヤモンド両面砥石 #150/#600

セラミックや超硬合金など硬い刃物にも対応できる両面ダイヤモンド砥石。#150の荒研ぎ面と#600の中研ぎ面を備え、1枚で刃欠け修正から切れ味の回復まで幅広く活躍します。

のみやかんな刃、包丁など多様な刃物の研ぎに活用可能。砥石台が付属しているため、安定した状態で研ぎ作業を行えます。刃が欠けたときは#150面で形を整え、切れ味が落ちたときは#600面で仕上げるのがおすすめ。メンテナンスの手間を減らしつつ、効率よく刃物を研ぎたい方にぴったりなモデルです。

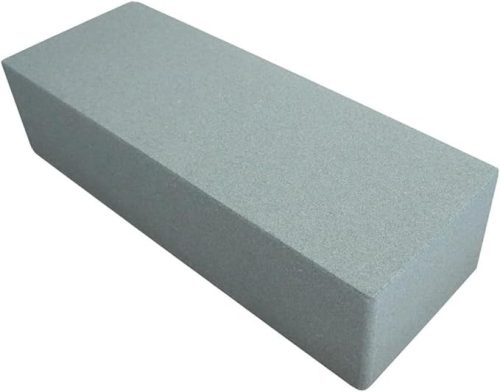

ナニワ研磨工業 刃物用砥石 剛研 荒砥石 #220 QA-0300

刃の欠けや刃先の修正に活躍する荒研ぎ専用モデル。砥材にGCを採用しており、高い硬度を有しています。

粒度#220により、中研ぎ前の刃の状態を効率よく整えられます。使用後に水洗いして日陰で乾かせば、長く愛用できるのがポイント。包丁や鎌などの刃物を本格的にメンテナンスしたい方におすすめです。

ツヴィリング(Zwilling) 両面砥石 中砥 荒砥 32505-100

粒度の異なる2種類の面を使い分けて刃先を整える両面砥石。粒度250の荒砥面で角度を修正し、粒度1000の中砥面で仕上げることで切れ味を回復できます。CM60以上の高硬度包丁にも対応しており、さまざまな包丁のメンテナンスが可能です。

ケースには滑り止めラバーが付属。研ぎ台としても活用できるのが魅力です。水に浸す必要がなく、使用時に少量の水をかけるだけで研げるため、手軽に包丁のお手入れができます。日常の研ぎ直しに役立ち、プロの切れ味にするのがメリット。包丁を長く愛用したい方におすすめのモデルです。

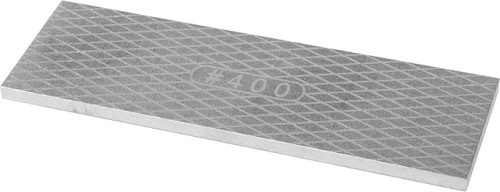

藤原産業 SK11両面ダイヤモンド砥石 #400 #1000

硬い刃物もしっかり研げるダイヤモンド砥石です。家庭用包丁から専門的な刃物まで幅広く使えます。一般的な砥石と比べて摩耗しにくいので、砥石面の修正は不要です。

粒度400の荒研ぎ面と粒度1000の中仕上げ面を備えた2役タイプ。滑り止め下敷き付きのため安定して作業できます。目づまりしたらブラシと洗剤で洗い、水洗い後は乾かして保管。刃物のメンテナンスを効率的に行いたい方におすすめのアイテムです。

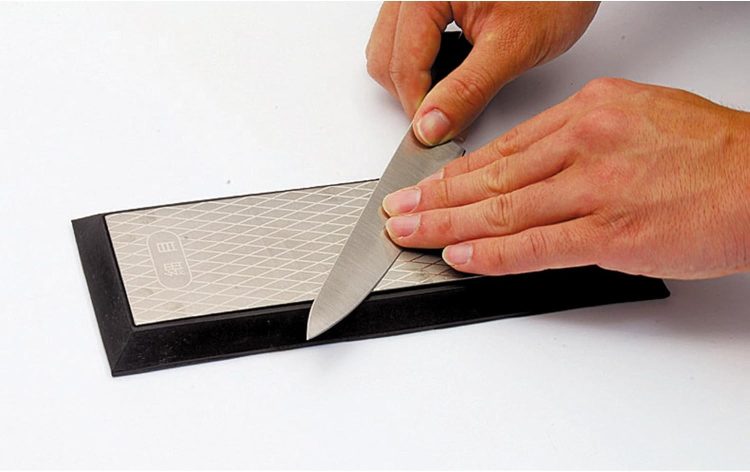

砥石の使い方

By: amazon.co.jp

砥石を使う前には、まず砥石を10~20分ほど水に浸し、気泡が出なくなるまで水分を吸収させます。砥石が水を吸うと刃の滑りがよくなり、砥石自体の摩耗も防ぐのがポイントです。作業するときは濡れ布巾や専用台で砥石をしっかり固定すると安心です。

準備ができたら、実際に包丁を研いでいきましょう。砥石に対して包丁を約15°の角度に保つのが基本です。背の部分に10円玉を2〜3枚挟んだときの高さが目安となります。刃元から刃先に向かって、1ヶ所につき20回程度を目安に前後に滑らかに動かしてください。

両刃包丁の方は、表と裏を交互に研いでください。研いでいる最中に砥石が乾かないよう、適宜水をかけるのが上手に仕上げるコツです。最後に刃先を指でそっと触れ、バリがないか確認しましょう。研ぎすぎないよう様子を見ながら作業するのがポイントです。

砥石の売れ筋ランキングをチェック

砥石のランキングをチェックしたい方はこちら。

砥石は荒砥石・中砥石・仕上砥石という番手によって役割が異なります。初心者の方は、まず基準となる中砥石から試すのがおすすめです。また、ステンレスや鋼といった包丁の素材に合ったモノを選ぶことも大切。ぜひ本記事を参考に、自分に適したアイテムを探してみてください。