人里離れた山間のフィールドでヤマメやイワナなどを釣る「渓流釣り」。エサやテンカラ、フライ、ルアーなどさまざまなアプローチ方法がありますが、なかでもルアーはリアクションで口を使わせることが多く、積極的に狙うことが釣果につながります。

そこで今回は渓流ルアーのなかでもミノーにフォーカス。渓流ミノーのおすすめアイテムをご紹介します。興味がある方はぜひチェックしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

渓流ミノーとは?

「渓流ミノー」とは、ルアーのなかでも渓流にいる魚を釣るためのミノー。厳密な定義はありませんが、本記事ではフィールドを「渓流」に限定し、川幅の広い本流は除外、さらに管理釣り場(エリアトラウト)で使うタイプも対象外としています。

「ミノー」とは小魚をイミテートしたリップ付きのルアーのことで、渓流で使うサイズは50mmが基準。狙う魚はヤマメ・イワナ・アマゴなどが対象です。

渓流ミノーの選び方

種類をチェック

フローティングミノー

By: rapala.co.jp

「フローティングミノー」とは浮力が高いミノーのこと。リップ付きのミノーはリトリーブすると決まった潜行深度を泳ぎますが、フローティングミノーはリトリーブを止めると自然と水面に浮いてくるのが特徴です。

また、浮力があるためアクションにキレがあるのもポイント。渓流で使う時期は魚が上を意識している夏で、トップに出るほどではないものの、水面直下を狙う際や喰い上げを意識したいときに有効です。

ただ、フローティングミノーは浮きやすく、ボトムトレースしにくいので注意。さらに、ほかの同サイズのルアーと比べて浮力を確保する分、飛距離を稼ぐことはあまり期待できないため、留意しておきましょう。

シンキングミノー

By: rapala.co.jp

「シンキングミノー」とは自重で沈んでいくミノーのこと。小さいサイズでもウエイトがある分飛距離が稼げるほか、キャスタビリティも高いため、渓流ミノーでは多用されるタイプです。

アングラーの立ち位置から斜め上流に投げる「アップストリーム」、正面にキャストする「クロスストリーム」、下流方向へ斜めに投げる「ダウンストリーム」のいずれにもしっかりと対応。流れが緩やかでやや水深のある「淵(ふち)」でも、流れが速くて水深の浅い「瀬(せ)」でも使える汎用性の高さも魅力です。

サスペンドミノー

By: jackson.jp

「サスペンドミノー」とは内部ウエイトのバランスによって、リトリーブを止めると水中で浮きも沈みもせず、中層に留まっている状態をキープできるミノーのこと。トゥイッチやジャーキングを止めた際に喰わせの間を作ったり、急な動き出しでリアクションバイトを誘えたりするのが特徴です。

ただ、渓流ではルアーを一定のスピードで巻くか、ある程度規則的にリズム変化をつけることが多く、サスペンドミノーの出番は少なめ。また、セッティングもシビアで、渓流ミノーの場合はシングルフックを使うことが多いこと、サスペンドする層は水温による水の比重で変化することなどから、使いどころは限られてきます。

フックをチェック

シングルフック

By: amazon.co.jp

「シングルフック」とは、ひとつのアイに対してひとつのフックポイントがあるタイプ。渓流ミノーで使う場合は、自然保護の観点から返し(バーブ)のないバーブレスで使用するのが基本マナーです。

使用感としてはフック絡みが少ないのがポイント。フロントとリアで絡んでしまうのはもちろん、ボディとの絡みもフックポイントが少ない分軽減できます。

なお、製品によってはフッキングの自由度を高めるために、スプリットリングを2つセットしたダブルリング仕様にしていたり、パッケージの段階でフックが交差しないように向きに配慮していたりと、さまざまタイプがあるので確認しておきましょう。

トレブルフック

By: megabass.co.jp

「トレブルフック」とはひとつのアイに対して3本のハリが付いた、三又のフックのこと。ハリが3つ付いていることから「トリプルフック」と呼ばれることもあります。

渓流ミノーで使う場合はシングルフックと同様に、自然保護の観点から返し(バーブ)のないバーブレスで使用するのが基本マナー。なお、フィールドや魚種によってはトレブルフックを使用すること自体が禁止されている場合もあるので、その際はパッケージの段階でトレブルフックであってもシングルフックに交換しておきましょう。

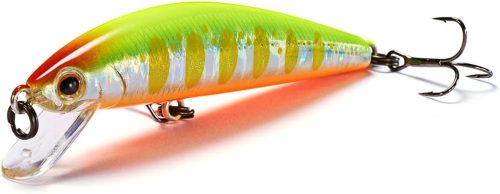

カラーをチェック

By: amazon.co.jp

ルアーにはさまざまなカラーがありますが、渓流ミノーでベースとなるのはアピール系のカラー。喰わせにはリアクションの要素が強いので、オレンジ・グリーン・チャート・ピンク・ホワイトなどの派手な色や、ゴールドやシルバーなどのフラッシング効果の高いタイプが豊富にラインナップされています。

カラーについては「ヤマメはオレンジが効く」「イワナは黄緑色やチャートを好む」など諸説ありますが、アングラーが信じて投げ続けられるかが重要。判断が難しい方は活性が高い魚を拾えるゴールド系、特にキンクロから入り、次にシルバー系でベリーがオレンジのタイプ、さらにクリア系、シルエットがはっきりしている黒系まで用意してあると安心です。

サイズをチェック

By: smith.jp

渓流ミノーを選ぶうえでサイズの基準となるのが50mm。基本的に渓流の場合は魚が捕食で喰っているよりはリアクションで喰ってくる要素が高いため、フィールドのベイトフィッシュサイズを意識する必要はありません。

よりポイントとなるのは水深。特に多用されるシンキングミノーの場合で考えると、思いっきり沈めたいときは、より大きめを使うのがおすすめです。ルアーは大きくなればなるほど見切られやすくなりますが、魚のいるレンジに通すことが重要。よく飛び、よく沈むことがストライクゾーンの拡大とバイトチャンスアップにつながります。

なお、50mm以下のダウンサイジングモデルはより小さくなっている分軽くなり、レンジも浮き気味になるので注意。引いていてボトムによく当たる場合や水深が膝下ぐらいの激浅フィールドであれば効果アリですが、それ以外ではサイズ感でのアピール力が足りず、存在感も薄くなるため留意しておきましょう。

渓流ミノーのおすすめ|フローティングミノー

スミス(SMITH) F-セレクト

スローフローティング仕様のおすすめ渓流ミノー。リトリーブを止めるとゆっくりじわっと浮上し、浅めのレンジをキープしやすいのが特徴です。

ラインナップは51mm・2.6gと64mm・4.5gの2種類。潜行深度は前者が60cm、後者は100cmです。また、いずれもタングステンの重心移動システムを採用しており、きちっと飛ばせるのもポイント。ヘッドトップがフラットになっているほか、ショルダー部分が削れているなど、細部にこだわりが感じられるのも魅力です。

タックルハウス(TACKLE HOUSE) バフェット F43

小粒の渓流ミノー。サイズは43mm・1.8g、タイプはスローフォーティング仕様で、スローな釣りを展開したい際におすすめのアイテムです。

使う場所は水深のあまりないチャラ瀬。ウエイトシステムはタングステンの固定重心を採用しているのもポイントです。手返し重視でキャストを繰り返して、スポットからバイトを引き出したい方はぜひおさえておきましょう。

フォレスト(FOREST) iFishFT 50F

ロッド操作に対するレスポンスのよさが魅力の渓流ミノー。タイプは固定重心のフローティングで、トゥイッチを入れるとキレのあるアクションでバイトを誘発できるのでおすすめです。

本製品のサイズは50mmで、カラーは金アユ。ほかにも70mmタイプがあり、カラーもアピール系からナチュラル系まで揃った計15色をラインナップしています。

パームス(Palms) ストラウド SR-55F

短く厚めの小型リップが備わった渓流ミノー。強度はもちろん、アクションに対するレスポンスがよく、積極的に仕掛けられるのが特徴です。

サイズは55mm・3.3gと43mm・1.9gの2種類。どちらもフローティング仕様で、着水からの立ち上がりも早く、ストライクゾーンが広いのもポイントです。

ラパラ(Rapala) オリジナルフローター F5

老舗のルアーメーカー「ラパラ」のフローティングミノー。バルサ素材のボディによってなまめかしく泳ぐのが特徴で、魚が水面まわりを意識しているときに有効です。

本製品は50mm・3gの「F5」で、ひとまわり小さい30mm・2gの「F3」やひとまわり大きい70mm・4gの「F7」も候補。キャスタビリティよりもアクションの質で勝負したい際におすすめのルアーです。

渓流ミノーのおすすめ|シンキングミノー

イトウクラフト(ITO CRAFT) エミシ 50S

トラウトフィッシングに精通する「イトウクラフト」の渓流ミノー。本製品は同ブランドを代表する「蝦夷(エミシ)」シリーズのひとつで、サイズは50mm、ウエイトは3.8gと、オールマイティに使えるのが特徴です。

流れが速くて水深の浅い「瀬(せ)」、流れが緩やかでやや深めの「淵(ふち)」のいずれにも対応し、汎用性は高め。斜め上流に投げる「アップストリーム」、正面にキャストする「クロスストリーム」、下流方向へ斜めに投げる「ダウンストリーム」など、さまざまな角度からアプローチできるのも魅力です。

イトウクラフト(ITO CRAFT) ボウイ 42S

体高の幅がある渓流ミノー。「へ」の字ないし「く」の字のボディラインが特徴的で、素材にはルアーの動きに定評があるバルサを使用しています。

使い方としてはただ巻きのほか、トゥイッチやポーズを織り交ぜるのもおすすめ。タイプはシンキングで、サイズは42mm、ウエイトは2.8g、フックはトレブルフックの♯12が付いています。

ウィルダネス(Wilderness) ホーキミノー 50s

ルアービルダーのこだわりが感じられる「ウィルダネス」の渓流ミノー。大きめのダートで魚の本能を刺激できるシンキングタイプで、リアクションバイトを引き出せるのが特徴です。

サイズは50mmで、重さは5g。本製品のカラーはブルーヘッドシャイナーで、ほかにも複数のバリエーションをラインナップしています。

なお、ルアーのネーミングとなっている「ホーキ」は鳥取の伯耆大山が由来。開発テストではそれらのフィールドで釣り込まれ、耐久性に配慮されているのもおすすめのポイントです。興味がある方はぜひ試してみてください。

スミス(SMITH) D-コンタクト

定番の渓流ミノー。比重18のタングステンウエイトを内蔵した、やや後方重心のヘビーシンキングモデルで、しっかりと飛距離が出るのが特徴です。

サイズは50mmで、重さは4.5g。ロッド操作に対するレスポンスもよく、トゥイッチやショートジャークを入れると、くねるようなスライドアクションでバイトを引き出せるのがおすすめポイントです。

パームス(Palms) アレキサンドラ AX-35HW

サイズが豊富に揃っているおすすめの渓流ミノー。フラットサイドボディを採用したシンキングタイプで、しっかりと魚にアピールできるのが特徴です。

トゥイッチを入れるとキレのあるイレギュラーアクションを出し、リアクションバイトを誘発。リップは薄めを採用しており、立ち上がりのよさも魅力です。

本製品はシリーズでもっとも小さい「AX-35HW」で、サイズは35mm・1.9g。なお、ラインナップは計5種類で、ほかに43mm・3.3g、50mm・4.5g、63mm・6.6g、70mm・8gを取り揃えています。

パームス(Palms) ベアトリス BT-53S

渓流で使うのにおすすめのジョイントミノー。フロントボディに固定重心のウエイトがあるほか、リアボディが抵抗となって、トゥイッチを入れると魅力的にヒラを打つのが特徴です。

サイズは53mmで、重さは5.1g。流れに乗せるドリフトも効果的なので、アングラーの立ち位置から斜め上流に投げる「アップストリーム」でのアプローチもぜひ試してみてください。

デュオ(DUO) スピアヘッドリュウキ 50S

汎用性の高いシンキングタイプの渓流ミノー。ラインナップが豊富な「スピアヘッドリュウキ」シリーズのなかでも本製品はスタンダートなアイテムで、ただ巻きでしっかりと泳ぐほか、ロッドアクションに対するレスポンスも良好です。

キャスト時の姿勢が安定しているので、距離が稼げるのもおすすめポイント。サイズは50mmで、重さは4.5g。フックはトレブルフックの♯12が付いています。

デュオ(DUO) 鬼鱒 神楽 77S

流れのなかでもしっかりと泳ぐおすすめの渓流ミノーシリーズ。バリエーションは77F・77S・88F・88S・99MDFの5種類で、フローティングやシンキングのほか、本流域で活躍するミディアムダイバーまで用意されているのが特徴です。

シリーズ共通で厚めのリップが付いているほか、内部構造は重心移動システムを採用しているのもポイント。本製品は77mmのシンキングモデルで、重さは12.5g、潜行深度は0.8~1.1mが目安です。

ティムコ(TIEMCO) イメル 50S

背中部分に丸みを帯びたシンキングタイプの渓流ミノー。ちなみに「イメル」とはアイヌ語で稲光や雷という意味で、キビキビと動くのが特徴です。

本製品のサイズは50mmで、重さは4.3g。ただ巻きはもちろん、ロッドアクションによるレスポンスもよいので、トゥイッチでヒラを打たせたり、シェイキングで小刻みに誘ったりするのもおすすめです。

ティムコ(TIEMCO) ラクス 50S

背中の盛り上がりが大きいシンキングタイプの渓流ミノー。アピール力が高く、魚にスイッチを入れてリアクションバイトを狙えるのが特徴です。

リトリーブに緩急をつけたストップ&ゴーや、強いトゥイッチによる左右へのダートで誘うのがおすすめ。また、フォール時にヒラヒラと落ちる「シミーフォール」も注目ポイントです。

メガバス(Megabass) グレートハンティング 45 フラットサイド

造形美を感じるおすすめの渓流ミノー。フラットサイドボディを採用しておりロールはハイピッチで、高い明滅効果を期待できるのが特徴です。

本製品はファストシンキングモデルで、重さは2.9g。レングスは45mmです。同社のルアーはリアルなカラーラインナップも注目されているで、ぜひ細かくチェックしておきましょう。

アイマ(ima) イッセン 45S

アップクロスへのキャストに特化して作られたシンキングタイプの渓流ミノー。コンパクトサイズですが、遠投性が高く、手返しよくルアーを送り込めるのが特徴です。

本製品のサイズは45mm、重さは3.7g。フックはオーナーばり・カルティバのシングルフック「SBL-55M」の#10(スイベル式フックハンガー仕様)がセットされており、バーブレス仕様です。なお、ラインナップにはトレブルフックの「イッセン 45S MAX」も用意されているので、気になる方は併せてチェックしておきましょう。

ジャクソン(Jackson) メテオーラ

信頼度の高いシンキングタイプの渓流ミノー。低重心のウエイトバランスを採用しており、動きが安定しているのが特徴です。

また、フラットサイドボディを採用しており、フラッシング効果が高いのもポイント。サイズラインナップは45mm・3.5g、52mm・5g、63mm・7.5g、70mm・10g、80mm・15.5gの5種類で、渓流で使う場合は小さめがおすすめです。

ジャクソン(Jackson) 奏

「奏」と書いて「かなで」と読むシンキングタイプの渓流ミノー。浮き上がりを抑えるやや長めのセミロングリップを採用しており、レンジキープしやすいのが特徴です。

また、引き重りがあまりないのもポイント。ボディも背中の面がしっかりと出ており、ロールやフラッシングでしっかりと誘えるのも魅力です。

さらに、トゥイッチなどのロッドアクションに対するレスポンスも良好。サイズは40mm・3g、45mm・3.4g、50mm・5gの3種類をラインナップしています。

ラパラ(Rapala) カウントダウン CD5

老舗ルアーブランド「ラパラ」における、ロングセラーのシンキングミノー。同社の名作ルアーとして知られており、渓流ルアー専用ではありませんが、実績が高いのが特徴です。

バルサを採用し、キビキビとしたアクションが持ち味。本製品は50mm・5gの「CD5」で、ひとまわり小さい30mm・4gの「CD3」やひとまわり大きい70mm・8gの「CD7」も渓流ルアーとしておすすめです。

ラパラ(Rapala) カウントダウンエリート CDE55

淡水・海水を問わず釣れると評判のミノー。本製品は同社「カウントダウン」を現代仕様としたモデルで、渓流でも実績を挙げているおすすめのアイテムです。

本製品の「CDE55」は55mm・5gで、ラインナップには75mm・10gの「CDE75」も用意。従来モデルよりも低重心化を図ることによって、キャスタビリティが向上しています。気になる方はぜひ使い比べてみてください。

ダイワ(Daiwa) シルバークリークミノー 50S

オーソドックスな渓流ミノー。タイプはシンキングで、安定感のある飛行姿勢から生まれる遠投性、ロッド操作に対して的確に動くレスポンスのよさ、それに関係するリアクション要素の高さなど、トータルバランスに優れています。

カラーラインナップが豊富なほか、アルミフィニッシュによって艶やかさをまとっているのもポイント。単品購入はもちろん、色違いで買い揃えるのもおすすめです。

バスデイ(Bassday) シュガーミノー ボトムトゥイッチャー 50ES

リップの形状やラインアイの位置が独特なシンキングタイプの渓流ミノー。ただ巻きではタイトなウォブリングがベースですが、製品名の通りボトムトレースによるトゥイッチでバイトを誘発できるのが特徴です。

メインウエイトは高比重のタングステン「MZ-19」を搭載しており、遠投性が高いのもポイント。本製品のサイズは50mm、重さは5.7gが目安です。

渓流ミノーのおすすめ|サスペンドミノー

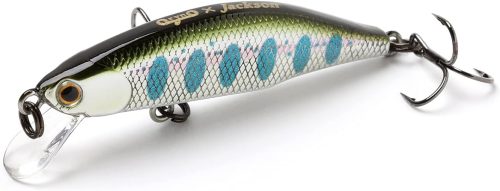

ジャクソン(Jackson) アスリート 55S FH

スローな釣りを展開したい際に使えるサスペンドタイプの渓流ミノー。本製品はソルトのライトゲーム用に開発されていた小型シンキングミノー「アスリート55S」をベースとしつつも、トラウト用のファインフックを搭載するなど、サスペンドチューンを施されているのが特徴です。

サイズは55mmで、ウエイトは3.2g。フックはトレブルフックの#12が付いています。低活性や警戒心が強い渇水時などのタフコンディション下で、なんとか口を使わせたい場合はぜひ試してみてください。

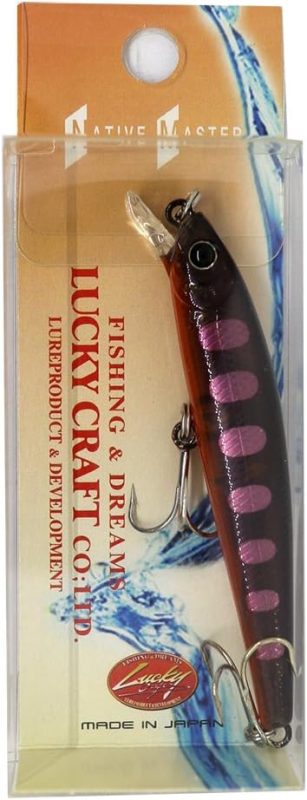

ラッキークラフト(Lucky Craft) トゥートゥイッチャー

名前の通り、トゥイッチによるダートアクションでバイトを狙える渓流ミノー。タイプはサスペンドで、厳密にはスローシンキングにセッティングされているのが特徴です。

サイズラインナップは55mm・2.8gの「55IM」と65mm・3.8g「65IM」の2種類。ちなみに語尾の「IM」とはインターミディエイトのイニシャルから取った呼称で「浮きもせず、沈みもせず、水中を漂うように浮く」という意味です。

ウエイトは固定重心を採用。使い方は一定のレンジをキープしつつ、短めのポーズでバイトチャンスを作るのがおすすめです。

渓流の釣りはウェーダーを穿き込み、釣り上がっていくスタイルが基本。また、渓流での釣りは山の釣りなので、天候の変化に注意し、ウエアや備品の準備はしっかりとしておくのが重要です。小雨であっても鉄砲水(急な増水)などの恐れがあるので、異変を感じた際は速やかに水辺から離れるようにしましょう。