海釣りのなかでも人気のターゲットとして知られる「真鯛(マダイ)」。釣りにおいてはエサ釣り、ルアー釣りともに人気ですが、とくにルアー釣りにおいては「タイラバ」と呼ばれる疑似餌を使うのが主流で、多くのアングラーから親しまれています。

そこで今回はマダイ釣りで使う「タイラバ」を特集。おすすめのアイテムをご紹介します。購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

タイラバとは?

By: daiwa.com

「タイラバ」とはヘッド・ネクタイ・スカート・フックで構成されるルアーのこと。「タイカブラ」や「ゴムカブラ」などと呼ばれることもありますが、タイラバの「タイ」は「鯛」、「ラバ」はラバーのことを指します。

疑似餌としての歴史は古く、ヘッド(重り)とフックからなる漁具の「カブラ」に海藻をつけたのがはじまり。その後、海藻の代わりにゴムやビニールが使われるようになり、現在の形になりました。ちなみに、ゴムやビニールの部分は「ネクタイ」と呼称。タイプとしては大きく分けてストレート系とカーリー系の2種類があります。

タイラバで釣れる魚は?おすすめのシーズンは?

By: hitomimaru.com

タイラバで釣れる魚はマダイがメイン。あとは釣りをするエリアにもよりますが、シーバスや青物、ボトム付近ではカサゴなどの根魚、中深海ではアマダイなどが釣れることもあります。

タイラバの釣りは船から狙うスタイルがほとんど。狙う水深は船の流し方にもよりますが、100m前後が目安です。

マダイを狙う時期のおすすめは3月から6月の春と9月から11月の秋。とくに春はマダイの産卵期と被り、比較的大きめのサイズも水深の浅い沿岸部に寄って来る、いわゆる「乗っ込み」のシーズンに入ります。大物を狙いたい方はぜひ意識しておきましょう。

なお、釣り方としては船べりからタイラバを落とし、着底したら巻き上がるだけと、いたってシンプル。リーリングは一定の速度でタイラバを巻き上げる「等速巻き」を基本としつつも、アタリがないときや食いが渋いときは早巻きやフォールを織り交ぜたり、ストップ&ゴーで緩急をつけたりするのもおすすめです。

タイラバの選び方

種類で選ぶ

固定式

By: amazon.co.jp

「固定式」とはタイラバのヘッドが固定されたタイプ。ネクタイ・スカート・フックを含めたルアー単体として一体感があり、フォール中であっても、巻き上げ中であっても、まとまりがあるのが特徴です。

固定式はタイラバがジャンルとして確立された当時からあるタイプですが、現在の市場ではやや数は少なめ。なお、製品によっては通常時は固定式ですが、バイト時にヘッドが外れる半固定式のようなタイプもあります。

遊動式

By: daiwa.com

「遊動式」とはヘッド部分が固定されていないタイプのタイラバ。固定されていない分、シンカーの役割を果たすヘッド部分の自由度が高く、ライン上を滑るように動くのが特徴です。

フォール時は重みのあるヘッド部分が先に落ちていくことや、着底時はヘッドとネクタイ・スカート・フックが離れるのもポイント。マダイはヘッドではなく、ヒラヒラしている部分にバイトしてくるので、そこに仕込んだハリに違和感なく喰いつかせられるのが魅力です。

また、巻き上げ時はヘッドが先に上がってくるので、マダイの下から突き上げるバイトにもしっかりと対応。フッキング時もヘッドが邪魔にならないので、ミスが少ないのも支持される所以です。

ヘッドで選ぶ

丸型

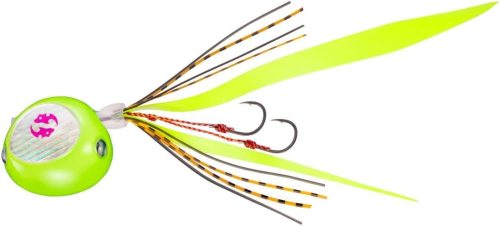

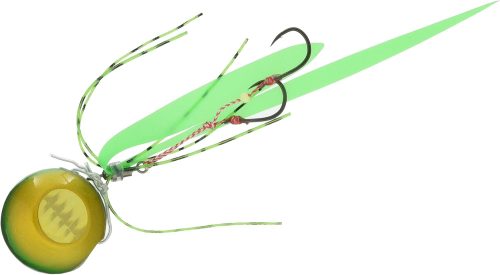

By: hayabusa.co.jp

「丸型」とは、その名称の通りヘッド部分が丸く、重心がセンターにあるタイプ。ヘッド部分でしっかりと水を受けるため、巻き抵抗を感じやすいのが特徴です。

タイラバの釣りは船べりが垂直に落とす、縦の釣りなので、一定の速度でタイラバを巻き上げる「等速巻き」がしやすいのもポイント。フォール時も巻き上げ時も変化が少なく、安定して使い続けられるのが魅力です。

ひし形やスラローム形

By: jackall.co.jp

タイラバのヘッドが「ひし形」や「スラローム形」をしているタイプは、先端部分が先細りになっているのが特徴。ヘッド部分で水を切り、受け流す形状をしているので、横方向の動きに対して使いやすいのが丸型との違いです。

通常の縦方向のタイラバではなく、タイラバをキャストして横方向ないし斜め方向に引っ張って誘う「キャスティングタイラバ」で使うのがおすすめ。バーチカルな動きに反応がないときに効果が期待できます。

シンカーの素材はタングステンがおすすめ

By: jackall.co.jp

タイラバで採用されるヘッドのシンカーの素材は鉛かタングステンがほとんど。価格帯としては鉛のほうが安く、タングステンのほうが高めです。

大きな違いは「比重」で、タングステンのほうが高比重。鉛を基準に考えると、タングステンはその約1.7倍が目安です。

鉛とタイラバとタングステンのタイラバを同ウエイトで比べる場合、形状はタングステンのほうがコンパクト。水を受ける表面積が減るので、水中での抵抗は小さく、フォールスピードや引き抵抗の影響も少なくなります。

とくに重いタイラバで、深場を狙う際はタングステンのほうが有利。鉛であれば巻き上げにしんどさを感じますが、タングステンではより巻き感がより軽くなり、等速巻きもブレにくくなります。高価ではありますが、操作性を優先するのであればタングステンを使う方がおすすめです。

ヘッドの重さをチェック

By: purefishing.jp

タイラバの釣りは等速巻きを快適にやり続けられるかがポイント。そのためには、釣り場の水深とタイラバの重さのバランスを考えるのが重要です。水深の浅いところで重ためのタイラバを使うと、早く落ちしてしまい、バイトチャンスが減少。一方、水深の深いところで軽めのタイラバを使うとフォールは遅く、着底の感覚も曖昧で、効率が悪くなります。

重さの考え方はいくつかありますが、もっとも安易なのは「水深=グラム数」。水深80mであれば80g、水深150mであれば150gとしておくと、忘れにくくて簡単です。

ただし、タイラバは潮の流れや風を大きく受ける船上の釣りなので、公式に当てはまらない場合もしばしば。人によっては水深30mで60g、50m以上で80~100gと基準を設ける方もいます。

なお、迷った際は乗合船の船長に聞くのが一番。ある程度の状況変化に対応できるよう、重さのバリエーションは複数用意しておくと安心です。

ネクタイで選ぶ

シリコン製がおすすめ

By: purefishing.jp

タイラバのネクタイの素材は「ゴム」と「シリコン」の2種類。ゴムが先発、シリコンが後発で、現在はシリコンが主流です。

ゴムの場合は浮力も高く、わずかな水流でも動きやすいので、フレアしやすいのが特徴。ただし、劣化しやすく、濡れたまま放置しておくとラバー同士がくっついたり、高温で保管すると溶けたり、長年使用していると切れたりする場合があります。また、カラーも単色になるので、その点も留意しておきましょう。

一方、シリコンは張りがあります。水中での抵抗が強いため、フォールスピードは遅く、しっかりと水を押してアピールするのが魅力です。また、劣化しにくいのもポイント。複色加工が可能で、透明感が出せたり、ラメを入れたりできるのもおすすめの点です。

タイプをチェック

By: jackall.co.jp

タイラバのネクタイの形状は「ストレート系」と「カーリー系」の2種類。ストレート系は平打ち麺のような直線的なシルエットで動きはナチュラルかつ控えめ、カーリー系はクルっと渦を巻いたシルエットで動きは派手めと、それぞれ見た目と動きに違いがあります。

どちらがよいかは魚とアングラーの好み。また、ネクタイの太さや長さによっても波動は異なり、太めであればピラピラ、長めであれピロピロ、細めであればウネウネと、それぞれ動きます。状況によって魚の反応のよさは変わってくるので、一本槍にならず、いくつか替えを持っておいて、複数パターンに対応できるようにしておくのがおすすめです。

初心者は赤やオレンジのタイラバがおすすめ

By: daiwa.com

タイラバに限らず、ルアーのカラーはさまざま。タイラバではヘッドにしろ、ネクタイにしろ、スカートにしろ、ド派手なビビット系やキラキラ系、単色のソリッドカラーやゼブラ柄、地味系や落ち着いたナチュラル系まで、さまざまなタイプが用意されています。

初心者は、昔からよく釣れるといわれているカラーの定番である「赤」と「オレンジ」から入っていくのが無難です。経験を積んでいくと水質や潮の澄み具合、濁り具合を意識して、水の色に合わせていくのがよくあるパターン。よりクリアであれば薄い色や透明を、濁りがキツい場合はシルエットがハッキリ出る濃い色がおすすめです。

また、紫外線に反応する「ケイムラ」、夜光塗料が施されている「グロー」なども候補。その日の当たりカラーは毎度異なるので、複数のカラーを持っておくとより安心です。

価格をチェック

タイラバの価格はヘッドの素材と重さに比例。鉛とタングステンでは後者のほうが高価で、その素材を多く使っている重たいタイラバのほうが、軽いタイラバよりも価格は高くなります。

さらに細かいところではフックの質やスカートの本数、ヘッドのギミックなどによっても変動。見た目ではわからない部分が多いだけに、思っている以上にコストはかかります。また、ハリがむき出しかつ、底まで落とすルアーなので、根掛かりのリスクは避けられない部分。消耗品なのでタイプの異なるアイテム複数用意しておくのがおすすめです。

なお、タイラバは完成形のほか、ヘッド・ネクタイ・スカート・フックそれぞれが各種パーツとして売られている場合もあるので、壊れていたり、ちぎれいたり、取れたりした際の交換やカスタムなども可能です。その点もぜひおさえておきましょう。

タイラバのおすすめメーカー

メジャークラフト(Major Craft)

By: majorcraft.co.jp

「メジャークラフト」は大阪府に拠点を構える釣具メーカー。シーバスやショアジギング、エギング、メバリング、アジングなどのソルトウォーターから、トラウトやバスのフレッシュウォーターまで、幅広いゲームフィッシングのアイテムを展開しています。

タイラバのシリーズ名は「鯛乃実(たいのみ)」。成形版はもちろん、ヘッドのみ、ネクタイのみ、フックのみの販売も行っており、カスタムしやすいのが特徴です。

シマノ(SHIMANO)

By: amazon.co.jp

「シマノ」は世界的に知られている日本の大手釣具メーカー。リール開発に定評があるほか、ロッドやルアーなど幅広いジャンルの製品を展開しています。

タイラバのシリーズ名は「炎月(エンゲツ)」。カスタムパーツとしてはネクタイの種類で、細身のカーリー系から太めのストレート系まで揃っているのも特徴です。タイラバはもちろん、ネクタイ単体もしっかりとチェックしておきましょう。

ダイワ(Daiwa)

By: amazon.co.jp

「ダイワ」は国内大手の釣具メーカー。ロッドやリール、ルアーはもちろん、シンカーやフックなどの小物、ライン、アパレルなどさまざまなアイテムを展開しています。

タイラバのシリーズ名は「紅牙(コウガ)」。通常の成形版のほか、スピンテールジグのようなブレード付きのタイラバも用意されています。気になる方はぜひおさえておきましょう。

タイラバのおすすめ

メジャークラフト(Major Craft) 鯛乃実

遊動式タイラバにおけるスタンダードモデル。価格帯の安さが魅力で、タイラバ初心者でも気兼ねなく複数購入できるのが特徴です。

ヘッドは丸型ですが、フラット面を設けており、水切りに配慮しているのもポイント。スカートの量は少なめですが、ネクタイは太さと長さの異なるストレート系が2本用意されており、お互いが干渉しないのも魅力です。重さは45gから160gまでの6種類。カラーは9色をラインナップしています。

メジャークラフト(Major Craft) 鯛乃実TGハイブリッド

同社の遊動式タイラバ「鯛乃実」と「鯛乃実TG」をミックスしたようなアイテム。ヘッドはタングステンに鉛がコーティングされており、フラット面はなく、丸型に近いのが特徴です。

また、ネクタイはストレート系とカーリー系をそれぞれ1本配置。重さは60g・80g・100gの3種類で、カラーは7色をラインナップしています。

シマノ(SHIMANO) 炎月 バクバクプラス

丸型に近いラウンドヘッドを採用したおすすめのタイラバ。ネクタイはシングルカーリーのSとM、ダブルカーリーのSとMと、計4本が同梱されており、状況に応じて使い分けできるのが特徴です。

タイプとしては遊動式で、ラインの通り穴が大きいのもポイント。フックは9号、重さは45gから150gまでの6種類で、カラーは6色をラインナップしています。

シマノ(SHIMANO) 炎月 タイガーバクバク

ピラピラとした動きでアピールするおすすめの遊動式タイラバ。丸型にフラット面を設けたスクエアヘッドを採用しており、しっかりと水をつかんで泳ぐのが特徴です。

フックは11号で、重さは45gから200gまでの7種類。なお、型番にSTが入っている製品は太めのカーリー系のネクタイが2本、TWは細めのカーリー系のネクタイが4本つきます。

シマノ(SHIMANO) 炎月 ドテラバクバク

タイラバのなかでもドテラ流し用に開発されたおすすめのアイテム。「ドテラ流し」とは船のエンジンを切り、潮や風に任せて自然に流していく釣法のことで、広範囲をサーチするのに有効なワザです。

釣り方としては斜め方向にラインを張り、底を取るのがポイント。本製品のヘッドは水切りのよい流線型を採用しており、素早く着底へともっていけるのが特徴です。

上のハリはハリ先がやや内側に入ったネムリバリの伊勢尼、下のハリは掛け重視のストレートポイントを採用した同社「バクガケフック」の12号をセット。重さは80gから250gまでの6種類で、カラーは6色をラインナップしています。

ダイワ(Daiwa) 紅牙ベイラバーフリーβ

長さと太さの異なるストレート系のネクタイ2本がついたおすすめのタイラバ。ヘッドはフラット面を設けた丸型で、フラッシング効果が期待できるアデルホロを貼っているのも特徴です。

タイプとしては遊動式で、ヘッドの素材は鉛。ハリは紅牙フック(サクサス)サイズSで、グレバリでいうところの10号が目安です。重さは45gから250gまでの8種類。カラーは14色をラインナップしています。

ダイワ(Daiwa) 紅牙 ブレードブレーカー玉神

やや特殊な形状をしたおすすめのタイラバ。スピンテールジグにストレート系とカーリー系のネクタイが付いているタイプで、ボディとフックの距離が近く、果敢なバイトに対して掛かりがよいのが特徴です。

また、ブレードが付いており、フラッシング効果が高いのもポイント。本製品のヘット素材は鉛で、重さは45gから250gまでの8種類。カラーは5色をラインナップしています。

ベイトフィッシュライクなフォルムで、バーチカルな縦の釣りはもちろん、横ないし斜めに誘うキャスティングタイラバにも対応できるので、興味がある方はぜひチェックしておきましょう。

ダイワ(Daiwa) 紅牙 カレント ブレイカー トリニティ α

ヘッドが雫型のタイラバ。ディープのドテラ流しを意識して開発されたおすすめのモデルで、引き抵抗の軽減にこだわってデザインされているのが特徴です。

ヘッド後方に突起を3点設けており、ボトム感知能力に長けているのがポイント。ネクタイは細く長いカーリー系が2本、重さは80gから250gまでの6種類で、カラーは8色をラインナップしています。

ジャッカル(JACKALL) 鉛式ビンビン玉スライド

鉛ヘッドを採用した遊動式のタイラバ。海老パウダーと海老オイルを配合した「T+(tasteプラス)ラバー」を採用しており、スカートに味と匂いがあるのが特徴です。

重さは45gから120gまでの5種類で、カラーは8色をラインナップ。なお、色合いによってストレート系のネクタイかカーリー系のネクタイかに分かれるので、購入を検討する際は意識しておきましょう。

ジャッカル(JACKALL) 爆流 鉛式ビンビン玉スライド

頭でっかちの鉛ヘッドを採用した遊動式のタイラバ。重さは45gから250gまでの8種類、カラーは16色で、豊富なラインナップを揃えているのが特徴です。

動きとしては先端でしっかりと水を受けるので、フラフラと左右に揺れてスラロームするのもポイント。縦の釣りよりは、ドテラ流しやキャスティングタイラバなどの横の釣りで使うのがおすすめです。

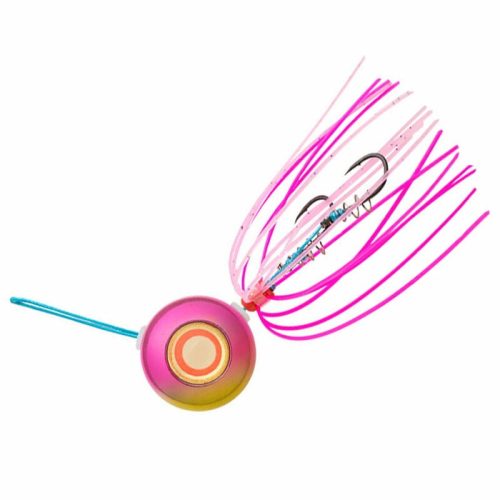

ジャッカル(JACKALL) 鉛式ビンビンスイッチ

ひょうたん型ボディを採用したおすすめのタイラバ。タイプとしては連携されていない遊動式で、スカートはなし、ネクタイはカーリー系が2本付いています。

流れを受け流す形状を採用しているのでフォールやリーリングに抵抗感が少ないのもポイント。ボディの素材は鉛で、重さは45gから120gまでの5種類、カラーは6色をラインナップしています。

ジャッカル(JACKALL) TGビンビンスイッチ

同社「ビンビンスイッチ」のタングステンバージョン。タイプとしては連携されていない遊動式で、スカートはなし、ネクタイは大きく太いカーリー系が1本付いています。

重さは35gから150gまでの7種類で、カラーは8色。なお、ラインナップにはプレーンと呼ばれる無塗装も用意されています。同じウエイトであっても価格帯に若干の違いがあるので、購入を検討する際は意識しておきましょう。

ジャッカル(JACKALL) TGビンビンスイッチ キャンディ

コンパクトにまとまっている遊動式のタイラバ。同社「TGビンビンスイッチ」がひょうたん型に対して本製品は電球型で、重さは35gから250gまでの9種類、カラーは8色をラインナップしています。

リフト&フォールを繰り返すバーチカルな縦の釣りで使うよりは、ドテラ流しやキャスティングタイラバなどの横の釣りで使うのがおすすめ。マダイはもちろん、タナが上のほうであればブリなどの青物、ボトムであればヒラメなどのフラットフィッシュ、カサゴなどのロックフィッシュにも効果的です。

アブガルシア(AbuGarcia) カチカチ玉

遊動式の大玉と固定式の小玉で構成された2ヘッド仕様のタイラバ。着底時に双方がぶつかり、音で存在感を示せるのが特徴です。

フックはシングルフック3本で、メインフック2本にアシストフック1本の構成。また、ワームキーパー付きで、別途ソフトルアーをセットできるのもポイントです。

重さは20gから140gまでの8種類で、カラーは7色をラインナップ。定番色はもちろん、ブラックやグロー系なども用意されています。

アブガルシア(AbuGarcia) ゆらゆら玉

ヘッドとは別に小玉がセットされたおすすめのタイラバ。小玉は中通しで、フォール時の抵抗や、サウンド発生に寄与するのが特徴です。

なお、小玉の動きが気になる場合は爪楊枝などを刺して固定することも可能。フックはシングルフック3本で、メインフック2本にアシストフック1本の構成を採用しています。ウエイトは40g・60g・80g・100gの4種類。カラーは7色を用意しています。

デュエル(DUEL) ソルティーラバースライド

ヘッドに大きく煌めく「オーロラグローアイ」を備えた遊動式のタイラバ。ストレート系のネクタイ3本、ある程度の分量のスカート、シングルフック2本で構成されているのが特徴です。

ヘッドのフォールはロープウェイのようにスルスルと落ちていくのもポイント。重さは60g・80g・100gの3種類で、カラーは5色をラインナップ。定番色はもちろん、紫外線で発色するホロケイムラも用意されています。

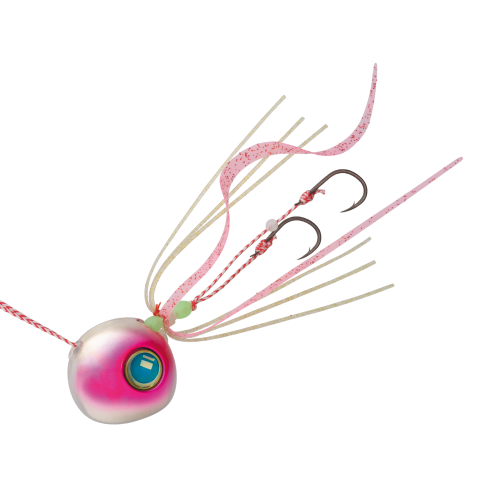

エコギア(ECOGEAR) TGアクラバヘッド クワセ

ボタン形状のタングステンヘッドを採用したおすすめのタイラバ。アピール力が強すぎない微波動タイプのアイテムで、ハイプレッシャーやタフコンディションでも喰わせにもっていけるのが特徴です。

フックにはワームキーパー用のコイルが巻かれているのもポイント。重さは60g・80g・100gの3種類で、カラーは7色をラインナップしています。

ゼスタ(XESTA) タイラバ スクランブル エッグ

タマゴ型の鉛ヘッドを採用したおすすめの遊動式タイラバ。ネクタイはストレート系とカーリー系がそれぞれ2本、スカートはなし、シングルフック2本で構成されているのが特徴です。

ヘッドは低重心ので、ストンと落ちるのもポイント。重さは40gから160gまでの6種類で、カラーは8色をラインナップしています。シンプルなタイラバが好みの方はぜひおさえておきましょう。

ハヤブサ(Hayabusa) フリースライド TGヘッド コンプリートモデル

汎用性の高いおすすめの遊動式タイラバ。ヘッドはタングステン、形状は低重心を図った丸型で、潮の流れが早いエリアや感度が求められるディープでも使いやすいのが特徴です。

重さは125g・160g・220gの3種類で、カラーは10色をラインナップ。ネクタイはストレート系が2本、スカートの量は多めで、全体的な色合いに統一感があるのもポイントです。

ハヤブサ(Hayabusa) フリースライド VSヘッドプラス コンプリートモデル

オーソドックスな遊動式タイラバ。ネクタイはストレート系とカーリー系のミックスで、存在感はあるものの、派手すぎないのが特徴です。

ヘッドはフラッシング効果の高い丸型で、内部にはラインの滑りがよい低摩擦パイプを採用。フックはフッ素コーティンが施されており、貫通性能が高いのもポイントです。重さは45gから180gまでの7種類。カラーは5色をラインナップしています。

スタート(START) 2step TG コンプリート

太く長いカーリー系のネクタイが2本付いた遊動式のタイラバ。ヘッドの素材はタングステン、形状は丸型とフラット面のミックスで、底面もあるのが特徴です。

スカートのボリュームは少なめ。フレア感もなく、全体的なシルエットは比較的スリムです。重さは45g・60g・80gの3種類で、カラーは14色をラインナップしています。

ライズジャパン(RISE JAPAN) なみだま

ベイトフィッシュライクなヘッドを採用した遊動式のタイラバ。スカートの本数は少なめですが比較的太めで、ネクタイは細く長めのストレート系とカーリー系がそれぞれ2本付いています。

ハリはシングルフックが2本付きますが、直列なのもポイント。双方の距離が近いため、どちらか一方に掛かれば、もう一方はアシストフック的な役割を果たすのが魅力です。重さは45gから250gまでの9種類。カラーは8色をラインナップしています。

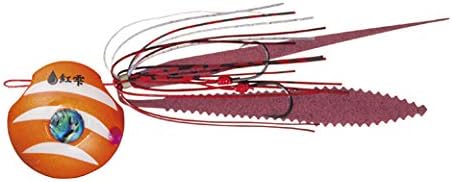

パズデザイン(Pazdesign) 紅雫

真上から見ると丸型、正面から見ると雫型のヘッド形状をしたおすすめのタイラバ。ヘッド部分でしっかりと水を受けることで、操作性に優れているのが特徴です。

また、落としている際も適度に抵抗がかかり、早すぎず、遅すぎずのフォールスピードをキープできるのもポイント。ウエイトは65g・85g・105g・125gの4種類をラインナップしています。

オンザブルー(ON THE BLUE) 真鯛ロジック

ベイトフィッシュライクなヘッド形状を採用したおすすめのタイラバ。フォール時は真っ直ぐゆっくり落ちる一方、リフト時はしっかりと巻き感があるのが特徴です。

フックはシングルフック3本で、メインフック2本にアシストフック1本の構成。ウエイトは40g・60g・80g・100g・120g・150g・200gの7種類をラインナップしています。

タイラバの売れ筋ランキングをチェック

タイラバのランキングをチェックしたい方はこちら。

タイラバは落として巻く縦の釣りが基本なので、リールはクラッチのオンオフでラインの放出が切り替えられるベイトリールがメイン。一方、タイラバをキャストして横方向ないし斜め方向に引っ張る「キャスティングタイラバ」では、トラブルの少ないスピニングリールを使うことが増えます。ぜひ意識しておきましょう。