刃こぼれの修正や切れ味の回復に役立つ荒砥石。包丁やナイフなど、日頃使う刃物のメンテナンスに欠かせないアイテムです。しかし、製品によって粒度や素材などが異なるので、どれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、荒砥石のおすすめをご紹介します。選び方のポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

砥石とは?

By: amazon.co.jp

砥石は、包丁などの刃物の切れ味を回復させるために使う道具。粒度によって「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」に分類され、それぞれ用途が異なります。

荒砥石は刃こぼれや形状を修正する際に、中砥石は刃を整えて切れ味を復活させる基本的な研ぎに使用。仕上げ砥石は刃先をさらに滑らかにし、鋭い切れ味に仕上げるために用います。

砥石は、使っているうちに表面が波打ったり、中央が凹んだりしてしまうため、「面直し砥石」などで表面を平らに整えるメンテナンスが必要。お手入れを怠ると刃先が均等に研げなくなり、研ぎムラができたり、安定した研ぎ作業ができなくなります。

荒砥石の役割

By: amazon.co.jp

荒砥石は、包丁の刃こぼれや型崩れを修正するために使用。刃の厚みを調整するのにも役立ちます。一般的に#80〜400程度とほかの砥石よりも粒度が粗いため、刃を効率よく削れるのが特徴です。

包丁が欠けているときや長期間研いでいなかった場合は、まず荒砥石でしっかりと土台を作るのがポイント。荒砥石は研削力が高いため、使用後は中砥石や仕上げ砥石で刃先を整える作業が必要です。

砥石の種類

人工砥石

By: rakuten.co.jp

人工砥石は研磨力が高く、均一な研ぎが可能。炭化ケイ素や酸化アルミニウムなどの研磨材(砥粒)を人工的に固めて作られているのが一般的です。

手頃な価格で本格的な研ぎができるスタンダード砥石のほか、より研磨力が高いセラミック砥石もラインナップ。作業効率を重視する方や研ぎの頻度が多い方に適しています。

天然砥石

天然砥石は、自然界で採掘された鉱物から作られる砥石です。天然砥石で研ぐと、霞がかったような光沢のある仕上がりに。人工砥石と比較して研磨力は控えめですが、刃先を鋭利に仕上げやすいとされています。

天然の荒砥石は、和歌山県の大村砥や長崎県の笹口砥・平島砥などが代表的です。しかし、多くは採掘・産出が終了しており、現在は入手が困難になっています。

荒砥石の選び方

番手をチェック

By: rakuten.co.jp

番手とは、砥石表面の粒度の細かさを示す数字のことです。数字が小さいほど粒度が粗く、研削力が高くなります。逆に数字が大きいほど粒度が細かくなり、滑らかな仕上がりが期待できます。

荒砥石の番手は#80~400程度が一般的。小さな刃欠けなら#200ほどの荒砥石でも十分対応できます。一目で分かるような大きな刃欠けや、刃線を大きく作り直したいときは、より荒い番手の荒砥石を使用するのがおすすめです。

製造方法をチェック

焼結タイプ

By: rakuten.co.jp

焼結タイプの砥石は、ダイヤモンド粒子と金属粉末などを混合し、高温・高圧で焼き固めることで製造されます。特にダイヤモンド砥石の場合、一般的にダイヤモンドの層が1mm以上と厚く、表面が削れても次々と新しいダイヤモンド砥粒が現れるのが特徴です。

安定した研削力が長く持続する点がメリット。電着タイプよりも高価なモノが多い一方、買い替えの頻度が少なく済むため、長期的にはコストパフォーマンスがよいといえます。

電着タイプ

By: rakuten.co.jp

電着タイプの砥石は、金属の土台にダイヤモンドやCBNなどの砥粒を、メッキのような方法で一層のみ固定して作られます。砥粒が大きく突き出しているため、加工素材に深く食い込み、高い研磨力を発揮するのが特徴です。

膜層が薄く形状が安定しており、切れ味が鋭い仕上がりが期待できます。砥粒が高密度で均一に付着するため、加工面がムラなくきれいに仕上がる点も魅力。セラミックやチタンなど硬めの素材の包丁研ぎに適しています。

使用前に水に浸す必要がないのも利点。一方で、焼結タイプに比べて寿命が短い点はデメリットです。

包丁の素材に合った硬さをチェック

ステンレス

ステンレス包丁は、硬度が高くサビにくいのが特徴。適度にやわらかい荒砥石が研ぎやすいとされています。

ステンレス包丁を研ぐ際は、油分が付着していないか確認するのがポイント。油分があると砥石の研磨力が低下し、うまく研げない場合があります。研ぐ前には包丁をきれいに洗浄することが、上手に仕上げるコツです。

鋼

鋼包丁は硬度が高く、切れ味が長持ちする点が魅力。効率よく研げるように、やや硬めの荒砥石を選ぶのがおすすめです。

鋼包丁の刃こぼれや形状を修正する場合は、#200~400番程度の荒砥石を使います。その後、#1000前後の中砥石で刃先を整えるのが基本的な工程です。本焼き包丁のような高級な鋼包丁の場合は、最後に#2000以上の仕上げ砥石で磨くと、より鋭い切れ味と美しい刃先に仕上がります。

セラミック

セラミック包丁は非常に硬いため、一般的な砥石ではうまく研げず、むしろ刃を傷めてしまう可能性があります。自宅でメンテナンスを行う場合は、ダイヤモンド砥石など硬度の高いモノを用いるのがおすすめです。

なお、研ぎ方にも特別な注意が必要。自信がない方は専門業者に依頼するのもひとつの方法です。

砥石台が付属しているモノがおすすめ

By: rakuten.co.jp

荒砥石を選ぶ際は、砥石台が付属するかも確認しましょう。砥石台があると砥石をしっかり固定でき、安定した状態で効率よく包丁を研げます。作業中の水跳ねも抑えられるため、キッチン周りが汚れにくいのもメリットです。

砥石台に滑り止めが付いているか、耐久性のある素材で作られているかも要チェック。長く安心して使えるモノを選ぶのがおすすめです。

荒砥石のおすすめ

シャプトン(Shapton) セラミック砥石 M24 台付 #120 荒砥石

研磨力に優れたセラミック砥石。水に浸す必要がなく、少量の水をかけるだけですぐに使用できるのがメリットです。木製の砥石台付きで、安定して作業できます。

本製品は#120の荒砥石で、ステンレスや鋼といった金属製の包丁に対応。耐久性が高く、長期間にわたって安定した研ぎ性能を維持します。プロから初心者まで幅広い方におすすめです。

シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 ブルーブラック K0709

セラミック素材を使用した研磨力の高い荒砥石です。番手は#320で、水をかけるだけですぐに使用可能。効率的に作業を進められます。砥石台としても使えるケースが付属するのもおすすめポイントです。

コンパクトサイズで持ち運びや保管に便利。「刃の黒幕」シリーズの砥石は粗さごとに色分けされており、全10種類から用途や刃物の種類に合わせて選べます。気になる方は、ほかの番手もチェックしてみてください

スエヒロ キッチン荒砥石 SKG-23

番手は#220で、刃こぼれや欠けを効率的に修正できる荒砥石。183×63×20mmのコンパクトサイズながら、約380gと重量感があり、安定した研ぎ作業が可能です。

砥石台が付属しない分、価格が安いのもメリット。購入コストを抑えたい方や、すでに砥石台を持っている方におすすめです。

ナニワ研磨工業 エビ印 ダイヤモンド角砥石 DR-7504

超硬度のダイヤモンドを研磨材として使用した荒砥石。焼結タイプで表面が削れても次々と新しい砥粒が現れるため、長期間にわたって安定した研磨力を維持できます。

表面に水をかけるだけですぐに使えるのもメリット。ステンレス包丁・鋼包丁・セラミック包丁だけでなく、ガラスや石材など幅広い素材に対応するのもおすすめポイントです。汎用性の高いモノを求める方もチェックしてみてください。

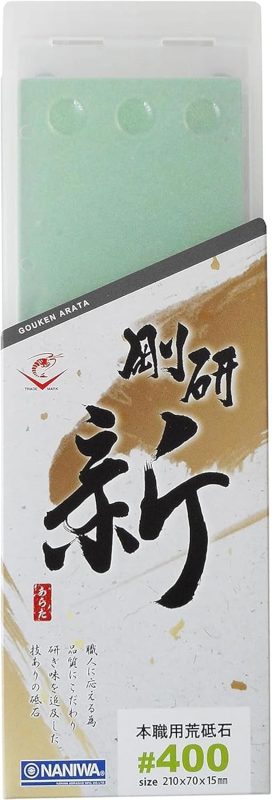

ナニワ研磨工業 剛研 新 NA-0040

硬度の高い鋼材にも対応するおすすめの荒砥石。番手は#400で素早く刃付けを行えます。付属のケースは砥石台としても使える便利な設計。滑り止め付きで安定した研磨作業が可能です。

使用前に表面を水で濡らすだけですぐに使用でき、水に浸す必要はありません。ステンレスや鋼の包丁だけでなく、ノミやハサミ、彫刻刀などの刃研ぎにも使えて便利。上質な切れ味や仕上がりにこだわりたい方もチェックしてみてください。

貝印 荒砥石 #400 AP0302

包丁の切れ味を効率的に復活させる荒砥石。#400相当の研ぎ面が刃の欠けや傷を素早く修正し、鋭い切れ味へと導きます。本体サイズは254×95×39mm。ABS樹脂製の砥石台には研ぎ汁を受ける溝が付いており、キッチンを汚しにくいのもメリットです。

裏面には、滑り止め効果を発揮する合成ゴムを配置。安定した研ぎ作業を実現します。また、砥石台に砥石をセットしたまま水切り・乾燥ができるので、使用後のメンテナンスも簡単。使いやすさを追求したおすすめの製品です。

貝印 関孫六 #220 AP0328

研削力が高く、高硬度の包丁から和包丁まで幅広く対応する荒砥石。#220の緑色炭化ケイ素を使用し、大きな刃欠けや形状の大幅な修正に適しています。日本製の高品質な荒砥石で、サビ落としにも活用可能です。

砥石台としても使えるABS樹脂製の収納ケース付き。フタは、荒砥石を水に浸す際の容器にもなります。利便性に優れたモノを求める方もチェックしてみてください。

堺一文字光秀 特撰砥石 ツバ印 PA 荒砥石 #220

刃こぼれや型崩れを直す際に重宝する荒砥石。アランダム系研磨剤と高温焼成による特殊製法を採用しており、研削性が高く目詰まりを起こしにくい点がメリットです。

本体サイズは65×205×30mm。幅広い刃物を安定して研ぎやすい標準的な大きさです。水に浸ける時間を長くすることで砥石がやわらかくなり、刃物の滑りがよくなるのもポイント。初心者でも使いやすいおすすめの製品です。

ALTSTONE 深 FUKAMI 300番

高純度アルミナ系砥粒を採用した国産のセラミック砥石。番手は#300でステンレス包丁だけでなく、高硬度の鋼包丁の荒研ぎにも使えます。

価格が比較的リーズナブルで、コスパを重視する方にもぴったり。水に濡らして使用するタイプで、刃先全体を均一に研ぐことで切れ味が格段にアップします。「包丁の研ぎ方」の説明書が付属するため、初心者にもおすすめです。

包丁どっとこむ砥石 荒砥石「あらと君」

ピンクアランダム砥粒を使用した荒砥石です。番手は#220で研削力が高く、刃こぼれや形状の修正を効率的に行えるのがメリット。また、目詰まりも少なく、仕上がりが安定します。

砥面が広く刃をしっかりと当てやすいのも利点。長めの包丁も効率よく研削できます。使用前に十分に水に浸してから使用するのがポイントです。

アイウッド 電着ダイヤモンド砥石 荒 #150

電着タイプのダイヤモンド砥石。番手は#150で、刃物の荒研ぎや欠けた刃先の修正におすすめです。また、砥石の面直しにも優れた効果を発揮します。

幅が70mmあるので使いやすいのもメリット。ステンレスや焼入れ鋼、セラミックも研磨できるため、刃物メンテナンスを本格的に行いたい方にもおすすめです。

砥石の使い方

By: ichimonji.co.jp

刃に大きな欠けや歪みがある場合は、まず荒砥石で整えます。次に中砥石で刃付けを行い、最後に仕上げ砥石で刃先を仕上げるのが基本的な流れです。家庭用の包丁のメンテナンスであれば、中砥石だけで十分な場合もあります。

砥石に対して包丁を15°程度の角度で当てたら、刃先全体を3~4か所に分けてまんべんなく均一に研ぐのもポイント。角度を保ったままゆっくり動かし、片面にかえり(バリ)が出たら裏面も同じように研ぎます。

研ぎの初期段階で用いられる荒砥石。荒砥石でしっかりと土台を作ることで、その後の研ぎ作業がスムーズになります。選ぶ際は粒度の細かさだけでなく、砥石の材質やサイズ、研ぎやすさも要チェック。本記事を参考に、手持ちの刃物や用途に合った荒砥石を探してみてください。