お取り寄せグルメのひとつとしても人気が高い「日本酒」。お米の旨みを活かした味わいが特徴で、銘柄ごとにさまざまな風味が楽しめます。

そこで今回は、日本酒のおすすめ銘柄をランキング形式でご紹介。辛口と甘口に分けてそれぞれピックアップしたので、日本酒好きの方はもちろん、種類が多くてなかなか選べないと悩んでいる方もぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

- 目次

- プロ厳選の日本酒が毎月届くサブスク「saketaku」

- 日本酒のおすすめ銘柄ランキング|辛口

- 日本酒のおすすめ銘柄ランキング|甘口

- 日本酒のおすすめ銘柄ランキング|高級

- 日本酒の選び方

- 番外編:日本酒の飲み方を詳しくご紹介

- 日本酒のAmazon・楽天市場ランキングをチェック

プロ厳選の日本酒が毎月届くサブスク「saketaku」

全国15000種類のなかから、月替わりで日本酒が届くサブスクリプションサービス「saketaku」。“美味しさ”と“希少性”にこだわった銘柄が選ばれており、まだ出会ったことのない日本酒と出会える楽しさが味わえます。

また、日本酒に合うグラスや日本酒の情報誌など、日本酒に関するグッズも無料で付くのが魅力。さらに、おいしいおつまみが同封されているので、日本酒とのペアリングも気軽に楽しめます。

日本酒を普段からよく飲む方はもちろん、「どの銘柄が自分に合うのか分からない……」と悩んでいる初心者の方にもおすすめのサービスです。

日本酒のおすすめ銘柄ランキング|辛口

第1位 朝日酒造(ASAHI-SHUZO SAKE BREWING) 純米大吟醸 久保田 萬寿

新潟県長岡市の酒蔵「朝日酒造」が手がける人気の日本酒ブランド「久保田」。本銘柄は、新潟県産米を精米歩合33%まで磨き、清らかな軟水である地下水脈で醸しあげた特別な日に飲む1本にもぴったりの純米大吟醸酒です。

グラスから立ち上がる華やかな吟醸香に、口中を満たすふくよかな味わいが魅力。舌の上でゆっくりと転がせば、米の旨みと甘みに酸味が心地よく溶け合ってふくらみ、きれいな余韻を残しながらすっときれいにキレていきます。

飲み方は冷酒や常温で、縦長のワイングラスに注ぎ、引き立つ香味を優雅に堪能するのがおすすめ。食中酒として飲むなら、魚介の天ぷらや鯛めしなど、素材を生かした料理がよく合います。

第2位 八海醸造(HAKKAISAN BREWERY) 特別本醸造 八海山

新潟を代表する日本酒のひとつ「八海山」。特別本醸造は、精米歩合55%に磨いた選りすぐりの酒米と手作りの麹を霊峰八海山の伏流水「雷電様の清水」で丹念に仕込み、すっきりと軽やかな味わいに仕上げた淡麗辛口の1本です。

やわらかな口当たりに雑味のないクリアな旨み、後口を引き締めるキレのよさは、日々の食中酒におすすめ。さまざまな食事に寄り添いながら、料理のおいしさを豊かに引き立てます。

また、冷酒から燗酒までの広い温度帯で楽しめる汎用性の高さも魅力のひとつ。冷酒ならスイスイと杯が進むさわやかな喉越しを、燗につければ湯気とともにふくらむ麹の香りを堪能できます。

第3位 大七酒造(DAISHICHI SAKE BREWERY) 大七純米生酛

日々の食事のお供におすすめの日本酒です。造り手は、福島県二本松市の老舗蔵元「大七酒造」。1752年の創業当初からこだわる伝統の生酛造りでじっくりと醸しあげた、濃醇で奥行きのある生酛純米酒です。

鼻腔をくすぐるのは、白い花や白桃を想わせる華やかな香りと、生酛仕込みならではのクリーミーな香り。口に含めば、米の力強いコクと旨みに豊かな酸味がバランスよく溶け合って、後口にはすっきり心地よいキレも堪能できます。

好みやシーンに合わせて幅広い温度帯で楽しめますが、なかでも、常温・ぬる燗・熱燗がおすすめ。燗につければ旨みが一層まろやかにふくらみ、和洋中さまざまなジャンルの料理と多彩なマリアージュを奏でます。

第4位 齋彌酒造店 雪の茅舎 純米吟醸

秋田県由利本荘の老舗「齋彌酒造店」が造る日本酒。良質な酒米を精米歩合45%まで磨き、無濾過・無加水・櫂入れなしの自然に任せるこだわり製法で醸した、蔵元のフラッグシップ銘柄「雪の茅舎」のスタンダードな純米吟醸酒です。

グラスからふんわりと漂う、リンゴ様の甘く穏やかな吟醸香が好印象。舌の上でゆっくりと転がせば、きれいな甘みと旨みにキメの細かい酸味が調和し、喉の奥へとなめらかに流れていきます。

飲み込んだあとで軽やかに消えていくキレのよさは、日々の食中酒にぴったり。飲み方は、5℃程度に冷やした雪冷えや10℃程度の花冷え、または常温がおすすめです。

第5位 鶴見酒造 大吟醸 山荘

愛知県津島市に蔵を構える「鶴見酒造」が手がける大吟醸酒です。鶴見酒造は、1873年の創業から今に至るまで、時代の変化に合わせながら丁寧に酒造りに取り組んでいる酒蔵。伝統的な製法と近代的な品質管理の融合によって生み出される日本酒は高品質で、国内外から人気を集めています。

本銘柄「大吟醸 山荘」は、兵庫県産特A地区の山田錦を100%使用し、精米歩合40%まで磨きあげられて造られているのが特徴。フルーティーで華やかな香りと、クリアでキレのよい味わいを楽しめます。食中酒として適しており、繊細な味付けの和食から洋食まで、幅広い料理を引き立てられる1本です。

食中酒として適した温度はやや冷やした8~10℃程度。あたたかい鍋などに合わせる場合は、38℃前後の燗酒にするのもおすすめです。「2023年度全米日本酒歓評会」にて最高評価を獲得した注目の銘柄をぜひチェックしてみてください。

第6位 亀の井酒造 くどき上手 吟醸酒 超辛口 ばくれん

辛口好きの方におすすめの日本酒「くどき上手 ばくれん」。山形県鶴岡市で140年以上続く吟醸蔵「亀の井酒造」が、酒米に「美山錦」を用いて醸し、日本酒度+20程度に仕上げた超辛口テイストの吟醸酒です。

穏やかに立ち上がるフルーティーで上品な吟醸香とまろやかで奥行きのある味わいに、後口でスパッと消えるシャープなキレが特徴。すっきりと端麗な飲み口は、焼肉やホルモン焼き、サンマの塩焼きなどのこってり脂っこい料理とよく合います。

右手にワイングラス、左手にカニを持つ女性を描いた、レトロで粋な浮世絵ラベルも魅力的。テーブルやカウンターなどへさりげなく置くだけで、飲用シーンに和の風情をプラスできます。

第7位 渡辺酒造店 蓬莱 純米吟醸 家伝手造り

岐阜県飛騨市の歴史ある酒蔵「渡辺酒造店」が少量仕込みで丹念に醸した日本酒。国内外の酒類品評会で数多くの受賞歴があります。さらに、ANA国際線ファーストクラスの機内酒にも採用された経歴がある実力派の純米吟醸酒です。

酒米には、契約栽培された岐阜県産の「ひだほまれ」を贅沢に100%使用。吟醸造りにより、米本来の旨みと甘みに、深いコクが豊かに引き出されています。

素朴で上品な味わいは、和食とも洋食とも相性がよく、日々の食中酒にぴったり。飲み方は10~15℃程度の冷酒で、酒器にはガラス製の冷酒グラスやワイングラスを用いて、さわやかに堪能するのがおすすめです。

第8位 佐浦 本仕込 浦霞

食中酒として気軽に楽しめる日本酒。宮城県塩竈の老舗「佐浦」が、地元宮城県産米を精米歩合65%に磨き丁寧に醸しあげた、まろやかな口当たりと心地よい後キレが魅力の本醸造酒です。

ほのかに漂うさわやかな香りで食事をジャマしにくく、飲み飽きしにくいのもおすすめポイント。季節や料理に合わせて冷酒でも燗酒でもおいしく味わえますが、とくにぬる燗につけると、口中でじんわりふくらむ米の甘みと旨みを堪能できます。

ペアリングには、焼き魚に煮物、焼き鳥にコロッケなど普段の何気ない家庭料理が好相性。比較的お手頃価格でコスパがよいのもメリットです。

第9位 楯の川酒造 楯野川 純米大吟醸 本流辛口

山形県酒田市で190年以上の歴史を誇る「楯の川酒造」が手がける辛口の日本酒です。全ての日本酒を純米大吟醸で造る同蔵は、米と米麹と水のみを使用した透明感のある味わいで、多くのファンを魅了しています。

本流辛口は、契約栽培の山形県産「出羽燦々」を50%まで精米し、長期完全発酵で仕上げた本格派の一本です。日本酒度+8の辛口でありながら、米の旨みと落ち着いた香り、爽快な切れ味が見事に調和しています。ただ辛いだけではない、深みのある味わいが特徴です。

常温でじっくりと味わうのはもちろん、冷やや冷酒でも楽しめます。すっきりとした後味は和食全般と相性がよく、特に刺身や天ぷらなどの上品な和の味わいを引き立てます。食中酒として料理を邪魔せず、むしろ引き立てる王道の辛口酒として、日本酒通の方におすすめの1本です。

第10位 神亀酒造 神亀 純米清酒

埼玉県蓮田の全量純米蔵「神亀酒造」が手がける、燗酒好きの方にぴったりの日本酒。精米歩合60%に磨いた酒米で仕込み、2年以上じっくりと熟成させて、米の旨み・深み・コク・キレをバランスよくまとめあげた蔵元を代表する濃醇辛口タイプの純米酒です。

飲む際には、30~50℃程度のぬる燗や熱燗で、食事と一緒に楽しむのがおすすめ。燗につければ旨みがボリューミーに広がり、シャープに冴えるキレが口中をさっぱりさせます。

和洋中さまざまな料理と合わせやすい汎用性の高さもうれしいポイント。なかでも、アンチョビなどの風味豊かな食材を使った濃厚な味わいの料理と合わせると、ふくよかなマリアージュが広がります。

第11位 福光屋 加賀鳶 純米大吟醸 藍

特別な日に飲む1本や大切な方への贈りモノにもおすすめの日本酒です。造り手は、石川県金沢でも古い歴史を有する老舗酒蔵「福光屋」。契約栽培された兵庫県多可町中区の「山田錦」のみを使用し、受け継がれる伝統製法で醸した上質な純米大吟醸酒です。

華やかに漂う吟醸香と、口中で軽やかにふくらむリッチな旨みが好印象。キレのよい後口は、酒の肴と楽しむ晩酌酒にもぴったりです。

飲み方は冷酒や常温で、おつまみにはヒラメの薄造りやアユの塩焼きなどの繊細な和食や、旨み豊かなハード系のチーズなどが好相性。「藍」の銘柄名通り、美しく透き通る藍色ボトルのさわやかな佇まいで、飲用シーンに気品のある彩りもプラスできます。

第12位 髙砂酒造 大吟醸酒 国士無双

北海道旭川市に蔵を構える「髙砂酒造」が醸す、北海道の風土が豊かに詰まった日本酒。北海道生まれの酒米「彗星」を精米歩合40%まで磨いて大雪山の雪清水で仕込み、長期低温発酵によって米の旨みをじっくりと引き出した淡麗辛口の大吟醸酒です。

華やかな吟醸香とふくよかな旨みで飲みごたえがありながらも、キレのよい後口ですっきりと味わえるのが特徴。冷酒や常温などの飲み方で、マリネやカルパッチョ、漬物などのさっぱりとした料理に合わせて楽しむのがおすすめです。

また、黒一色に金文字で「国土無双」の銘柄名をあしらった高級感のあるパッケージデザインも好印象。お祝いギフトやお世話になっている方へ贈るプレゼントなどにもぴったりです。

第13位 富久千代酒造 鍋島大吟醸

佐賀県鹿島市の老舗蔵「富久千代酒造」が良質な米と水で丹念に仕込む日本酒。「鍋島大吟醸」は、酒米の最高峰とされる兵庫県特A地区産の「山田錦」のみを使用し、35%まで高精白して醸しあげた贅沢な大吟醸酒です。

熟した果実を連想させる甘く濃厚な吟醸香が飲用シーンを優雅に演出。口中には、ジューシーな米の旨みが広がり、飲み込んだあとにも長く上品な余韻を残します。

なお、本銘柄は世界的に権威ある酒類品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC) 」で2011年に日本酒部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」を獲得。実力と話題性を備えているので、とっておきの1本や大切な方へのギフトにもおすすめです。

日本酒のおすすめ銘柄ランキング|甘口

第1位 一ノ蔵 ひめぜん

日本酒をカジュアルに楽しみたい方や初心者の方などにぴったりの銘柄「ひめぜん」。宮城県大崎市の日本酒蔵「一ノ蔵」が精米歩合65%に磨いた国産米を伝統の技で仕込み、アルコール度数8%、日本酒度-70〜-60の極甘口に仕上げた飲みやすい1本です。

グラスに注ぐと立ち上がるのは、柑橘フルーツを想わせるさわやかな香り。低アルコール日本酒ならではの軽やかな飲み心地で、甘みと酸味がきれいに溶け合うフルーティーかつジューシーな味わいが口中をやわらかく満たします。

冷酒・常温・熱燗と好みの飲み方でシンプルに味わうほか、炭酸水やフルーツジュースなどで割ったひめぜんカクテルをおしゃれに堪能するのもおすすめ。ペアリングには、サーモンのマリネやスペアリブの甘酢煮など、酸味や甘みをきかせた料理がよく合います。

第2位 大関 極上の甘口

入門編におすすめの甘くて飲みやすい日本酒です。造り手は、兵庫県西宮市に本社を置く酒造メーカー「大関」。通常の日本酒の約1.4倍の米をたっぷりと使用し、独自製法によって米の甘みを豊かに引き出した濃醇甘口の1本です。

日本酒度-50の極甘口タイプながら、酸味が程よくきいているため、飲み心地さわやかなのが特徴。口に含めば、フルーツを連想させる甘酸っぱい味わいがふくよかに広がります。

アルコール度数10%と低めで、チャレンジしやすいのもうれしいポイント。ぜひキリッと冷やした本銘柄をワイングラスに注ぎ、濃厚なチーズや甘いスイーツなどとのおしゃれなマリアージュを堪能してみてください。

第3位 越後鶴亀 ワイン酵母仕込み 純米吟醸

ワイン酵母を用いて仕込んだユニークな日本酒です。原料米には、「山田錦」「五百万石」「こしいぶき」を厳選使用。日本酒度-32の極甘口ながらも、米の甘みにキリッとした酸味が調和して、さわやかに仕上がっているのが特徴です。

食中酒として飲むなら、枝豆などの定番おつまみに肉料理、ピザやパスタなどのイタリアンとも好相性。食後のデザート代わりに単体飲みしたり、和菓子などの甘いデザートに合わせたりしてもおいしく楽しめます。

造り手は、国内外で数多くの受賞歴があり、皇室へ献上された実績もある新潟県新潟市の老舗蔵元「越後鶴亀」。本銘柄も、「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」などで名誉ある賞を獲得しており話題性があるので、手土産や贈りモノにもおすすめです。

第4位 川鶴酒造 讃岐くらうでぃ

アルコール度数6%の低アルコール仕様でゴクゴクと爽快に楽しめる、香川県生まれの日本酒「讃岐くらうでぃ」。麹菌にクエン酸豊富な白麹を使用し、さらに通常の約3倍の麹を用いてリッチに仕込んだ、甘酸っぱくて軽やかな1本です。

グラスに注ぐとあらわれるのは、白くにごったやわらかな液色とほのかに漂うフルーティーな香り。とろりとクリーミーな舌触りで、口中には麹の旨みと豊かな酸味が織りなす乳酸菌飲料のような味わいがまろやかに広がります。

飲み方は、氷をたっぷりと入れたロックスタイルがおすすめ。鶏のからあげや焼き鳥、香川のご当地グルメである骨付鳥など、ジューシーな肉料理に合わせると互いの旨みがさわやかに引き立ち合います。

第5位 男山(OTOKOYAMA) 復古酒

日本酒を飲み慣れていない方やドライな飲み口が苦手な方などにおすすめの銘柄「復古酒」。北海道旭川の日本酒蔵「男山」が、江戸元禄の古文書に記された仕込み方法を現代で再現した、ロマンあふれる濃醇甘口タイプの純米原酒です。

口中を豊かに満たす、麹由来のとろりと濃厚な甘みが特徴。冷酒からぬる燗程度までの温度帯で本来の旨みをシンプルに味わうのはもちろん、氷を浮かべたロックスタイルでさわやかに楽しむのもおすすめです。

食事と一緒に飲むなら、合わせる料理は、和洋問わず味噌やクリームなどでこってりと味付けしたモノが好相性。食前酒や食後のデザート代わりとしても活躍します。

第6位 三輪酒造 白川郷 純米にごり酒

180年以上続く岐阜県の老舗「三輪酒造」が、白川郷で開催されるどぶろく祭りにちなみ醸しあげたこだわりの日本酒。一般的な1級清酒の約2倍量の酒米を贅沢に使用し、どぶろく製法で醪をほぼ漉さずに仕上げた濃厚な純米にごり酒です。

グラスに注ぐとあらわれる、白濁したクリーミーな液色が特徴。日本酒度-25の極甘口タイプながら、甘みと酸味のバランスがよいためくどすぎず、口中には米本来のナチュラルな旨みが広がります。

10℃前後に冷やしてシンプルに飲むほか、ロックや炭酸割り、好みのドリンクで割ったオリジナルカクテルを楽しむのもおすすめ。バニラアイスにコーヒー粉をかけ、上から純米にごりを垂らせば、至福の大人デザートも堪能できます。

第7位 澄川酒造場 東洋美人 純米大吟醸 壱番纏

国内外で高い評価を獲得している、山口県萩市の老舗吟醸蔵「澄川酒造場」が醸す日本酒「東洋美人」。本銘柄は、地元産の「山田錦」を精米歩合40%まで磨き、甘み・酸味・旨みをバランスよく引き出した蔵元最高峰の純米大吟醸酒です。

鼻腔をくすぐる、フルーティーで芳醇な吟醸香が好印象。すっきりとなめらかな喉越しで口中には米の濃厚な甘みが広がり、ほのかな酸味をまといながら、飲み込んだあとでさらりと心地よくキレていきます。

5~15℃程度の冷酒で、酒の肴とともにゆったりと味わうのがおすすめ。ペアリングには、繊細な味わいの和食がよく合います。

第8位 吉田酒造店 手取川 本醸造 甘口 加賀美人

食前酒に食中酒にとさまざまな飲用シーンを彩る飲み心地のよい日本酒。石川県白山市の蔵元「吉田酒造店」が、通常の三段仕込みのあとに、もち米の蒸米を2回に分けて加える五段仕込みで丹念に醸しあげた、上品な甘みが広がる本醸造酒です。

季節や料理に合わせて幅広い飲み方が楽しめる汎用性の高さも魅力のひとつ。冷酒ならすっきりさわやかな甘みを、ぬる燗なら湯気とともに漂うふくよかな香りを、熱燗ならまろやかにふくらむ旨みを堪能できます。

すっきりと軽やかな喉越しで飲みやすいため、日本酒初心者の方の入門編にもおすすめ。食事と一緒に飲むなら、うなぎの蒲焼きやぶりの照り焼き、たれの焼き鳥やすき焼きなどの甘辛い料理と合わせてぜひゆっくりと味わってみてください。

第9位 榎酒造 華鳩 貴醸酒8年貯蔵

広島県呉市の「榎酒造」が醸す甘口日本酒「華鳩 貴醸酒」。貴醸酒とは、水の代わりに清酒で仕込む日本酒のことで、本銘柄は広島県産の「中生新千本」を原料米に仕込んだ貴醸酒を、8年間じっくりと熟成させた濃厚な甘みが広がる1本です。

グラスに注ぐと漂うのは、レーズンやナッツを想わせる甘美でほのかに香ばしい香り。熟成酒ならではのまろやかな口当たりで、深く上品な甘さがとろりと広がります。

食中酒として飲むなら、合わせる料理は、こってりと濃密なフォアグラやチーズ、豚の角煮や天ぷらなどがおすすめ。食後やリラックスタイムのデザートとして、チョコレートに合わせたりバニラアイスにかけたりしても至福のマリアージュを堪能できます。

第10位 河津酒造 純米吟醸 花雪

日々の食事にやさしく寄り添う食中酒におすすめの甘口日本酒。熊本県阿蘇の酒蔵「河津酒造」が、熊本産の「山田錦」と熊本県の「熊本酵母」を用い、名峰涌蓋山の裾野の湧水でじっくりと仕込んだ、日本酒度-20の極甘口純米吟醸酒です。

なめらかな口当たりは親しみやすく、日本酒初心者の方の入門編にもぴったり。豊かな甘みが鮮烈に広がったあとには心地よいキレが口中をさっぱりとまとめあげるため、甘く味付けた料理や甘い和菓子、フルーツなどとのペアリングも楽しめます。

飲み方は、甘さがよりくっきりと際立つとびきり燗がおすすめ。国内外の酒類品評会で数多くの受賞歴がある実力派の銘柄なので、お世話になっている方などへの贈りモノにも適しています。

第11位 招德酒造 純米吟醸 花洛 甘口

京都府産米を精米歩合60%に磨き、京都・伏見の名水で丁寧に仕込んだ日本酒。お猪口やグラスに注げば穏やかな吟醸香が鼻腔をくすぐり、口に含めばやわらかな米の旨みがほんのりと広がる、やさしい飲み心地の純米吟醸酒です。

冷酒に常温、ぬる燗と、好みや料理に合わせて多様な飲み方ができるのもうれしいポイント。あつい季節やカジュアルな席では、縦長のグラスにたっぷりの氷と炭酸水を入れ、本銘柄をやさしく注ぐ「サケハイ」で爽快に堪能するのもおすすめです。

酒の肴には、クリーミーで風味豊かなクリームチーズや湯葉などが好相性。比較的手に取りやすい価格なので、日々の晩酌のお供にもぴったりです。

第12位 柏露酒造 スパークリング日本酒 柏露花火 Sparkiling SAKE

新潟県長岡市の老舗「柏露酒造」が、日本三大花火のひとつである長岡花火をイメージして造った香味が華やかに弾ける日本酒「柏露花火」。「五百万石」などの新潟県産米と長岡の清らかな軟水から生み出された、スパークリングタイプの純米酒です。

シャンパンと同様、瓶内で炭酸ガスを自然発生させる瓶内二次発酵を採用しており、グラスから繊細に立ち上がるキメの細かい泡立ちが魅力的。口中へシルキーに流れて、プチプチと弾けながら米の旨みとほのかな酸味が溶け合う上品な甘みを広げます。

食中酒や食後酒として普段の料理やデザートと合わせるのはもちろん、特別なシーンの乾杯酒にもおすすめ。アルコール度数8%の低アルコール仕様なので、日本酒初心者の方やお酒があまり得意でない方などでも気軽に楽しめます。

日本酒のおすすめ銘柄ランキング|高級

第1位 獺祭(DASSAI) 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分

山口県を代表する芳醇旨口タイプの高級日本酒「獺祭」。「磨き二割三分」は、選りすぐりの「山田錦」を約85時間かけて精米23%の超高精白に磨きあげ丹念に醸されている、獺祭シリーズのフラッグシップである純米大吟醸酒です。

グラスから漂う、フルーティーで華やかな吟醸香が好印象。口中には、ハチミツ様のきれいな甘みが上品に広がり、飲み込んだあとには心地よく消えていきつつも長く続く優美な余韻を堪能できます。

専用の木箱入りなので、お祝いのプレゼントやお返しギフト、季節の贈りモノなどにもおすすめ。10~12℃程度に冷やした獺祭を小ぶりのワイングラスに注いで飲めば、香りが一層豊かに際立ち、飲用シーンをエレガントに格上げできます。

第2位 高木酒造 十四代 本丸 秘伝玉返し

幻の酒とも称されるプレミアムな日本酒「十四代」。1615年に創業した山形県村山市の老舗「高木酒造」の代表銘柄で、「本丸 秘伝玉返し」は、添加するアルコールに自社の純米粕取り焼酎を用いる「秘伝玉返し」で仕込んだこだわりの特別本醸造酒です。

フルーツやバニラなどをまとう芳醇な上立ち香に、メロンなどの果実味を感じさせる深くコクのある旨みと甘みが魅力的。フルーティーな香りは後口まで続き、ほのかな旨みの余韻とともにきれいに消えていきます。

おすすめの飲み方は、5℃程度にしっかりと冷やした雪冷え。寿司や刺身などの繊細な風味の料理と合わせて、ぜひ十四代の上質な香味をじっくりと堪能してみてください。

第3位 西田酒造店 田酒 特別純米酒

青森県の西田酒造店が手がける国内外で人気のフルーティーな日本酒です。西田酒造店は1878年創業の歴史ある蔵元で、田酒シリーズは米・水・米麹のみで醸す純米酒にこだわり続けています。醸造アルコールや糖類を一切使用せず、米本来の味わいを追求する姿勢が特徴です。

田酒 特別純米酒は、青森県産の酒造好適米「華吹雪」を使用した銘柄。リンゴやバナナを思わせる穏やかな香りと、米由来の旨みがしっかりと感じられます。甘みと酸味のバランスがよく、コクがありながらもすっきりとした後味で飲み飽きしません。軽やかさと厚みを兼ね備えた、上品な印象の1本です。

冷やしでは爽やかに楽しむことができ、ぬる燗にすればまろやかさが際立ちます。刺身や醤油・出汁を使った和食全般にマッチし、焼き秋刀魚などの青魚料理とも好相性。食事と合わせることでさらに味わいが豊かになる食中酒として、日常の晩酌からおもてなしまで幅広いシーンで活躍するおすすめの銘柄です。

第4位 賀茂鶴酒造 賀茂鶴 大吟醸 双鶴

広島県のテロワールを豊かに感じられる広島県の日本酒「賀茂鶴 大吟醸 双鶴」。選び抜いた広島県産の「山田錦」をおよそ100時間かけて精米歩合32%まで磨き、賀茂山系の天然水と伝統的な酒造りの技でじっくりと醸しあげた高級な1本です。

グラスから気品高く漂うのは、果実を想わせる華やかでフルーティーな香り。氷を入れたロックスタイルや冷酒、常温などの温度帯で味わえば、すっきりさわやかな喉越しとともに口中できれいにふくらむ米の旨みを堪能できます。

造り手は、広島県東広島市西条で150年以上続く「賀茂鶴酒造」。手がける日本酒が国内外で高く評価されている蔵元であり、本銘柄も数々の受賞歴がある実力派なので、贈答用の日本酒を求めている方にもおすすめです。

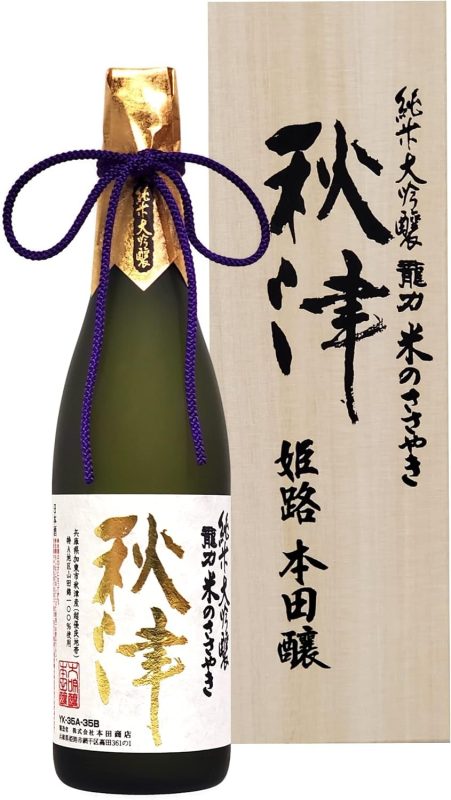

第5位 本田商店 純米大吟醸 秋津

「山田錦」の一大産地である兵庫県生まれの日本酒。兵庫県姫路市の老舗「本田商店」が究極の大吟醸酒を目指し上質な素材と伝統製法で造り上げた、自分へのごほうびや記念日用の1本、大切な方への特別なプレゼントなどにおすすめの純米大吟醸酒です。

酒米には、有機肥料とへの字型栽培、さらに稲木掛けによる天日乾燥と栽培法からとことんこだわった兵庫県特A地区秋津産の「山田錦」を100%使用。精米35%まで磨いて低温長期発酵でじっくりと醸し、瓶詰後に3年以上熟成させた贅沢な1本です。

リンゴや洋ナシを想わせる華やかなでフルーティーな吟醸香に、熟成で深みを増したまろやかな味わいが魅力的。口中をやさしく包み込む米の旨みと上品な余韻を、味わってみてください。

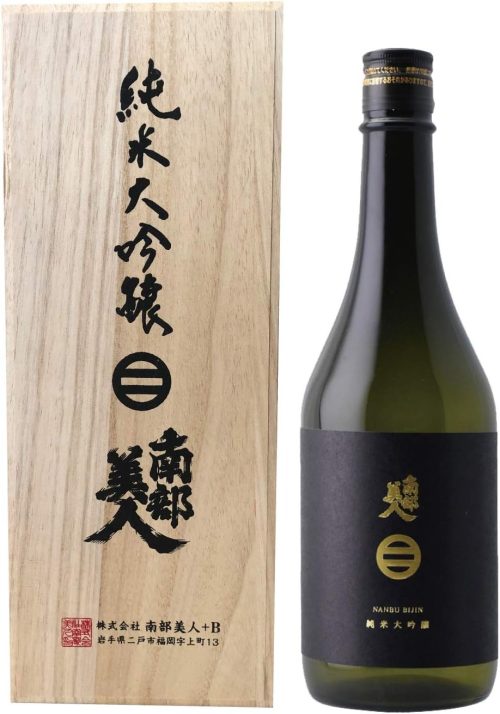

第6位 南部美人 純米大吟醸

1902年に創業した岩手県二戸市の老舗「南部美人」が手がける、蔵元最高峰ラインの日本酒。良質な「山田錦」を精米歩合35%まで丁寧に磨き、中硬水である折爪馬仙峡の伏流水で醸した、気品漂う純米大吟醸です。

鼻腔を心地よくくすぐる甘く華やかな香りと、口中を満たす米の濃密な旨みは、10℃程度の冷酒ですっきりと味わうのがおすすめ。白身魚の刺身など素材の風味を生かした繊細な和食と合わせれば、互いのおいしさが引き立ち合い優美なマリアージュが広がります。

本銘柄は、世界最大級の日本酒コンペ「SAKE COMPETITION 2018」での純米大吟醸部門第1位獲得や、JAL国際線ファーストクラスの機内酒に採用されたことも。記念日用や贈答用の日本酒としても重宝します。

第7位 黒龍酒造 黒龍 石田屋

福井県永平寺町に蔵を構える「黒龍酒造」が、受け継がれる伝統の技で仕込む日本酒です。精米歩合35%まで磨いた兵庫県東条産の特Aランク「山田錦」を使用して醸し、氷温下で2年熟成させた、蔵元フラッグシップの純米大吟醸酒です。

白桃とライムピールのさわやさに、クチナシ・バニラ・アーモンド・ホワイトペッパーなどが次々と重なる複層的な上立ち香が魅力的。口に含めば、バラの花の含み香をほんのりとまといながら深くも繊細な米の旨みがまろやかに広がり、きれいな余韻へと続きます。

まずはぜひ、5~10℃程度の冷酒で気品あふれる香味をじっくりと堪能してみてください。ペアリングするなら、日本料理であれば鯛、フレンチならブレス鶏などの高級食材を用いたとっておきの料理と合わせるのがおすすめです。

日本酒の選び方

日本酒の種類と特徴

吟醸酒

精米歩合60%以下で、磨いた白米を低温下でじっくりと発酵させた吟醸造りによって仕上げられ、醸造アルコールも添加された種類の日本酒が吟醸酒です。削って残った米の割合を「%」で示した数値が精米歩合で、精米歩合が60%の場合には米を40%削ったことになります。

玄米は雑味の原因となる、タンパク質や脂質などを表層部に含んでいるのが特徴。そのため、吟醸造りでは余分な米の成分を削り、雑味がなくキメの細かいすっきりとした味わいに仕上げています。

また、精米歩合50%以下にまで磨かれた日本酒は「大吟醸酒」に分類。より手間をかけられて製造された、上質な日本酒の代名詞です。

純米酒

By: daishichi.com

醸造アルコールを添加せず、米・米麹・水だけの原料で製造された日本酒が純米酒です。米が持つ本来の甘みやコクなどの旨みが感じられ、豊かな風味も楽しめます。また、燗酒として楽しみやすく、料理と合わせやすいのも魅力です。

さらに、純米酒は原料に使う米と製造方法により、精米歩合60%以下または特別な醸造方法で造られた「特別純米酒」、精米歩合60%以下の「純米吟醸」、精米歩合50%以下の「純米大吟醸」に分類されます。

本醸造酒

By: urakasumi.com

精米歩合が70%以下の米を原料に使用して製造された種類の日本酒が本醸造酒です。また、味わいや香りを調節するために、醸造アルコールも日本酒の定義として定められている、米の総重量10%以下の割合で添加されています。

本醸造酒にはトウモロコシ・サトウキビ・白米などを原料とし、蒸留精製された純度の高い醸造アルコールを添加しているのが特徴。そのため、すっきりとしたキレのよい風味と味わいで飲みやすく、軽くまろやかな口当たりも楽しめます。

爽快でキレのある味わいは冷酒としてはもちろん、ぬるめの燗酒にして食事と一緒に味わうのにもおすすめです。

産地で選ぶ

By: daishichi.com

日本酒は、基本的にその土地の米と水を主原料としているため、造られる地域によって個性豊かな味わいに仕上げられるのが特徴。さらに、酒造りの技も気候風土に合わせて各地で発展し伝承されているので、日本酒を選ぶ際には産地にも注目です。

蔵元や銘柄による個性もありますが、おおまかには北海道や東北などの寒い地域では淡麗辛口タイプの日本酒が豊富。反対に、近畿・中国・九州などのあたたかい地域では、淡麗甘口や濃醇甘口の日本酒が多く造られる傾向にあります。

また、どの銘柄にするか悩んだ場合には、日本酒の銘醸地に注目してみるのもおすすめ。とくに、兵庫県の灘、京都府の伏見、広島県の西条は日本の三大酒どころとして知られており有名な銘柄が数多く醸されています。

産地ごとに飲み比べて多彩な香味を堪能するのも日本酒の粋な楽しみ方のひとつ。ぜひ、さまざまな産地の日本酒を味わいながら、自分好みの1本を見つけてみてください。

甘口か辛口か

By: gekkeikan.co.jp

日本酒の甘口か辛口かは、日本酒度の数値によって示されています。日本酒度は、プラスの数値が高いほど辛口で、マイナスの数値が高いほど甘口となるのが特徴です。また、アミノ酸の含有量によって、酸度が高くなるほど辛口で低いほど甘口となります。

辛口の日本酒は、爽快でキレのよい飲み口と喉越しを得られるのが魅力。幅広い料理との相性もよく、より一層お互いの味わいを引き立たせます。一方、甘口の日本酒は、口当たりがやわらかくお酒に慣れない方でも比較的飲みやすいのが特徴。食前食後に楽しむのにもおすすめの種類です。

飲み方に合った銘柄を選ぼう

By: asahishuzo.ne.jp

日本酒は、冷や・冷酒・燗酒といった飲み方によっても味わいや風味が変化します。ひとえに冷酒や燗酒といっても、温度によって微妙にテイストが変わるため、それぞれの飲み方に適した銘柄の特徴をチェックして選ぶのがポイントです。

例えば、素材本来の味わいを感じたいのであれば冷や、キレのよい味わいは冷酒、甘みを引き立たせるのであれば燗酒といった飲み方が適しています。また、合わせる料理によっても相性が異なるので、各銘柄の種類や特徴を吟味したうえで選びましょう。

番外編:日本酒の飲み方を詳しくご紹介

By: amazon.co.jp

日本酒はあたためると雑味が消えてとろみのあるまろやかな味わいになりますが、少し冷やすと香りが立ち、キンキンに冷やすとキリッとシャープな味わいに変化します。日本酒の飲み方には名前が付いており、10段階の温度変化によって区分されるのが特徴です。ほぼ5℃おきに刻まれた日本らしい風情ある呼び名と、それぞれの特徴をご紹介します。

冷や

「冷酒」と「冷や」は似ているようで全くの別物です。冷酒は冷蔵したモノですが、冷やは常温を指すので冷蔵していない状態を指します。冷やの温度は季節や環境によって変わりますが、室温程度の20℃前後を指すのが一般的。味のバランスと日本酒本来の風味を感じられる飲み方だといわれています。

純米酒の上品な味を楽しみたい場合は冷やで飲むのがおすすめです。少し冷やすと香りが立ち、キンキンに冷やすとキリッとシャープな味わいに変化します。

涼冷え

By: amazon.co.jp

「すずひえ」と読み、15℃で味わう飲み方です。「冷や」よりやや冷たく、香りが立つので淡麗タイプの酒や吟醸酒系によく合います。冷蔵庫で冷やしたあとしばらく常温に戻し、手に持った際にひんやりとした冷たさを感じる温度になったら飲み頃です。

涼冷えにすることで、穏やかな香りと、とろみのある味わいを楽しめるのが特徴。お米の風味を感じられる吟醸香が魅力の大吟醸酒や吟醸酒が属する、薫酒に適した温度といわれています。

なお、涼冷えは冷酒のなかでも15℃と温度が高いお酒。ガラス製に限定せず、陶器や金属などの酒器も使えます。酒器でより香りを楽しむためには、口が広いラッパ型がおすすめです。

また、フルーティーな香りが特徴の吟醸酒はあたためると香りが消えやすいので、一般的には涼冷えが好まれます。

花冷え

By: nanbubijin.co.jp

「花冷え」は10℃で飲む名称です。この程度まで冷えていると、人によっては非常に冷たく感じられる温度で、香りだけでなく少しのキレや味のまとまりを求めるお酒に適しています。

冷蔵庫で数時間冷やしたあと、冷たい感触が指に伝わる程度の冷たさで飲むのがポイント。そのまま少し時間をおき、常温に近づけると「冷や」になります。涼冷えよりも控えめな香りが特徴です。

雪冷え

By: kokuryu.co.jp

冷酒のなかでもっとも冷たい「雪冷え」は、5℃を基準としているため、飲むと喉に冷たい感触があります。冷気が目に見え、瓶に結露ができる冷たさが目安。冷蔵庫で冷やしたうえに、さらに氷水につけて冷やして味わう清酒です。

日本酒独特の香りはほとんど感じないので、日本酒独特の強い風味が苦手な方にはおすすめの飲み方。ただし、アルコール度数は変わらないため、飲む量やペースには注意しておきましょう。寒い地域や酒蔵によっては、雪冷えにも負けない強い香りや風味を特徴にしているモノがあります。

燗

「燗(かん)」とは酒をあたためること。「お燗をする」「燗をつける」というような使い方もあります。あたためられた酒は「燗酒(かんざけ)」と呼ばれ、ビールやカクテルにはない日本酒独特な飲み方です。

なお、お燗の度合いはお猪口に注いだ状態の温度を指します。徳利からお猪口に注ぐと周りの空気などで少し冷えてしまうため、少し熱めに作るのがおすすめです。

日向燗

30℃の日本酒を指す名称で、「ひなたかん」と読みます。ちょうど日本酒の香りが立ってくる30~35℃の絶妙な温度。なめらかな味わいが特徴で、冷たくも熱くもなく飲みやすい温度です。

30℃というと気温の感覚だとあたたかく感じますが、人の体温より低いので口に含んでもあたたかいとは感じません。日本酒の香りを楽しみたい方に人気の飲み方。なめらかな飲み口なため、日本酒に飲み慣れていない方にもおすすめです。

人肌燗

その名の通り、人肌に近い35℃で飲む名称です。感覚としては、さわるとほんのりあたたかく感じる程度。全体的に味にふくらみを感じられ、米や麹のよい香りがやわらかいのが特徴的です。

日本酒はあたためることでまろやかな口当たりになり、香味成分が強く感じられるため、湯気が出なくても香りがふわりと立ちます。

しかし、同時にアルコールの刺激が強くなるので、ツンとしたアルコール臭をより強く感じがちです。そのため、吟醸香がある吟醸酒や、雑味の多い普通酒は燗酒では飲まない方も多くいます。

ぬる燗

「ぬる燗」は、40℃で飲む名称です。飲用温度のなかでも、40℃は日本酒の香りがもっとも感じられる温度といわれており、日本酒の香りを楽しみたいときには「ぬる燗」で注文するのがおすすめ。ぬる燗はやけどするほど熱くはありませんが、徳利に触れるとじわっと指先があたたかく感じる程度が目安です。

香りが立ちやすい特性を考慮すると、ぬる燗で飲みたい場合は吟醸酒や純米酒、本醸造酒がおすすめ。米や麹の風味が立ち、新酒の時期にも楽しめる飲み方です。

お酒をあたためるときには、徳利の注ぎ口にラップをすることで香りの成分が飛ぶのを防げます。なお、40℃のお湯で燗をすると10分以上かかり、アルコールが飛んでしまうので注意しておきましょう。2~3分で済むよう燗をするお湯を熱めに調節し、徳利の底に指をあててやや熱いと感じたら飲み頃です。

上燗

「上燗」は「じょうかん」と読みます。45℃で飲むときの名称で、徳利から注いだときに湯気が出るほどの熱さですが、熱くて飲めないほどではありません。香りからやわらかさが消え、比較的引き締まった香りを感じるのが特徴。ぬる燗とはたった5℃の差ですが、より強い香りが感じられるため、上燗まであたためる場合は吟醸酒よりも本醸造酒や普通酒がおすすめです。

熱燗

「熱燗」は「あつかん」と読み、50℃程度の飲み方です。徳利から湯気がはっきりと見え、さわると熱く感じる温度。香りがシャープになり、キレのある辛口酒によく合います。

熱燗を作るときは、時間をかけずにさっと熱湯に徳利をつけるのがコツです。温度をあげるのに時間をかけてしまうと、貴重な香りもアルコール成分もどんどん飛んでしまうので気をつけましょう。

とびきり燗

「とびきり」は約55℃が基準となるため、日本酒の飲み方としては熱めです。日本酒のように、熱くても冷たくてもおいしいお酒は世界的にも珍しいので、グローバルな人気があります。徳利を持つと非常に熱く感じられるほどで、香りはシャープになり、辛口度が増すのが特徴です。

なお、電子レンジであたためるときは温度が急激に上がるため、徳利の口にラップをするようにしましょう。さらに、徳利の上部と下部で温度差が出るので、対策としては10~20秒ほどあたためてから1度取り出し、徳利を上下に1度振ることで温度を均一にすることが可能です。

日本酒のAmazon・楽天市場ランキングをチェック

日本酒のAmazon・楽天市場の売れ筋ランキングをチェックしたい方はこちら。

日本酒は原料や製法によってさまざまな種類が存在する奥深いお酒です。日本酒らしいキリッとした味わいを楽しみたいのであれば、辛口の銘柄を選びましょう。まろやかな日本酒を探している場合は甘口の銘柄もおすすめです。ぜひ好みの銘柄を見つけて、日本酒のおいしさを存分に味わってみてください。