釣りをする際にあると便利なのが「フィッシュグリップ」。直接触れることなく魚を掴めるアイテムで、ハリを外す際や写真撮影をする際はもちろん、歯が鋭い魚やトゲがある魚を取り扱う場合にも安心して対応できるのが特徴です。

そこで今回は、フィッシュグリップにフォーカスしておすすめのモデルをご紹介します。購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

- 目次

- フィッシュグリップとは?必要性は?

- フィッシュグリップの選び方

- フィッシュグリップのおすすめメーカー

- フィッシュグリップのおすすめ|人気

- フィッシュグリップのおすすめ|小型・コンパクト

- フィッシュグリップのおすすめ|高級

- フィッシュグリップのおすすめ|コスパ

- フィッシュホルダーのおすすめ

- フィッシュグリップの売れ筋ランキングをチェック

- 番外編:フィッシュグリップホルダーがあるともっと便利

- 番外編:フィッシュグリップホルダーのおすすめ

フィッシュグリップとは?必要性は?

By: bluestorm.jp

「フィッシュグリップ」とは名前の通り、魚を掴むためのアイテムのこと。基本的には魚の下顎を掴むための道具で、直接手を使わずに対応できるのが特徴です。

淡水の場合はライギョやナマズで使うのが一般的。バス釣りで使うアングラーもいますが、直接手で掴む(ハンドランディングする)ほうが多いので、使うシーンはそれほど多くありません。

海水の場合は大型魚種や歯が鋭い魚が多いため、必要性や使用頻度は高め。使うタイミングとしてはランディング中か、魚がネットに入ったときのいずれかで、ハリを外す際やその後の計測、写真撮影などで活躍してくれます。

なお、フィッシュグリップと似たアイテムに「フィッシュホルダー」がありますが、こちらは「魚体」を掴むためのモノ。口が薄く、小さい魚にはフィッシュホルダーのほうが便利です。本記事ではまとめて紹介していますが、厳密には異なるアイテムなので、それぞれ別物として考えるようにしましょう。

フィッシュグリップの選び方

タイプをチェック

魚の口を掴むアームタイプ(フィッシュグリップ)

By: f-dress.jp

「フィッシュグリップ」は魚の口を掴むアームタイプが多く、構造はおもちゃのマジックハンドと同じ。操作部のレバーを押したり引いたりしてアームを開き、魚の下顎を挟むのが一般的な使い方です。

タイプとしては大きく分けて「ガングリップ」と「ストレートグリップ」の2種類。前者はトリガーで、後者は人差し指と中指で挟み込んだレバーで、アームの開閉をコントロールします。

魚体を挟む魚はさみタイプ(フィッシュホルダー)

By: amazon.co.jp

「フィッシュホルダー」は魚の口ではなく、魚の体を挟むアイテムのこと。おもに口が小さい、もしくは口の皮が薄い魚に使う製品で、最近はアジングで多用されます。

タイプとしては「トング」と「ハサミ」の2種類。レギュラーサイズのアジであればトングタイプで十分ですが、さらに小さい豆アジサイズになるとトングでも余りあるので、その場合はより幅狭のハサミタイプを使うのが一般的です。

持ち手の形状チェック

持ちやすい「ガングリップ」

By: rakuten.co.jp

「ガングリップ」はフィッシュグリップのなかでも銃のように「くの字」に曲がり、トリガーが付いているタイプ。グリップを握り、人差し指でトリガーを引くのが基本な使い方で、魚の口に対して横からアームを差し込みやすいのが特徴です。

また、製品ラインナップが豊富なのもポイント。比較的小型のアイテムから短いモノ、さらには細い長いタイプまで揃っており、魚のサイズや持ち運び用途に合わせやすいのも魅力です。

機能性が高い「ストレートグリップ」

By: amazon.co.jp

「ストレートグリップ」はフィッシュグリップのなかでもグリップ部分を含め、直線になっているアイテム。魚の口に対して横からアームを差し込む際はやや肩肘を張りますが、引き上げてからは縦位置でも横位置でも持ちやすいのが特徴です。

サイズは耐荷重に合わせてラインナップが分かれており、とくにアームが太いタイプは大型魚種にもしっかりと対応。なお、製品によっては重さを測れるスケールや長さを確認できるメジャーが備わっている場合もあります。

なるべく軽量で持ち運びやすいモノがおすすめ

By: bluestorm.jp

フィッシュグリップは魚を釣った後に使うアイテムなので、オカッパリであれ、ボートであれ、網のように身近にあると安心。身につけておくことも考えると、持ち運びやすさや取り出しやすさを意識するのが重要です。

使用頻度の高い方はベストやバッグに引っ掛けたり、ぶら下げたりできるモノがおすすめ。カラビナやストラップがあるとより便利です。

なお、フィッシュグリップは魚の口を、フィッシュホルダーは小さな魚の体を掴むモノなので、ニオイや衛生面には注意。使用後は軽く洗い、未使用時は専用のケースに収納しておくのがおすすめです。

素材によって耐久性が変わる

By: daiichiseiko.com

フィッシュグリップは製品によって魚の下顎を掴むアームの素材が異なっており、ステンレスやアルミ、プラスチックなどが代表的。重さや耐久性に関係してくる部分なので、しっかりとチェックしておきましょう。

ステンレスはやや重めですが、耐久性は高め。アルミはステンレスよりも軽量ですが、耐久性はやや劣ります。プラスチックは金属ではないので、耐久性は弱め。感覚的には洗濯バサミに近く、魚へのダメージは少なめです。

なお、フィッシュホルダーの場合は耐久性や滑りにくさに配慮して一部金属を使用しているアイテムもありますが、プラスチックを多用。より軽さが重視されています。

耐荷重をチェック

By: amazon.co.jp

フィッシュグリップはアームの太さや強さによって対応できる魚の大きさが異なります。アームが太いモノほど顎の強い魚、長いモノほど大型の魚種に対応し、耐荷重もアップ。フィッシュグリップ自体の重さもそれに比例して大きくなります。

なお、単位はキログラム(kg)のほか、製品によってはポンド(lb)もあるので注意。釣りにおける「ポンド(lb)」は引っ張り強度を示す単位のことで、どれほどの負荷に耐えられるかを表しています。フィッシュグリップの購入を検討する際はどんな釣りで使うのか、魚のサイズはどれほどなのかを意識して選ぶようにしましょう。

計量機能があるとより便利

By: amazon.co.jp

フィッシュグリップは魚を掴むためのアイテムですが、そのついでに釣った魚の大きさや重さを計測できると便利。本来、長さを確認するのであればメジャーを、計量するのであればデジタルスケールなどが必要ですが、フィッシュグリップのなかにはそれらの機能が付いたモデルもあります。

ただし、フィッシュグリップはあくまでも魚の下顎を挟み込むのがメイン。計測に関しては簡易的なモノが多いので、その点は留意しておきましょう。

フィッシュグリップのおすすめメーカー

シマノ(SHIMANO)

By: amazon.co.jp

「シマノ」は世界的に知られている日本の大手釣り具メーカー。リール開発に定評があるほか、ロッドやルアーなど幅広いジャンルのアイテムを展開しています。

フィッシュグリップ・フィッシュホルダーのラインナップはデザインやカラーも含めてそれほど多くはありませんが、基本に忠実なアイテムを展開。耐久性が高く、長く使い続けられるのも魅力です。

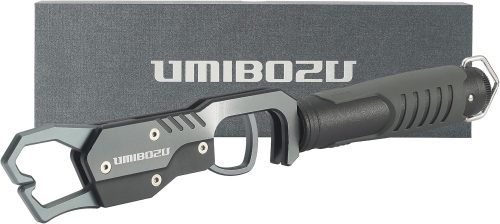

ウミボウズ(Umibozu)

By: amazon.co.jp

「ウミボウズ」はフィッシング関連の小物を扱うブランド。コスパのよさに定評があり、釣り道具に関してはフィッシュグリップ・プライヤー・バッグ・トレブルフックなどを取り扱っています。

フィッシュグリップは同社を代表するアイテムで、価格の安さと使い勝手のよさがポイント。デザインやカラーも豊富で、多くのアングラーから支持されています。

スミス(SMITH)

By: smith.jp

「スミス」はロッドやルアーなどをメインとする老舗の釣具ブランド。釣りのジャンルは、淡水はバスやナマズ、トラウト、海水はオフショアやエギング、ライトゲームなどと幅広く、フィッシュグリップはソルトのアクセサリー部門に分類されます。

取り扱う製品はこれまで同社が培ってきたノウハウを踏襲。使い勝手に優れたアイテムを数多く用意しています。

ダイワ(Daiwa)

By: daiwa.com

「ダイワ」は国内大手の釣具メーカー。ロッドやリール、ルアーはもちろん、ラインやアパレル、小物などさまざまなアイテムを展開しています。

フィッシュグリップ・フィッシュホルダーともにラインナップが豊富で、形状もタイプも多種多様。デザインやカラーにこだわった製品も多く、選ぶ楽しみがあるのも魅力です。

フィッシュグリップのおすすめ|人気

ウミボウズ(Umibozu) フィッシュグリップ スタンダードモデル

アングラーからの声を参考にして開発されたおすすめのフィッシュグリップ。強度がしっかりとしているのはもちろん、サビにくく、耐久性が高いのも特徴です。

本製品は操作性のよいガングリップタイプで、アームはアルマイト加工が施されたアルミを採用。長さは280mm、重さは195gで、耐荷重は20kgが目安です。

カラーラインナップが豊富に揃っているほか、価格帯と実用性のバランスが取れているのもポイント。初めての購入を検討している方はもちろん、買い替えを考えている方にもおすすめのアイテムです。

Eastaboga Tackle ボガグリップ

世界中のアングラーから支持されているおすすめのフィッシュグリップ。「フィッシュグリップ=ボガグリップ」といえるほど定番のアイテムで、高価ではありますが、耐久性に優れているのが特徴です。

オールステンレスで、サビにくく、淡水・海水を問わずに使えるのもポイント。ラインナップは耐荷重によって分かれており、15lb・30lb・60lbの3種類が用意されています。本物志向のフィッシュグリップを求めている方はぜひチェックしておきましょう。

フィッシュグリップのおすすめ|小型・コンパクト

ダイワ(Daiwa) フィッシュグリップV 130K

両開き構造で大きくアームが開くおすすめのフィッシュグリップ。サイズラインナップは小さめの130mm・80g、中型の170mm・120g、大きめの230mm・185gの3種類で、デフォルトの状態でカラビナか伸縮性のある尻手ロープが付いているのも特徴です。

本製品は小さめの「130K」で、エンド部分はカラビナ仕様。バンツのベルトループやフィッシングバッグ、ライフジャケットなどに引っ掛けて使うのがおすすめです。

プロックス(PROX) フィッシュキャッチャーRミニ

キーホルダー感覚で使える小型のフィッシュグリップ。サイズは約129mm、重さは約19gで、エンド部分にはカラビナ付スパイラルコードが備わっているのも特徴です。

フック部分の素材はステンレスで、側板の材質はアルミを採用。カラーはゴールド・ガンスモーク・パープル・レッドの4色をラインナップしています。なお、専用のホルダーやケースは付属していないので、購入を検討する際は注意しておきましょう。

マルシン漁具 ヘラクレス ディミニッシュ

格安の小型フィッシュグリップを求める方におすすめのアイテム。サイズは190mm・重さは111gのストレートグリップタイプで、小〜中型の魚であれば十分対応できるモデルです。

グリップのエンド部分にはストラップが付いており、カバンやベルトなどに引っ掛けて携帯することも可能。初めてフィッシュグリップの購入を検討している方はぜひおさえておきましょう。

マルシン漁具 ヴィーナス グリップ

ロングセラーモデルのフィッシュグリップ。グリップ部分は手にフィットする波打ちデザインを採用しているほか、各所に肉抜きが施されており、軽量化を図っているのが特徴です。

長さは16.5cmで、重さは135g。カラーはビビッドピンク・エメラルドブルー・クロムメタリックの3色をラインナップしています。比較的安価なので、リーズナブルなフィッシュグリップを求めている方にもおすすめです。

マルシン漁具 V-sisグリップ

安価でコンパクトなフィッシュグリップ。カラビナやストラップが付いているほか、重さは115gと比較的軽めなのが特徴です。

カラーはブルーとブラックの2色をラインナップ。ライトゲーム全般で使えるアイテムなので、気軽に買えるフィッシュグリップを探している方はぜひチェックしておきましょう。

wind rise ピストル型フィッシュグリップ

安価ながらがっちり大きく開くフィッシュグリップ。最大開口幅は約55mmでワイドに開き、しっかりと掴めるのが特徴です。

形状としてはガングリップに近い短めタイプで、長さは約21.5cm。重さは約132gが目安です。カラーはレッド・ブルー・シルバーの3色ですが、いずれもアームとトリガーはレインボーカラーを採用。いずれもやや派手な仕上がりとなっています。

フィッシュグリップのおすすめ|高級

シマノ(SHIMANO) フィッシュグリップR UE-302T

使い勝手に優れたおすすめのフィッシュグリップ。アームの強さ、耐久性の高さ、自重の軽さがポイントで、長く安心して使い続けられるのが特徴です。

長さは246mmで、シーバスや青物、マダイやクロダイ、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュにも十分対応。トリガーを引くとアームが開く仕様でポロッと落ちることなく、しっかりと下顎を挟めるのも魅力です。

ダイワ(Daiwa) フィッシュグリップ SC285

ステンレス刃を採用したおすすめのフィッシュグリップ。グリップ部が360°回転することによって、急に魚が暴れても腕を持っていかれることなく、しっかりと対応できるのが特徴です。

また、10kgまでのウエイト計測が可能なスケールが付いているほか、その誤差を調節できるパーツも用意。縦位置でも横位置でも使いやすいおすすめのアイテムです。

ダイワ(Daiwa) フィッシュグリップ ST225

若干「くの字」に曲がったガングリップ仕様のフィッシュグリップ。長さは約225mm、重さは約140gと軽量に仕上がっているのが特徴です。

魚の下顎を掴むアームの素材はステンレスを採用。グリップ部分に肉抜きが施されており、ロープなどの取り付けも可能です。

カラーはシルバー・ゴールド・レッド・ボタニカルピンクの4色をラインナップ。機能性・デザイン性・価格帯のトータルバランスに優れたおすすめのアイテムです。

エバーグリーン(EVERGREEN) EGグリップ HD

肉厚のステンレスフックを採用したおすすめのフィッシュグリップ。レバーを前に押し出すことでアームが開く「プッシュレバー」を採用しており、差し込むように魚の口を捉えられるのが特徴です。

また、一定の力が掛かると回転する「ロータリーグリップ」もポイント。暴れる魚に対してうまく力を逃がせるのも魅力です。

なお、本製品はサイズ265mm、重さ253gのHDモデル。同ラインナップにあるオリジナルモデルはひと回り小さい260mm・178g、価格帯を抑えたSLモデルは262mm・193gとスペックに違いがあります。購入を検討する際は意識しておきましょう。

スタジオオーシャンマーク(STUDIO OCEAN MARK) オーシャングリップ OG2100VIII

アルミ素材と強化樹脂をミックスしたおすすめのフィッシュグリップ。軽量で操作性に優れているほか、耐久性も高く、安心して使い続けられるのが特徴です。

カラーはネイビー・レッド・チタン・サンディングブラックの4色。サイズは210mmで、重さは91gが目安です。

なお、本製品はオリジナルモデルですが、ステンレスグリップを採用したHDモデルも用意。カラーはブルーグリーンのみで、重さは121gと若干違いがあるので、購入を検討する際は価格差も含めて、しっかりとチェックしておきましょう。

スタジオオーシャンマーク(STUDIO OCEAN MARK) オーシャングリップ OG2507VIII

7kgまで重さを計測できるスケールが付いたおすすめのフィッシュグリップ。持ち手は太く、回転する仕様で、比較的大型の青物にも対応できるのが特徴です。

素材としてはアルミ素材と強化樹脂をミックスしており、使い勝手に配慮しているのもポイント。サイズは245mm、重さは166gで、カラーはネイビー・レッド・チタン・サンディングブラックの4色をラインナップしています。

なお、本製品はオリジナルモデルですが、ステンレスグリップを採用したHDモデルも用意。サイズと7kgの計測スケールは同様のスペックですが、重さは190gと重く、カラーラインナップもブルーグリーンのみとなっています。購入を検討する際は混同しないように注意しましょう。

スタジオオーシャンマーク(STUDIO OCEAN MARK) オーシャングリップOG2100HA

軽量かつ剛性の高いアルミ材を採用したおすすめの青物用フィッシュグリップ。仕様としては4点で固定されているほか、アーム部分は立体的な加工を施されており、暴れる魚を掴んだ際もしっかりしているのが特徴です。

カラーはブルー/チタン・レッド/チタン・グレー/チタン・ブラック/チタンの4パターンをラインナップ。サイズは210mmですが、重さはブラック/チタンのみ135gで、あとは110gで統一されています。色の違い・重さの違いは価格帯にも反映されているので、購入を検討する際は意識しておきましょう。

アピア(APIA) エクスバンド HD

同社とフィッシュグリップに精通する「スタジオオーシャンマーク」の共同開発で生まれたおすすめのフィッシュグリップ。グリップ力が高く、シーバス用としてはもちろん、青物釣り用フィッシュグリップとしても十分使えるのが特徴です。

また、グリップエンドもしっかりしており、縦持ち・横持ちを問わず、安心して魚が持てるのもポイント。サイズは255mm、重さは176gで、カラーはジェットブラック・ゼータレッド・シャンパンゴールドの3色をラインナップしています。

スタジオコンポジット(studio COMPOSITE) フルカーボンフィッシュグリップ

細身で長くて強いおすすめのフィッシュグリップ。下アゴを挟むアーム部分以外はフルカーボンを採用しており、重さは約110gと比較的軽量でありながら、大暴れする魚もしっかりと掴めるのが特徴です。

一方で、魚の口を必要以上に傷つけないように、アーム部分の先端を丸くしているのもポイント。グリップエンド部分にはカラビナが付いており、携帯性に配慮されているのも魅力です。

フィッシュグリップのおすすめ|コスパ

ウミボウズ(Umibozu) フィッシュグリップ 中型モデル

フィッシュグリップのなかでも価格帯以上の機能を備えたコスパ良好のおすすめアイテム。長さは230mm、重さは120gで、アーム部の幅は42mm、最大開口は27mmが目安です。

本体素材はアルミで、軽くて丈夫でサビにくいのが特徴。グリップ部分はアーチ状になっており、持ちやすいのも魅力です。また、カラビナと安全ロープが付属品として同梱されているのもポイント。使い勝手に優れたおすすめの製品です。

ウミボウズ(Umibozu) フィッシュグリップ 計量器付きモデル

フィッシュグリップのなかでも計量機能付きのおすすめモデル。耐荷重は18㎏で、大型の青物にも十分対応できるのが特徴です。

長さは295mmで、重さは205g。アーム部の幅は43mmで、最大開口は33mmが目安です。本体はアルミを採用しており、サビに強く、頑丈なのもポイント。グリップ部分はラバー仕様で滑りにくいほか、引っ掛かりなく360°回転するので、暴れる魚をうまくいなせるのも魅力です。

スミス(SMITH) イージーフィッシュグリップ22

2段階ロックに対応するおすすめのフィッシュグリップ。グリップの握る回数によって切り替えが可能で、魚によってホールドの強さを変えられるのが特徴です。

見た目はペンチに近く、耐久性も良好。サイズは「22」と「18」の2種類をラインナップしており、前者は215mm、後者は180mmが目安です。

ドレス(DRESS) デリンジャー3.6

指をかけやすいガングリップタイプのフィッシュグリップ。アームの先端部分に突起があり、魚の口に差し込みやすいのが特徴です。

長さは約204mmで、重さは約96g。サイズ感としては大きすぎず小さすぎずで、淡水であればバスやトラウト、海水であればロックフィッシュや中型クラスのシーバスや青物まで対応できます。

ドレス(DRESS) グラスパーグルカ 2.0

アームの開閉が素早くできるガングリップタイプのフィッシュグリップ。アームの先端部分に突起があり、魚の口に差し込みやすいのが特徴です。

また、ロック機能が付いており、掴んだ際に魚が暴れても簡単に外れないのもポイント。魚持ちは横持ち・縦持ちのどちらにも対応できます。

長さは約290mm、重さは約183gが目安。なお、グリップエンドにはリングが通せる穴が空いており、持ち運び用途を考慮したカスタムも可能です。

シーボンズ(SeaBonds) フィッシュグリップ

コスパ重視でフィッシュグリップを選びたい方におすすめのアイテム。タイプとしてはガングリップとストレートグリップの間、いわばショットガンのような形状をしており、縦位置でも横位置でも使いやすいのが魅力です。

長さは23cmで、重さは129g。カラビナやストラップも付いており、身につけての使用も可能です。カラーはレッド・ブルー・パープルの3色。いずれもブラックがメインで、差し色としてそれぞれのカラーが入っています。

ブルーストーム(Bluestorm) フィッシュグリップ BSJ-FG01

オーソドックスなアルミ製のフィッシュグリップ。12kgまで対応する計量機能を備えているのが特徴で、グリップエンドには誤差を調節するためのダイヤルも用意されています。

また、ハンドル部分とフック部分とが回転するのもポイント。魚を掴んで持ち上げた際の引っ掛かりが回避され、アームが外れにくいのも魅力です。

種類としてはストレートタイプで、重さは265g。価格帯としては1万円以下で、機能性やスペックを考慮すれば十分購入候補になります。

なお、本製品は注油がしやすいのも注目すべき点。長く使い続けていきたい方やこまめにメンテナンスしたい方という方にもおすすめのアイテムです。

マルシン漁具 ポップグリップ

指1本でアームの開閉が可能なフィッシュグリップ。グリップ部分の突起を人差し指でグイッと引くとアームが開くのが特徴です。

グリップのエンド部分にストラップが付属しているのもポイント。腕に通して使うと、ランディング時の落下を防げます。

カラーはブラックを基調とした2タイプを用意。どちらもラメが入ったような斑点が施され、一方はレッド、もう一方はブルーを採用しています。

ラパラ(Rapala) フローティングフィッシュグリッパー

メイン素材にプラスチックを採用したフィッシュグリップ。製品名に「フローティング」とある通り、水に浮くアイテムなので、誤って水に落としても沈んでいかないのが特徴です。

また、金属に比べて魚を傷つけにくいのもポイント。なお、ラインナップには長さ150mmの「RFFG6」と、230mmの「RFFG9」の2種類を用意しています。

FEELCAT フィッシュグリップ プラスチック

プラスチック素材のフィッシュグリップのなかでも先端部がやや太めのアイテム。サイズ感としては十分ですが、水面に浮くのが便利な点で、気兼ねなく使えるのが魅力です。

ラインナップは手に収まりやすい160mmのSサイズと、大型魚種にも対応できる245mmのLサイズの2種類。カラーはレッド・ブルー・グリーンの3色を用意しています。

タカミヤ(TAKAMIYA) H.B concept ミニグリップ

小型の洗濯バサミのようなフィッシュグリップ。大きさはW35×D15×H125mmで、ボディには軽量で耐久性に優れた強化繊維プラスチックを採用しています。

湾曲しているレバーのほうを開くと上部のアームが開く製品で、サイズのわりに太めなのもポイント。対象魚としてはライトゲームのメバル、さらには根魚のカサゴやアイナメなども候補です。

第一精工(DAIICHISEIKO) ジョーグリップMC

直接魚に触れずとも魚の下アゴが掴めるおすすめのフィッシュグリップ。ハンドランティングや、いわゆるバス持ちができるアイテムで、手にセットして使用するのが特徴です。

刃の形状はしっかりと掴めるようにしているものの、各先端は丸くしており、魚へのダメージに配慮。なお、魚とグリップしている手が触れないよう、フィンガーガードが付いているのも魅力です。

サイズは127×62×32mmで、重さは77g。カラーはブラック・フォリッジグリーン・ダークアースの3色をラインナップしています。

フィッシュホルダーのおすすめ

シマノ(SHIMANO) ライトフィッシュグリップ CT-981R

トングタイプのフィッシュホルダー。アジやタチウオなどを掴むのに便利なアイテムで、掛けたフックを外す際はもちろん、写真撮影でも使いやすいのが特徴です。

また、使い勝手にも配慮されており、ワンタッチで開閉できる「イージーロック機構」が用意されているのもポイント。それぞれのアームには中央部と各側面の3ラインに刃が入っているので、ホールド感が高いのも魅力です。

シマノ(SHIMANO) フィッシンググリッパー CT-982R

使い勝手に優れたハサミタイプのフィッシュホルダー。片刃がステンレス、もう一方がプラスチック素材を採用しており、しっかりと魚を掴めるのが特徴です。

デザインとしてはキッチンバサミに近く、指を入れる部分が大きいのもポイント。サイズは240mmで、カラーはブラックとライトグレーの2色をラインナップしています。

シマノ(SHIMANO) ライトグリッパー CT-982X

比較的小さな魚もガッチリ掴めるおすすめのフィッシュホルダー。刃の一方は波打ったSUS(ステンレス鋼)ブレード、もう一方は細かい樹脂刃になっており、魚をしっかりとホールドできるのが特徴です。

長さは246mmで、ハンドル部分の形状はストレート。カラーはブラックレッド・ブラックオレンジ・グレーパープル・ブラックブルー・オレンジの5色をラインナップしています。

なお、デフォルトでフィッシュホルダーを収納するホルスターが付属しているのもポイント。身につけるのはもちろん、バッカンなどにセットしやすいのも魅力です。

ダイワ(Daiwa) フィッシュホルダーライト200

親指をしっかり押し当てて挟み込めるトングタイプのフィッシュホルダー。エンド部分にロック機構があり、パーツの押し引きでコントロールできるのが特徴です。

また、がっちりと掴めるよう先端部分の刃もエンド部分の刃も中央を向いているのがポイント。サイズは約220mm、重さは約65gが目安です。

なお、本製品はフィッシュホルダー単体ですが、ラインナップには型番語尾にCが入った「200C」もあり、そちらには専用ケースが付属します。購入を検討する際は意識しておきましょう。

ダイワ(Daiwa) フィッシュホルダー ライトゲーム

名前の通り、ソルトのライトゲームで使うのにおすすめのフィッシュホルダー。細くて小さい魚を掴むのに適しており、魚の下顎を掴むことも、ボディ全体を挟み込むこともできるのが特徴です。

簡易的なロック機能も付いており、使い勝手にも配慮。カラーはオフホワイト・レッドの2色をラインナップしています。軽量かつコンパクトなアイテムなので、使用頻度が高そうなアングラーはぜひ購入を検討してみてください。

ダイワ(Daiwa) フィッシュホルダー220+F

ハサミタイプのフィッシュホルダー。あまり大きい魚は掴めませんが、トゲのある魚やヒレが硬く鋭利な魚、毒を持つ魚、細身でヌルヌルしている魚を掴む際に便利なアイテムです。

刃の素材は耐久性の高いステンレス鋼を採用。さらにフッ素塗装が施されており、サビにくいのもポイントです。いざというときに持ち合わせていると役立つアイテムなので、気になる方はぜひチェックしておきましょう。

ダイワ(Daiwa) フィッシュホルダー240C

ケースとセットで販売されているフィッシュホルダー。魚体が薄いアジなどを掴むのに適したアイテムで、オーソドックスながら使いやすさに配慮されているのが特徴です。

長さは240mmで、重さは98g。カナビラや尻手ロープも付属しているので、取り出しもスムーズに行えます。携帯する際はベルトループに付けたり、フィッシングバッグのサイドに付けたりするのがおすすめです。

ダイワ(Daiwa) フィッシュホルダー V 200

ハサミのような形状のフィッシュホルダー。樹脂ボディを採用することでサビにくいことに加え、フローティング仕様で、万が一水辺に落としても沈まないのが特徴です。

また、開閉に便利なスプリングが採用されているのもポイント。先端部分は魚を掴みやすいようギザギザしており、素手では直接掴めない魚にも対応できます。

ドレス(DRESS) ディノグリップEVO

肉抜きをしたトングタイプのフィッシュホルダー。長さ約246mm・重さは約70gとサイズ感としてはやや大きめで、安心して掴めるのが特徴です。

また、カラーラインナップも豊富で、ブラックやレッド、ブルーなどの定番からライトグリーンやイエロー、ピンクなどの蛍光色まで揃っているのもポイント。凹凸があることでしっかりと魚をホールドできるほか、クリップエンドのパーツをスライドさせることでロックをコントロールできるのも魅力です。

ドレス(DRESS) ディノグリップ ラプター

ギザギザした凹凸が特徴的なハサミタイプのフィッシュホルダー。アジをはじめとした小さい魚やタチウオなどの歯が鋭利な魚、ヒレで手が切れそうな魚をしっかりと掴めるのが特徴です。

開閉ロックの切り替えはグリップエンドのアームの引っ掛かりで対応。未使用時にロックをかけておけばスリムかつ安全に持ち運びができます。

第一精工(DAIICHISEIKO) ワニグリップMC

長さ260mm・重さ130gのトング型フィッシュホルダー。カラーはブラック・フォリッジグリーン・ダークアースの3色で、いずれも落ち着いた色合いを採用しています。

なお、本製品はオリジナルモデルですが、ひと回り小さい「ワニグリップミニMC」も用意。こちらは210mm・重さ80gで、よりコンパクトに仕上がっています。

第一精工(DAIICHISEIKO) ガーグリップMCカスタム

長さ235mm・重さ120gのハサミ型フィッシュホルダー。カラーはブラック・フォリッジグリーン・ダークアースの3色をラインナップしており、いずれもミリタリーテイストに仕上がっているのが特徴です。

また、本製品はケース(ホルスター)が付属しているのもポイント。デフォルトの状態でバッグやバッカン、ベストに付けられるのも魅力です。

なお、さらに小さい「ガーグリップナノMC」もラインナップされていますが、こちらは魚体を挟むモノではなく、魚の口を掴むタイプ。いずれも小さい魚に使用するアイテムなので、購入を検討する際は用途を確認しておきましょう。

がまかつ(Gamakatsu) 宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127

先端と根元で刃のギザギザ具合が異なるフィッシュホルダー。先端は小さく細かく、根元は大きく粗くすることで、アジであれば小さな豆アジから比較的大きめの尺アジまで掴めるのが特徴です。

刃の素材はステンレスで、ボディはアルミを採用。なお、グリップ部分の外側にはラバーが付いています。サイズは220mmで、重さは122g。フィッシュホルダーとしてはやや価格帯が高めですが、その分機能性や利便性の高いおすすめのアイテムです。

ラパラ(Rapala) R- グリッパー

魚の体を掴む部分はもちろん、グリップ部分にも十分な長さが確保されたフィッシュホルダー。サイズは約24cm、重さは約90gで、小さいアジはもちろん、細長いタチウオにもしっかりと対応できるのが特徴です。

素材は高強度かつ軽量で、サビない繊維強化プラスチック(グラスファイバー含有率50%)を採用。カラーはブラック・モスグリーン・レッドの3色をラインナップしています。

ゴールデンミーン(Golden Mean) GMキャプチャーシザース

ペンチやプライヤーに形状が似ているおすすめのフィッシュホルダー。刃の部分はもちろん、グリップ部分も十分な太さがあり、しっかり握れてガチっと魚の体を掴めるのが特徴です。

サイズは247mmで、重さは140g。グリップエンドにはオリジナルのカラビナと接続リング付きのスパイラルロープが用意されており、使い勝手や持ち歩きに配慮されているのも魅力です。

マルシン漁具 ハンディー魚つかみ

価格重視でフィッシュホルダーを選びたい方におすすめのアイテム。簡易的ではありますが、価格帯が安価なので手軽に購入できるのが魅力です。

本製品はストッパー付きで、開きっぱなしにならないのもポイント。カラーはブラックとイエローの2色をラインナップしています。「小物釣りをしたいけど魚はなるべく触りたくない」という方はぜひチェックしておきましょう。

タカミヤ(TAKAMIYA) H.B concept お魚ばさみ

挟む部分が長いおすすめのフィッシュホルダー。形状としては布を切るハサミに近く、小さな魚はもちろん、軟体のイカやタコを掴む際にもおすすめです。

サイズは約250×80×16mm。価格帯としては安めで、気兼ねなく購入できるのも魅力です。なお、ケースは付属していないので、衛生面を気にする方は別途用意するようにしましょう。

フィッシュグリップの売れ筋ランキングをチェック

フィッシュグリップのランキングをチェックしたい方はこちら。

番外編:フィッシュグリップホルダーがあるともっと便利

By: shimano.com

魚の口を掴む「フィッシュグリップ」にせよ、魚の体を挟む「フィッシュホルダー」にせよ、使用時に重要なのはいざというときにサッと取り出せること。よって、どちらの場合も携帯性と収納性を兼ね備えたケースやホルダーがあると便利です。

使い勝手のポイントは釣りの邪魔にならず、それでいて手が届く場所に置けること。長く使い続けていくことを考えると、サビに配慮する、臭いなどの衛生面をケアすることも意識しておく必要があります。

タイプとしては、直接ケースに仕舞い込む、テープなどで固定する、Dカンやカラビナなどに引っ掛けるアイテムが代表的。使用頻度が高ければ裸に近い状態で携帯できるモノ、使用頻度が低ければ魚と直接触れる部分をカバーできるモノがおすすめです。

なお、製品によっては事前にホルダーやケースが付属している場合もあります。必要だと思う方は別途フィッシュグリップホルダーの購入を検討しておきましょう。

番外編:フィッシュグリップホルダーのおすすめ

シマノ(SHIMANO) フィッシュグリップホルダー BP-002W

上段にDカン、下段にベルクロベルトが用意されたフィッシュグリップホルダー。裏面にも縦・横それぞれに固定する用のベルトが用意されており、ベストやバッグに取り付けやすいのが特徴です。

サイズは2×6×18cmで、カラーはブラック・グレー・サンドベージュの3色をラインナップ。オカッパリ・ボートを問わず、幅広いアングラーにおすすめです。

アピア(APIA) アピアフィッシュグリップホルダー

ナイロン生地のなかでも擦れに強い「コーデュラバリスティック」を採用したフィッシュグリップホルダー。アームを含んだフック部分をすっぽりと収めるタイプの製品で、ストレート形状はもちろん、ガングリップのフィッシュグリップにも対応できます。

なお、ラインナップは3種類。オレンジの同社ロゴが入った「ブラック」、同社のロゴを黒くして目立ちにくくした「ブラック×ブラック」、同社のロゴが入っていない「ノーネーム」が用意されています。

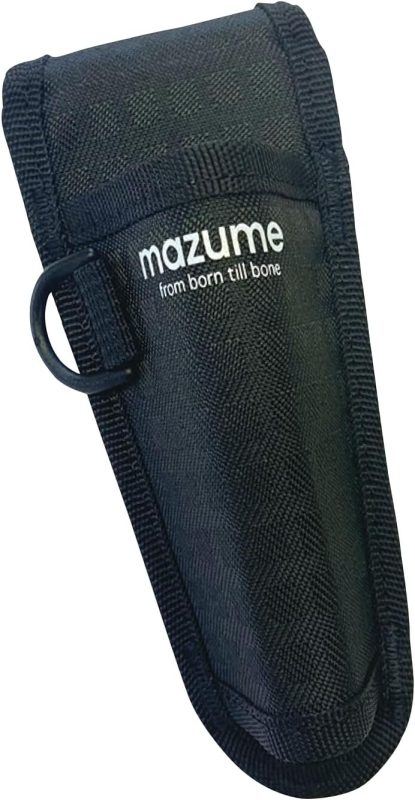

マズメ(mazume) マズメ フィッシュグリップホルダーI 腰ベルト取り付けタイプ

腰のベルトにベルクロで括り付けるフィッシュグリップホルダー。サイドにDカンが用意されており、カラビナやスパイラルコードの取り付けにも配慮されているのが特徴です。

本製品は先端部分に穴が空いているタイプで、アーム部分の突き抜けが可能。ラインナップはブラック・ネイビー・レッド・カモ・ブラックカスリの5種類を用意しています。

ブルーストーム(Bluestorm) フィッシュグリップホルダー BSJ-FGH1

ウェーディング時におすすめのフィッシュグリップホルダー。トップに引っ掛ける用のフック、その次にフィッシュグリップを取り付けるカラビナ、最後に固定用のゴムが用意されており、肩口や胸元にセットしても安定感があるのが特徴です。

裏面には縦・横それぞれに固定する用のベルトが用意されており、ベストやバッグへの取り付けも可能。カラーはオフショアブルーとブラックの2色をラインナップしています。

フィッシュグリップを購入する際に悩ましいのが必要性と予算との兼ね合い。ピンからキリまであり、どれほどお金をかければよいのかわかりにくいものです。ポイントは使用頻度。高価格帯の製品は耐久性が高さ、劣化のしにくさがあり、長く快適に使い続けられる場合がほとんどです。検討する際はぜひ意識しておきましょう。