ハードプラグのなかでもタフコンディション時に効果を発揮する「フラットサイドクランク」。通常のクランクベイトほど動きに派手さはないものの、シャッドよりも弱くはなく、サーチ能力の高さと手返しのよさを兼ね備えており、出しどころさえわかっていれば強い武器になります。

そこで今回はフラットサイドクランクのおすすめモデルをご紹介。大手メーカーのルアーはもちろん、知る人ぞ知るハンドメイドクランクもピックアップしたので、購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

フラットサイドクランクとは?

By: amazon.co.jp

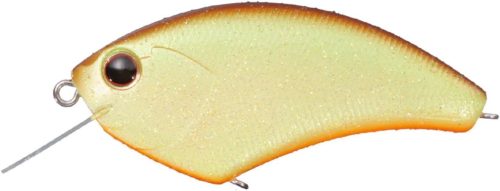

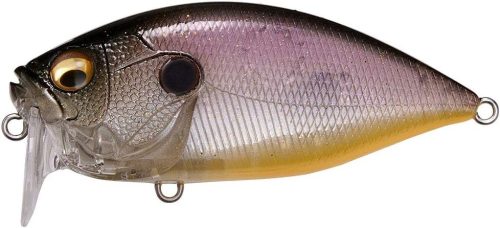

「フラットサイドクランク」とは、体高のある扁平ボディを採用したクランクベイト。動きとしてはヒラヒラ、パタパタとナチュラルに泳ぐのが特徴です。

また、ラインドタイプのクランクベイトと比べてフラットサイドクランクは形状がシャープ。浮力が抑えられているのでカバー回避能力はそれほどではありませんが、その分動きに派手さはあまりなく、アクションも控えめです。

このバランスはプレッシャーのかかった警戒心の強い魚に対して効果的。通常のクランクベイトでは動きが強すぎるときや、スピナーベイトではフラッシングのアピール力が強いときなどに使えるのがフラットサイドクランクです。

フラットサイドクランクの使い方

By: megabass.co.jp

フラットサイドの使い方はただ巻きが基本。投げる場所としては根がかりが多発するエリア以外で、フラットやブレイク、オダなどが沈むショアライン、岩などがあるハードボトムのほか、立ち木や杭、橋脚など縦ストラクチャーにタイトに付いている魚を狙うのも効果的です。

喰わせを意識してゆっくりと巻くのもアリですが、ある程度スピードを意識して巻くとよりアクションが生き生きとしてバイトを誘発できます。それぞれのルアーに合った巻きスピードを見つけることを意識しましょう。

フラットサイドクランクの選び方

ボディの素材で選ぶ

クランクベイトの素材には主に「プラスチック」と木材の「バルサ」の2種類が使われます。プラスチックは成形しやすく量産できるのが特徴。内部構造も加工しやすいため重心固定、重心移動、ラトルを入れるなど、さまざまなタイプを作れます。

一方、ウッド素材は内部にウエイトが入りながらも、浮力が高いのがポイント。ルアーのサイズがコンパクトであっても動きがキビキビとしており、大きな魚も引き込めます。

潜行深度で選ぶ

By: megabass.co.jp

フラットサイドクランクに限らず、クランクベイトの多くはある程度潜行深度が決まっています。ほとんどの場合、メーカーホームページなどに記載されているので、購入する際はあらかじめ確認しておきましょう。

なお、クランクベイトに限らず、ルアーはラインの太さで潜行深度が変わるので、その点も注意が必要です。細ければ細いほどラインの抵抗によってルアーの浮上が抑えられるため、細いラインであればより深く潜ります。

リップの形状で選ぶ

By: daiwa.com

フラットサイドクランクに限らず、クランクベイトのリップの形状は大きく分けて3つ。楕円形の「ラウンドリップ」、角が立った「スクエアリップ」、角が取れた「コフィンリップ」があります。

ラウンドリップはタイトにトレースできるのが特徴。スクエアリップは水の抵抗を受けやすく巻き抵抗が大きいですが、尖っている部分があるため障害物に当たったときに弾いて回避できます。コフィンリップはラウンドのスクエアの中間的な立ち位置です。

リップの厚さで選ぶ

フラットサイドクランクのリップには、厚めのプラスチックを採用したタイプと薄い基板を採用したタイプがあります。

厚めのリップはボディと一体成形ができるので、耐久性が高いのがポイント。基板リップは後付けですが、素材自体が薄いので動きにキレが出ます。

カラーで選ぶ

By: amazon.co.jp

クランクベイトのカラーはナチュラル系からアピール系までさまざま。クリアウォーターであればナチュラル系、マッディーウォーターであればアピール系など、セオリーはいくつかありますが、迷った際は捕食しているエサを意識するのが重要です。特にフラットサイドクランクはタフコンディションの低水温期に強いルアーとされていますが、晩秋、冬、春先で捕食しているベイトは変わるので、選ぶ際はそこを意識しておきましょう。

例えば極寒期のクリアウォーターであればご当地のベイトフィッシュカラーを基準とするのがおすすめ。一方、春先のマッディーウォーターであれば冬眠明けのザリガニをイミテートできるクローカラーが効果的を発揮します。ぜひ購入する際は検討しておきましょう。

フラットサイドクランクのおすすめ

オーエスピー(O.S.P) HPFクランク スペック2

シャローレンジを攻略する際におすすめのフラットサイドクランク。見切られにくいナチュラルなアクションが持ち味で、タフコンディションの魚にも口を使わせることができます。

サイズは63mm、重さは8.9g。フックはフロント・リアともに#6で、潜行深度は1〜2mが目安です。なお、製品ラインナップとして重心移動のオリジナルモデルと固定重心の「スペック2」が用意されているのもポイント。前者は飛距離重視、後者はアクションの安定性で選びたい方におすすめです。

エバーグリーン(EVERGREEN) コンバットクランク TC-60

水面直下を引けるサブサーフェイスタイプのフラットサイドクランク。立ち位置としてはトップウォーターとシャロークランクの間で、引き波を出してアピールできるのが特徴です。

サイズは6cm、重さは18.5g。フックはフロント・リアともに#4で、潜行深度は水面直下から0.1mが目安です。

内部にはタングステン素材のウエイトボールが仕込まれており、ハイサウンドを発するのもポイント。コンパクトボディながら自重も十分あるので、ロングキャストがしっかりとできるのも魅力です。

エバーグリーン(EVERGREEN) フラットフォース

水温低下などのタフコンディション時に威力を発揮するおすすめのフラットサイドクランク。より体高のあるボディによって高い明滅効果が期待できる一方、リトリーブ時に倒れ込みすぎないようバランスに配慮しているのが特徴です。

サイズは6.2cm、重さは11.5g。フックはフロント・リアともに#6で、潜行深度は1.2〜1.5mが目安です。

基板リップを採用しており、アクションにキレがあるのもポイント。プラスチック成形ながらウッド素材に近い仕上がりで、水絡みがよいのも魅力です。

ノリーズ(NORIES) マルノミフラット60

やや体高のあるおすすめのフラットサイドクランク。強すぎないアクションが持ち味で、低活性時やタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下でもなんとかバイトに持ち込めるのが特徴です。

また、フラットサイドクランクの水中ドックウォークとして知られる「シェイキー」がしやすいのもポイント。左右に一定のリズムでテケテケと動かすことによって、もんどり打つようなバイトが得られるのも魅力です。

サイズは60m、重さは10.7gで、潜行深度は1.8mが目安。なお、ボディの素材はボーンホワイト系のABSとクリア系のABSの2種類があり、カラーに合わせて変えているのも注目すべき点です。

イチカワフィッシング(ICHIKAWA FISHING) RCフラットシャッド 45MD

アメリカ・バスプロ業界のレジャンドとして知られるリック・クラン氏が監修したおすすめのフラットサイドクランク。明滅効果が高く、濁りの中でも魚に見つかりやすいのが特徴です。

フックは同社のトレブルフック「RC カマキリ」がデフォルトで装着。フロントは#6、リアが#4で、後ろのフックが大きめになっており、より尾っぽを振るようにしているのも魅力です。

本製品はシリーズラインナップのなかで小さめの「45MD」。サイズは45mm(1.77in)、重さは5.9g(3/16oz)で、潜行深度は1.5~2.1m(5~7ft)が目安です。

なお、ひと回り大きい「65MD」、同型でより潜る「65DD」も注目すべきアイテム。「45MD」と「65MD」とスクエアリップですが、「65DD」はサイドの角が取れたコフィンリップを採用しているので、気になる方はスペックも含め、しっかりとチェックしておきましょう。

ペイフォワード(Pay Forward) コヒラ

やや楕円形の基板リップを採用したおすすめのフラットサイドクランク。サイズは53mm、重さは約6.4gで、フックはフロント・リアともにイチカワフィッシングの「カマキリトレブル84S」の#8が付きます。

潜行深度は0.5〜1mや目安。タイプとしては一定のレンジをキープしやすいスローフローティング仕様、動きとしてはロールが主体で、喰わせ能力に長けているのも魅力です。

ニシネルアーワークス(NISHINE LURE WORKS) チッパワ RB

気持ちよく続けられることに重点を置いたおすすめのフラットサイドクランク。ウエイト設定や引き抵抗のバランスに配慮しており、バイトチャンスを多く作れるのが特徴です。

タイプとしてはシャロークランクで、同ジャンルのなかではややファットなボディを採用。ラウンドタイプの基板リップが備わっており、ストラクチャーの間をすり抜けるようにかわせるのがポイントです。

シリーズラインナップとしてはオリジナルのベーシックモデルとスローフローティングの2種類。前者は62mm・15g・潜行深度1.5〜1.6m、後者は62mm・16.5g・潜行深度は1.8mまでが目安です。

ミブロ(mibro) チーター

ストレスなくキャストできるおすすめのフラットサイドクランク。固定重心仕様のサイレントタイプながら、空気抵抗に配慮した回転しにくいデザインを採用しており、よく飛ぶのが特徴です。

サイズは55m、重さは9.6gで、潜行深度は1.2mが目安。巻き抵抗は軽めながら、アクションはウッドクランク並のハイピッチアクションで、しっかりと動くのも魅力です。

ダイワ(Daiwa) ふく平

扇形の基板リップを採用したおすすめのフラットサイドクランク。動きのキレがよく、短い距離でもネチネチ・パタパタ・ヒラヒラとアクションできるのが特徴です。

サイズは55mm、重さは9.5gで、潜行深度は1.5mが目安。フックはフロント・リアともに#6が付いています。

また、カラーはベタ塗りのノーマルカラーのほか、反射板を採用した「Rカラー」や骨を入れた「BNカラー」も用意。よりフラッシングや明滅を強調したい方は意識的に選ぶようにしましょう。

テンフィートアンダー(TEN FEET UNDER) ワラミー ワイドルモア

浮力の高いバルサ素材を採用したおすすめのフラットサイドクランク。スクエアの基板リップを採用しており、大きめのウォブル&ロールアクションで存在感を示せるのが特徴です。

長さは56mmで、重さは11g。タイプとしてはシャローレンジをカバーするモデルで、潜行深度は0.5~1.5mが目安です。

なお、同シリーズにはコフィン仕様の基板リップを採用した「ワラミー ワイドル」も用意。潜行深度は0.5~1.2mと若干浅めで、長さは56mmと共通ですが、重さは10gとウエイトにも違いがあります。比較・検討する際は意識しておきましょう。

メガバス(Megabass) フラップスラップ

シャッドシェイプ寄りのデザインを採用したおすすめのフラットサイドクランク。体高はそれほどなく、レングスは77mmと長めで、ベイトフィッシュライクな動きで誘うのが特徴です。

重さは3/8ozで、潜行深度は1.6mや目安。フックはフロント・リアともに#6が付きますが、いずれもアウトバーブの「カツアゲフック」を採用しています。

内部構造は低重心化を図った固定ウエイト。やや細身のフォルムでありながらしっかりと水をかき回すのもポイントです。

なお、別シリーズには重心移動システムを採用した「フラップスラップ LBO」も用意。より遠投性を重視したい方はこちらがおすすめです。

メガバス(Megabass) オーバーレブクランク

水面直下を引くサブサーフェイス系のフラットサイドクランク。長さは70mm、重さは5/8ozと大きめで、ハイカロリーなベイトを追いかけている魚に効果を発揮します。

内部にはキャスタビリティとアクションの質に配慮した「ジャイロバランシングLBOシステム」を採用。スローリトリーブでもしっかりと明滅するほか、バイトを誘う波動を出して周囲の魚を引き込めるのも魅力です。

メガバス(Megabass) ソニックサイド

同社のアメリカプロスタッフからの要望により誕生したおすすめのフラットサイドクランク。十分なサイズ感があるほか、厚みと体高のある扁平ボディを採用しており、ビッグフィッシュをもしっかりと仕留められるのが特徴です。

スクエアタイプの基板リップが備わっており、アクションのキレも良好。サイズは67mm、重さは1/2oz、フックはフロント・リアともに#4で、潜行深度は2mが目安です。

メガバス(Megabass) BIG-M 4.0

ショートリップを採用したビッグサイズのフラットサイドクランク。明滅効果が高く、ローリングアクションで魚にアピールできるのが特徴です。

長さは126mm、重さは2ozで、水深3.5m前後のラインを軽快に引けるのもおすすめポイント。本シリーズは琵琶湖ガイドとして有名な佐藤信治氏が監修しており、ビッグバスの実績も十分です。

メガバス(Megabass) BIG-M 7.5

ロングリップとビッグボディを採用したフラットサイドクランク。最大潜行は7.5mに達するほどのディープダイバーありながら引き抵抗の軽減を図っており、きっちりと巻けるのが特徴です。

切れ味鋭いローリングアクションを求めるべく、扁平寄りのボディと低重心化にこだわっているのもおすすめポイント。サイズは114mm、重さは2-1/8ozで、フックはフロント・リアともに#1が付きます。

ストライクキング(Strike King) KVD 1.5 フラットサイドクランクベイト

アメリカで人気のシャロークランク「KVD 1.5」のフラットサイドタイプ。実績の高いスクエアビルクランクベイトのリップとは異なる、長めのラウンドリップを採用しているのが特徴です。

潜行深度は8ft(約2.4m)が目安で、タイプとしてはミッドクランクに位置付けられるのもポイント。重さは3/8ozで、仕様としてはノンラトルです。

ボーマー(BOMBER) フラットA BMBO2FA

アメリカの老舗メーカー「ボーマー」のフラットサイドクランク。比較的クリアウォーターのフィールド、さらには低水温期のシーズンに効果を発揮するルアーとして知られており、タフコンディションでも口を使わせることができるのが特徴です。

本製品の「BMBO2FA」はシャロークランクで、潜行深度は3〜5ft。メートル換算すると0.9〜1.5m前後が目安です。なお、別ラインナップには「ディープフラットA BMBO2DFA」もあり、潜行深度は4〜8ft。メートル換算すると1.2〜2.4mをカバーします。

ストーム(STORM) 五目クランク

小型のフラットサイドクランク。コンパクト形状ながら体高があるほか、内蔵されているラトルによってサウンドアピールできるのが特徴です。

また、重心移動システムを採用しており、サイズのわりに飛距離がでるのもポイント。レングスは38mm、ウエイトは5g、潜行深度は1.5m程度で、タックルはスピニングかベイトフィネスを用意するのがおすすめです。

タフコンデイションや水温低下による厳しい状況ではシャッドに手を伸ばしたり、ライトリグを用いたワームの釣りで粘ったりと、スローな展開になりがちですが、フラットサイドクランクも有効。サーチ能力の高さと手返しのよさはクランクベイトならではの部分なので、使ったことがない方はぜひ試してみてください。