包丁を研ぐ際の最終工程で使用される仕上げ砥石。刃先を細かく整え、鋭く仕上げられるため、よりよい切れ味を追求する方にとって欠かせないアイテムです。仕上げ砥石は家庭用から本格派までラインナップが豊富で、用途に合うモノを選べます。

今回は、おすすめの仕上げ砥石をピックアップ。選び方のポイントも詳しく解説するので、仕上げ砥石の購入を検討している方は参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

砥石とは?

By: kai-group.com

砥石とは、包丁などの刃物類を研磨するための道具です。使っているうちに刃物の切れ味が落ちたり、刃こぼれしてしまったりしても、砥石を用いて表面を研ぎ直すことで鋭い切れ味を取り戻せます。1本の包丁を長く使い続けたい方におすすめです。

砥石には「人工砥石」と「天然砥石」の2種類があるほか、表面の粒度の細かさによって「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」の3種類に分類されます。また、硬さやサイズのバリエーションも豊富。用途や好みに応じて幅広い選択肢から選べます。

仕上げ砥石の役割

By: amazon.co.jp

仕上げ砥石には、中砥石で研いだ刃をさらに滑らかにし、仕上がりをワンランク上げるという役割があります。また、仕上げ砥石を使うと刃先の耐久性向上につながり、包丁の寿命を延ばせる点も大きなメリットです。

仕上げ砥石のなかには、さらに粒度が細かい「超仕上げ砥石」もあります。刃先に繊細な仕上げを行うと、とくに切り口の見映えをよくできるのが特徴。まるで鏡面のように滑らかに仕上げられます。

なお、仕上げ砥石を刃こぼれした包丁などにそのまま使用すると、刃が正しく付かないので注意しましょう。仕上げ砥石はあくまで包丁を研ぐ最終工程に用いる砥石と理解し、荒砥石や中砥石などシーンに応じて砥石の種類を使い分けることが重要です。

砥石の種類

人工砥石

By: amazon.co.jp

人工砥石とは、砥粒と呼ばれる研磨材を結合剤で焼き入れ成形した砥石を指します。包丁研ぎに用いられる砥石のほとんどは人工砥石。工業的に製造されており、安定した品質と使い勝手のよさを兼ね備えているのがポイントです。

粒度の細かさが明確に表示されているのに加え、幅広い研ぎ方に対応できるよう豊富なバリエーションが揃っている点も魅力。仕上げ砥石も手頃な価格で購入できる製品が多数あるので、砥石初心者の方にもおすすめです。

人工砥石の砥粒の代表的な種類としては、炭化ケイ素系やアルミナ系が挙げられます。粒子の形状や硬さの違いにより、砥石の性能が変化するのも特徴です。

天然砥石

天然砥石とは、天然の石材を加工して作られた砥石を指します。長い年月をかけて自然に形成された鉱物層から採掘されているのが特徴。人工砥石とは異なり、ひとつとして同じ個体がないのがポイントです。

天然砥石は砥粒が丸みを帯びており、人工砥石よりも滑らかで、繊細な研ぎ味が得られます。研磨力が控えめなので研ぎに時間を要する反面、刃先を鋭利に美しく仕上げられるのが魅力。切れ味や刃持ちがよく、プロ仕様の砥石として親しまれています。

天然砥石の流通量は年々減少し、とくに状態のよいブランド品は希少価値が高く、10万円以上の価格で取引されることも珍しくありません。仕上げ砥石では、京都府の「合砥」が有名です。

なお、採掘場所がわずかに違うだけで品質に差が出るため、リーズナブルな価格の製品も多く展開されています。初心者の方は、安い天然砥石から試してみるのがおすすめです。

仕上げ砥石の選び方

番手で選ぶ

By: rakuten.co.jp

砥石の番手とは、表面の粒度の細かさを表す数字のことです。「#」の後に続く数字が番手で、数字が小さいほど粒度が荒く、大きいほど粒度が細かいことを示しています。番手によって研磨力や仕上がりが異なるので、意味をよく理解しておきましょう。

欠けた刃の修繕や刃形状の修正に使用する荒砥石の場合、番手は#200~400程度。一般的な研ぎ直しや日常のメンテナンスに使いやすい中砥石であれば、番手は#800~2000程度が目安です。

中砥石で研いだ後、さらに滑らかにするために使う仕上げ砥石の場合、番手は#3000~4000程度とより細かな粒度に。鏡面仕上げなど、一層繊細な仕上がりを求める方には、番手が#6000以上の超仕上げ砥石がおすすめです。

砥石選びにおいて、番手はとくに重要なポイント。間違いがないよう、用途に合う番手の製品を選んでみてください。

製造方法で選ぶ

焼結タイプ

By: amazon.co.jp

焼結タイプの砥石とは、主にダイヤモンド粒子と結合剤を高温・高圧で焼き固めた種類を指します。層を厚く作れるため表面が減っても新しい砥粒が現れ、安定した研磨力を維持できるのが特徴です。番手は荒砥石から仕上げ砥石まで、幅広い種類が揃っています。

電着タイプに比べて研磨力は比較的穏やかですが、連続で使用しても砥石の変形や摩耗が少なく、高い平面精度が持続。仕上げ砥石なら、とくに和包丁で重要とされる裏面を平らに保つ工程「裏押し」にも適しています。

しかし、焼結タイプは製造コストがかかりやすく、高価なモノが多い点は留意しておきましょう。また、目詰まりが起こり面直しが必要になることもあります。

電着タイプ

電着タイプの砥石とは、土台となる金属の表面に、ダイヤモンド粒子をメッキ加工で付着させた種類を指します。優れた研磨力に加え、比較的容易に製造できることから、リーズナブルな価格で購入しやすいのも大きなメリットです。

焼結タイプとは異なり層が薄く、研ぎ続けるとメッキが摩耗しやすい点は留意しておきましょう。ある程度使用して研げなくなった場合は基本的に買い替えなければならないので、ランニングコストを重視する際も注意が必要です。

電着タイプの砥石は、番手の高い製品が限られています。仕上げ砥石としてはあまり適していないものの、素早く刃先を整えられるのがポイント。セラミックのような、硬めの素材を用いた包丁を研ぐ際にもおすすめです。

包丁の素材に適した硬さを選ぶ

ステンレス

ステンレス製の包丁には、やわらかめの仕上げ砥石が適しています。ステンレスは硬度がやや低く、粘りが強い性質を持っており、研ぐ際に刃が砥石の表面を滑りやすいのが特徴。硬い砥石ではとくに滑りやすく、研ぎに時間がかかってしまいます。

やわらかめの仕上げ砥石の場合、硬い砥石に比べて刃が密着しやすいので、均一でムラのない研ぎが可能です。また、研ぎ汁が出やすく、滑りを抑えながら効率的に研げます。刃の当たりを確認しながら研げるため、初心者の方にもおすすめです。

鋼

By: rakuten.co.jp

鋼は和包丁を代表する素材で、ステンレス製の包丁に比べて硬度が高いのが特徴です。基本的に硬めの仕上げ砥石と好相性ですが、初心者や研ぎに慣れていない方であれば、やわらかめの砥石でも問題なく対応できます。

鋼は包丁のなかでは研ぎやすく、比較的簡単にメンテナンスできるのがポイント。しかし、硬いために砥石の表面が削れやすいという側面もあります。とくにやわらかめの仕上げ砥石を使用する場合は砥石の消耗が早く、こまめな面直しが必要になる点は留意しておきましょう。

セラミック

By: rakuten.co.jp

セラミック製の包丁は非常に硬度が高いので、一般的な砥石では研ぎ直しができません。研ぎ直したい場合は、専門業者に依頼するか、ダイヤモンド砥石を使用する必要があります。

優れた硬度を持つダイヤモンド砥石なら、セラミックの刃先の硬度に負けずに研ぐことが可能。切れ味を回復させる程度であれば、自宅でもメンテナンスできます。

しかし、刃欠けや刃こぼれの修正などを行う際は要注意。ダイヤモンド砥石でも修正に手間がかかるため、専門業者やメーカーなどへ修正を依頼するのがおすすめです。

仕上げ砥石のおすすめ

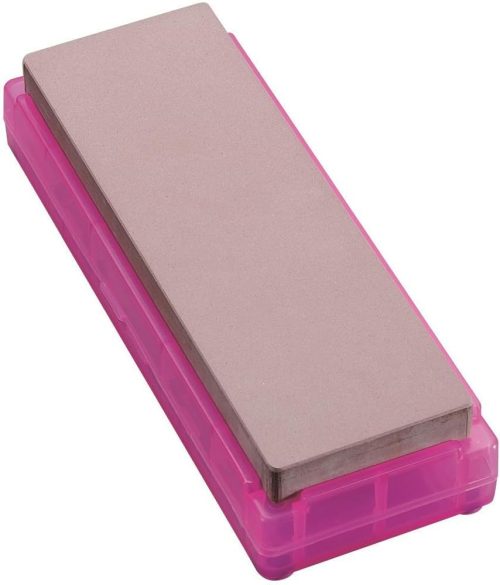

貝印 関孫六 仕上げ砥石 #4000 AP0332

国内の家庭用包丁で高いシェアを誇る「関孫六」ブランドの仕上げ砥石です。中砥石で研いだ後の刃をより滑らかに仕上げ、繊細な刃付けによりワンランク上の切れ味を実現。高価格帯の包丁をしっかりとメンテナンスできるのが特徴です。

準備・研ぎ・収納のすべての工程で活用できる専用ケース付きで、研ぐ前に砥石を水に浸す容器になるほか、そのまま研ぎ台としても使用可能。裏面には滑り止めがあるので安定性に優れており、初心者の方でも扱いやすいのがおすすめのポイントです。

番手は#4000で、より細かく仕上げられる#8000の超仕上げ砥石もラインナップ。ほかにも、荒砥石や中砥石、#1000と#4000の両面使いができるコンビ砥石(両面砥石)なども販売されています。

シャプトン(SHAPTON) 刃の黒幕 エンジ 仕上砥 #5000 K0704

刃の食いつきがよく、優れた研磨力を備えた仕上げ砥石です。一般的な仕上げ砥石のようにつるっとした感触がなく、スムーズに研ぎ進められるのがメリット。新開発の複合剤を加えることで、天然砥石のような研ぎ味を実現しています。

長時間水に浸す必要がなく、すぐに研ぎ始められるのが特徴。また、水の代わりに油を用いて研磨するオイルストーンとしても活躍します。硬めなので砥面が変形しにくく、頻繁に面直しを行う必要がない点も魅力です。

付属の収納ケースは砥ぎ台としても使用可能。滑り止め効果のあるウレタンゴム付きで、安定して研げるのもおすすめのポイントです。

本製品は、番手ごとに色分けされた砥石として有名な「刃の黒幕」シリーズに属します。#120の荒砥石から#30000の鏡面仕上げ用砥石まで、全10種類の砥石がそれぞれ異なるカラーで用意されているため、気になる方はあわせてチェックしてみてください。

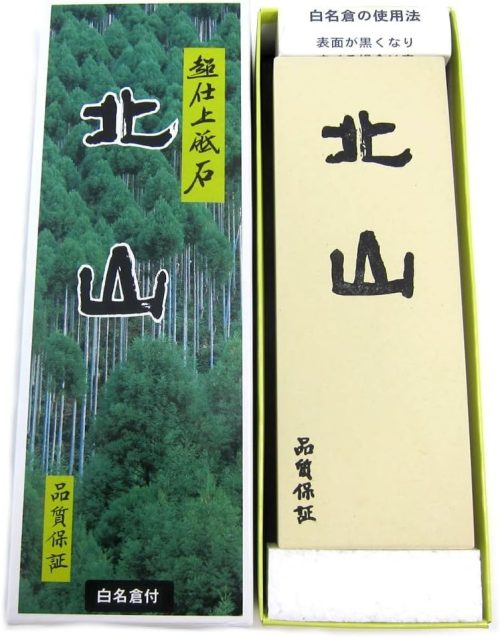

大谷砥石 超仕上げ砥石 北山 #8000 木製台付き

高純度アルミナ配合の超微粒子研磨材を使用した超仕上げ砥石です。素材を200℃前後の低温で焼き固めるレジノイド製法で作られており、研ぐ前に水に浸す必要がないほか、きめ細かな刃付けが可能。また、木製の研ぎ台付きなので、使用時の安定性に優れています。

砥石の研磨力を回復させる小型の砥石「白名倉」が付属しているのもおすすめのポイント。研ぎの途中で砥石の表面が黒ずみ、滑りが気になった場合は、白名倉を用いて砥石の表面を軽く研磨することで簡単に修正できます。

大谷砥石の仕上げ砥石は本製品の「北山」のほか、刃当たりがやわらかい「嵐山」と、天然仕上研ぎ材を配合した「男山」もラインナップ。好みの研ぎ味の製品を選べます。

ALTSTONE 深 FUKAMI 仕上げ砥石 #3000

滑らかで粘りの強い、国産高級粘土を採用した仕上げ砥石です。砥泥で研ぐ砥石で、刃を傷めにくいのがポイント。ステンレス製の包丁をはじめ、硬度が高い鋼製の包丁もスムーズに研げます。

多量の研磨材を微粒子の結合剤で焼き固めて作られており、研磨材の力がしっかり発揮されているのが特徴。研削力に優れ、軽く研ぐだけで包丁の切れ味を効果的に蘇らせます。

研ぎ汁出しに加え、砥石の目詰まり解消にも役立つ名倉砥石が付属。滑り止めマットと研ぎ方の説明書がセットになっているため、初心者の方にもおすすめです。

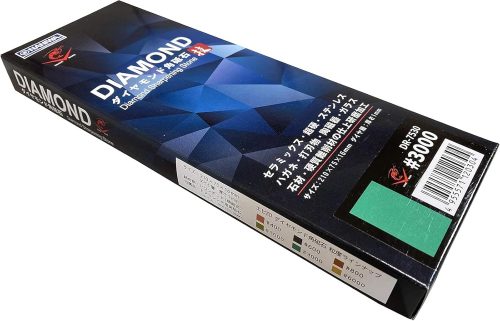

ナニワ研磨工業(NANIWA) エビ印 ダイヤモンド角砥石 仕上げ砥石 #3000 DR-7530

セラミック製の包丁をはじめとした、硬度の高い素材の研磨加工に使用できる仕上げ砥石です。打刃物や陶磁器、ガラス・石材といった素材も美しく仕上げられるのが特徴。焼結タイプのダイヤモンド砥石で、優れた耐久性を備えています。

番手は#3000。砥石の目詰まりを解消する、小型のドレッシング砥石が付属します。手軽にメンテナンスを行える点もおすすめです。

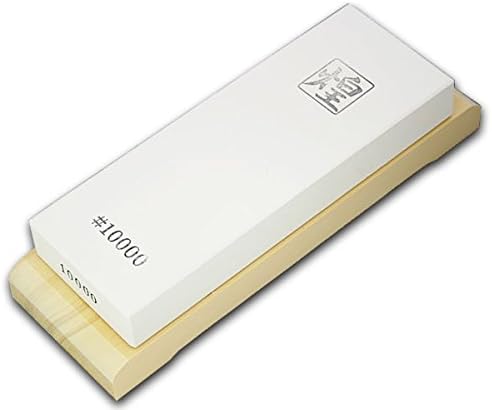

堺一文字光秀 特撰砥石 煌シリーズ 仕上げ砥石 #10000

包丁に霞がかったような美しい模様を生み出す仕上げ砥石です。番手は#10000と非常に粒子が細かく、光沢感のある鏡面仕上げも可能。見た目の美しさだけでなく、「料理に感性を宿す」ともいわれる本格的な切れ味も引き出せる点が魅力です。

レジノイド製法を採用しており、フェノールや合成樹脂を200℃前後の低温で焼き固めて作られているのが特徴。やわらかめの砥石なので研ぎの際に刃が密着しやすく、きめ細かな刃付けができるため、繊細な仕上がりを追求したい方におすすめです。

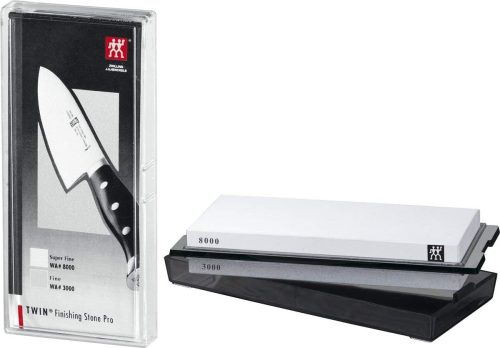

ツヴィリング(Zwilling) フィニッシングストンプロ 仕上げ砥石 32505-300

1731年にドイツ・ゾーリンゲンで創業された老舗刃物メーカーが手がける仕上げ砥石です。本製品は両面砥石で、繊細な切れ味を生み出す#3000の仕上げ砥石と、鏡面仕上げができる#8000の光沢仕上げ砥石の2種類を使い分けられます。

一般的な家庭用包丁のほか、硬度の高い包丁にも対応。少量の水をかけるだけですぐに使用でき、水に浸す手間がかからない点もおすすめです。付属の収納ケースは研ぎ台としても活躍。裏面はラバー付きで、安定性に優れています。

砥石の側面に、世界的に有名なツヴィリングの双子マークをあしらっているのもポイントです。

Belgischer Brocken 天然砥石 両面砥石

#1200の中砥石と、#6000の仕上げ砥石が一体になった両面砥石です。刃付けから仕上げまで対応できるのが特徴。中砥石にはフランス産の天然砥石、仕上げ砥石にはベルギー産の天然砥石を採用しています。

研ぐ前に水に浸す必要がなく、表面を軽く水に濡らすだけですぐに使用可能。包丁やキャンプナイフなど、さまざまな刃物に対応している点もおすすめです。汎用性の高さを重視したい方はチェックしてみてください。

キング砥石 ホームトイシ 仕上げ用 #6000 S-65 HT-63

リーズナブルな価格で普段使いにおすすめの仕上げ砥石です。一般的なステンレス製包丁をはじめ、打刃物のメンテナンスに対応しているのがポイント。刃先を鋭利に仕上げ、切れ味をしっかりと蘇らせます。

「ホームトイシ」シリーズは製品ラインナップが豊富。刃こぼれ修正用の#220の荒砥石や、日々の包丁のお手入れで活躍する#1000の中砥石、幅広い用途で使いやすい両面砥石も揃っています。

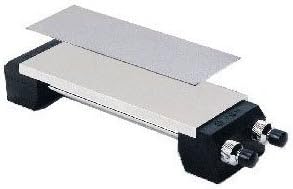

ツボ万(TSUBOMAN) アトマエコノミー本体 ゴム台付 極細目 ATM75-12ED

ダイヤモンド粒子を全面ではなくパターン状に分散して電着させた仕上げ砥石です。切れ味を蘇らせるのはもちろん、目詰まりを防ぎながら研げるのもおすすめのポイント。刺身包丁のほか、ノミやカンナといった木工刃物の刃付けにも使用できます。

表面が消耗したら、替え刃のみの交換が可能。本製品の極細目のほか、出刃包丁に適した「中目」、家庭用包丁など一般的な刃物にぴったりな「細目」も展開されています。

砥石の使い方

By: amazon.co.jp

基本的な砥石の使い方は、包丁の状態に応じた番手の選択から始めます。刃こぼれした包丁には荒砥石、日常的な研ぎ直しには中砥石を使い、最終工程で仕上げ砥石を用いるのが正しい方法。最初から仕上げ砥石を使用しないよう注意しましょう。

まず、研ぐ前に砥石を水に浸します。気泡が出なくなるまで10~15分程度浸すのがポイント。水に十分に浸したら砥石を安定した場所にセットし、一般的な包丁の場合で刃角15°を目安に、角度を保って研いでいきます。包丁と砥石の接点を常に意識することが大切です。

研いでいるうちに研ぎ汁が出ますが、研ぎ汁は滑らかに研ぐ手助けとなるので、捨てずに研ぎ続けるのが重要。刃の全体にバリが出たら、反対側の面を研ぎます。最後に包丁と砥石を水洗いし、乾いた布で拭き取れば完成です。

砥石のなかには、水なしで研げるモノや、少量の水で研げる製品も。事前にパッケージで確認しておくのがおすすめです。

仕上げ砥石は、包丁のメンテナンス後の状態をワンランク引き上げられる便利なアイテム。切れ味を高められるだけでなく、美しい見た目に仕上げられるのも魅力的なポイントです。普段から中砥石で包丁のメンテナンスを行っている方は、仕上げ砥石の導入も検討してみてください。