3Dデータをもとに立体的なモノを印刷できる家庭用3Dプリンター。自宅でオリジナルグッズやフィギュアを作れる便利なアイテムです。造形方式や造形サイズ、対応フィラメントが異なるさまざまな製品が展開されています。

今回は、おすすめの家庭用3Dプリンターをご紹介。手軽に使えるコスパの高いモノから、仕上がりの精度を重視した高性能なモノまで選定しました。選び方のコツも解説するので、参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

- 目次

- 家庭用3Dプリンターとは?作れるモノを解説

- 家庭用3Dプリンターの選び方

- 家庭用3Dプリンターのおすすめメーカー

- 家庭用3Dプリンターのおすすめモデル|熱溶解積層方式

- 家庭用3Dプリンターのおすすめモデル|光造形方式

- 家庭用3Dプリンターの売れ筋ランキングをチェック

家庭用3Dプリンターとは?作れるモノを解説

By: creality-3d.jp

家庭用3Dプリンターとは、3Dデータを用いて立体物を印刷する装置のこと。3DCADや3DCGで準備した3Dデータを、スライスソフトと呼ばれる積層を設定するソフトを用いて3Dプリンターに読み込ませます。設定データをもとに素材を一層一層積み上げ、立体物を構築するのが特徴です。

家庭用3Dプリンターで作れる代表的なモノは、フィギュアや模型です。手作業では難しい複雑な造形物でも、簡単に作れるのがメリット。製作時間の大幅な短縮ができる点も魅力です。

また、スマホケースや食器、メガネなどの身の回りのちょっとした小物も作れます。モノづくりが好きな方は、家庭用3Dプリンターを活用してみてください。

家庭用3Dプリンターの選び方

造形方式で選ぶ

初心者なら「熱溶解積層方式」

By: flashforge.jp

熱溶解積層方式は、フィラメントと呼ばれるヒモ状の樹脂に熱を加え、溶かしながら造形する方法です。別名「FDM方式」と呼ばれています。熱溶解積層方式は、本体代金や材料費などのコストを抑えやすく手軽に試せるため、3Dプリンターを初めて使う方におすすめ。また、造形できるサイズが大きめであることも特徴です。

ただし、表面の仕上がりのキレイさは光造形方式より劣る場合があります。仕上がりよりもコストを重視する方や、大きい造形物を作りたい方におすすめです。

高精度な「光造形方式」

By: elegoo.com

光造形方式とは、光硬化性のある樹脂素材にレーザー光やUV光を照射しながら造形物を作る方法。熱溶解積層方式は下から層を積み上げていくのに対し、光造形方式は上から吊り下げるようにしながら層を重ねていきます。

光造形方式の特徴は、表面が滑らかで寸法精度が高く、高精細なモノを作れること。表面のデザインが繊細なフィギュアや模型を作成するのに適しています。

ただし、光造形方式で主に使用される素材のレジンは、素手で触ることができないため取り扱いに注意が必要です。また、フィラメントよりもレジンの方が高価なモノが多い傾向にあります。手間やコストよりも、仕上がりの美しさを重視する方におすすめです。

造形可能なサイズをチェック

By: creality.com

家庭用3Dプリンターを選ぶ際は、造形可能なサイズをチェックしましょう。作りたいモノの大きさを検討したうえで、適切なサイズを選ぶことが重要です。なお、造形物のサイズが大きくなるほど、印刷途中で歪みや反りが発生する可能性が高くなります。

また、大きいサイズのモノを一度に印刷すると作業完了までに時間がかかる場合も。仕上がりのキレイさや印刷時間の短縮を重視するなら、造形サイズが小さめの3Dプリンターでパーツごとに分けて印刷する方法も検討してみましょう。

造形に使える素材をチェック

By: anycubic.com

3Dプリンターは、機種によって使える素材が異なります。熱溶解積層方式の3Dプリンターでは、ヒモ状の樹脂素材であるフィラメントを使用します。一方、光造形方式の3Dプリンターでは、レジンと呼ばれるUV硬化性樹脂を使うのが主流です。

フィラメントの種類には、表面が硬くて丈夫な「PLA」、透明度が高く耐久性のある「PET」や「PETG」、曲げや伸びに強い「ABS」などがあります。フィギュアやプラモデルを作るなら、出力後も研磨や着色がしやすいABSがおすすめです。

レジンの種類には、汎用性の高い「ノーマルレジン」、硬化していない状態で洗える「水洗いレジン」、ABS樹脂のような素材の「ABSライクレジン」などがあります。コスパ重視ならノーマルレジン、初心者なら後処理が簡単な水洗いレジンがおすすめです。

対応ソフトとファイル形式をチェック

初心者は「スライスソフト搭載」のモデルがおすすめ

スライスソフトとは、3DCADや3DCGで作成した3Dデータを、3Dプリンターが認識できるように変換するためのソフトです。スライスソフトには、メーカー独自のモノのほかに、さまざまなプリンターで使える汎用のモノがあります。

3Dプリンター初心者は、専用のスライスソフトが使える製品を選ぶのがおすすめ。機種に合わせて設計されているため、操作が分かりやすく失敗するリスクを減らせます。汎用のスライスソフトを使う場合は、3Dプリンターが対応しているか確認しておきましょう。

ソフトウェアを自由に使いたいなら「STL形式対応」

By: anycubic.com

3Dプリンターが対応するデータ形式には、STL・OBJ・VRMLなどがあります。なかでも、代表的なデータ形式はSTLです。多くの3Dプリンターやスライスソフトが対応しており、汎用性があります。

STL形式は普及率が高いため、データをやり取りするときにも便利。ソフトウェアの環境に関係なく使いやすいので、STL形式対応の3Dプリンターを選ぶのがおすすめです。

各種機能にも注目

面倒な手動調性が不要な「オートキャリブレーション」

熱溶解積層方式の3Dプリンターのセッティングには、キャリブレーションと呼ばれる土台の水平調整機能が必要です。利便性を重視するなら、オートキャリブレーション対応の3Dプリンターがおすすめです。

ネジを回して手動で水平調整するモノは、操作に不慣れだと土台に傾きができてしまいます。土台が傾いたまま印刷すると、フィラメントを積層する際に偏りが出て造形に失敗することも。3Dプリンター初心者は、オートキャリブレーション対応モデルを選びましょう。

複数の素材を使い分けるなら「ヒートベッド」

By: creality-3d.jp

熱溶解積層方式で、複数の素材を使い分けるならヒートベッドを搭載した3Dプリンターがおすすめです。ヒートベッドとは、土台部分を高温に保つ機能のことです。

フィラメントは、素材によって熱で溶ける温度が異なります。素材によっては、出力した直後に冷めてしまい土台に定着できない場合も。例えば、ABSは熱収縮を起こしやすく造形物が土台に定着しにくいため、ヒートベッド機能が必須です。

ほかには、耐候性に優れたASAも出力時に高温が必要。使いたいフィラメントに必要な温度をチェックし、ヒートベッド機能が搭載された3Dプリンターを選ぶかどうかを見極めましょう。

トラブル時に本体のみでも操作ができる「ディスプレイ付き」

By: creality-3d.jp

停電や故障、パソコンの不具合などのトラブルに備えるなら、3Dプリンター本体のみで操作ができるディスプレイ付きのモデルがおすすめです。パソコンがなくてもタッチパネルのみで操作ができるため、造形途中で失敗するリスクを減らせます。

3Dプリンターの設定や印刷テストをディスプレイから操作できる点も魅力。直感的に使えるため、3Dプリンターの操作に不慣れな方はディスプレイ付きのモデルを選ぶのがおすすめです。

材料切れを感知する「材料切れセンサー」

By: flashforge.jp

3Dプリンターは、一部の熱溶解積層方式のモデルで、材料切れセンサーを搭載しています。材料切れセンサーを搭載したモデルは、エクストルーダーと呼ばれる材料を送り出す部分が材料切れを検知すると、ヘッドの稼働を自動で停止します。

これにより、印刷途中の材料切れによる、モデルへの悪影響を防げるほか、材料が切れてからでも印刷を再開できるようになります。

材料切れセンサーを搭載していないモデルは、印刷途中で材料が切れた場合も駆動し続けて、不完全な状態の造形物ができあがるため、印刷を最初からやり直す手間が発生します。

すぐに使い始めたいなら組み立て済みの「完成品」を

By: creality-3d.jp

3Dプリンターには、組み立てが必要なタイプと完成品タイプの2種類があります。すぐに使いたいなら完成品を選ぶのがおすすめ。工具の準備や組み立てマニュアルを読み込む必要がなく、届いたらすぐに印刷を開始できます。

また、3Dプリンターを組み立てた経験がない場合も簡単に使えるのがポイント。取り付け時のミスが起こらないため、組み立てに自信がない初心者でも安心して使い始められます。

日本語マニュアル・日本語サポートがあると安心

3Dプリンターは海外製のモノが多く、英語表記しかない場合もあるため注意しましょう。マニュアルやアフターサポートが日本語に対応していると安心。操作方法が分かりやすく、トラブル時にもスムーズに問い合わせできます。

日本でも展開しているメーカーなら、日本語でのサポートに対応している場合があります。購入前にサポートが日本語に対応しているかチェックしてみてください。

家庭用3Dプリンターのおすすめメーカー

Creality 3D

By: amazon.co.jp

Creality 3Dは、2014年に中国の深圳で設立されたメーカー。家庭用3Dプリンターの設計・開発に注力しており、熱溶解積層方式・光造形方式の3Dプリンターを多く取り扱っています。

Creality 3Dの3Dプリンターは、製品のラインナップが豊富で選択肢が幅広いのが特徴。価格帯は、3万円程度のコスパの高いモノから30万円以上する高性能なモノまで展開されています。

また、組み立て済みの完成品が多く展開されているのもポイント。3Dプリンター初心者や購入後すぐに使い始めたい方はチェックしてみてください。

FLASHFORGE

By: flashforge.jp

FLASHFORGEは、2011年に設立された中国のメーカー。中国のなかでも3Dプリンター事業におけるトップランナー企業として知られています。世界36カ国で製品を展開、25カ国で代理店を設立。日本国内でも複数のシリーズを展開しています。

FLASHFORGEの家庭用3Dプリンターは、熱溶解積層方式の製品が豊富。密閉型のデザインのモノが多く、家庭や教育機関でも安心して使えるように設計されています。また、操作マニュアルやサポートなどが日本語対応しているのも魅力です。

Elegoo

By: elegoo.com

Elegooは、2015年に中国の深圳で設立されたメーカーです。ECチャネルを中心に3Dプリンターを販売。アメリカやイギリス、オーストラリア、日本など世界中の国で展開されています。

Elegooの3Dプリンターは、「Mars」や「Saturn」など惑星の名前を取った親しみやすいネーミングのシリーズをラインナップ。光造形方式の製品が多いのも特徴です。

また、Max・Plus・Proなど同じシリーズでも造形サイズや機能が少しずつ異なる製品が揃っています。シリーズごとに、仕様を比較しながら選ぶのがおすすめです。

家庭用3Dプリンターのおすすめモデル|熱溶解積層方式

Creality 3D K1C

熱溶解積層方式の家庭用3Dプリンターのなかでも性能が高いモデルです。本製品は、高強度なモデルを印刷できるカーボンファイバー配合フィラメントに対応。家庭でも部品や固定具などのアイテムを製作したい方におすすめです。

本体は組み立て不要で、開封後すぐに使えます。また、ワンタッチでのオートキャリブレーションに対応し、スムーズに印刷を始められるのもポイントです。本体に搭載されたAIカメラは、印刷中の異物混入や故障の有無をリアルタイムで監視できます。

印刷速度は最大600mm/sを実現。高い印刷精度を備えながらも、スピーディーに3Dモデルを印刷できます。

FLASHFORGE Adventurer 5M 3Dプリンター

複雑な調整なしでも使える、初心者にぴったりな熱溶解積層方式の家庭用3Dプリンターです。本製品は、ノズルの高さを自動で補正する機能を搭載。第一層目の印刷の仕上がりがよくなり、安定した造形を実現します。

ノズルの最高移動速度は600mm/sで、高速印刷が可能。ノズルの交換もワンプッシュでできるので、セッティングがスムーズです。土台はPEI鋼板プラットフォームを採用。柔軟性と磁気のある素材で、すぐに3Dモデルを取り外せます。

4.3インチのディスプレイでタッチ操作が可能。最大造形サイズは、220×220×220mmです。また、材料が切れたときに印刷を一時停止するセンサーを搭載しています。

操作マニュアルやサポートは日本語に対応。公式のスライスソフトは、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングしたり、プリンターの状態をオンラインで管理したりできます。

FLASHFORGE Adventurer 5M Pro 3Dプリンター

約10分でプリント準備が完了すると謳われている3Dプリンターです。初心者でも簡単に操作しやすいのが特徴。また、ノズルとプラットフォーム間の違いを自動検出して補正する自動レベリングシステムにより、手動調整なしで美しい造形が可能です。

600mm/sの最高移動速度と、20000mm/s²の加速度を実現した高速造形機能を搭載。さらに、全金属フレームのCore-XY構造により、高速印刷時でも安定した動作と低ノイズを両立しています。

Elegoo Neptune 4 Pro

手頃な価格で購入できる熱溶解積層方式の家庭用3Dプリンターです。3Dプリンターを初めて導入する方にもおすすめ。組み立てや印刷が簡単にできるほか、最大印刷速度が500mm/sと速いのもメリットです。

ヘッドはデュアルギアを採用し、柔軟な素材でもしっかりと掴んで押し出します。PLA・PETG・ABS・TPU・ナイロンなど、幅広い素材に対応しているのも特徴です。

本体は、印刷部分が露出しているものの、すべての軸にサイレントドライバーを搭載しているので、静かな印刷を実現。土台は、2つの独立したヒートベッドの加熱エリアにより、小さい3Dモデル作成時の消費電力を削減できます。

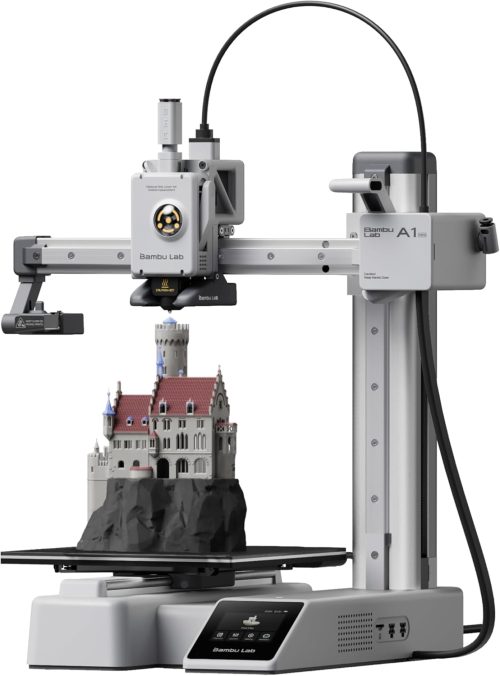

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター PF002MJPPRE

全自動キャリブレーションを搭載した家庭用3Dプリンターです。ベッドレベリングやZオフセットなど、複雑な調整を自動化しているのが特徴。簡単に高精度な造形を楽しめます。

アクティブモーターノイズキャンセリング機能により、48dB以下の静音性を実現しているのもおすすめポイント。また、渦電流センサーと独自のアルゴリズムを活用した流量補正技術によって、ノズル内の圧力を測定し、正確な押出を期待できます。

アンカー(ANKER) AnkerMake M5 3Dプリンター

プリント時間を短縮しやすい3Dプリンターです。PowerBoostテクノロジーにより、最大移動速度500mm/sを実現しているのが特徴。また、約15〜20分で組み立てられる簡単設計のほか、4.3インチのタッチパネルで直感的な操作が可能です。

1080p高精細AIカメラを搭載し、プリント状況をリアルタイムで監視できるのもメリット。さらに、プリントエラーを自動検知して通知するため、材料の無駄を軽減できます。

0.1mm単位での精密なプリント技術により、繊細なモデルも美しく再現しやすいのも魅力。PLA・PETG・ABSなど多様な素材に対応しているうえ、専用のPEIシートによって完成品を簡単に取り外せます。

家庭用3Dプリンターのおすすめモデル|光造形方式

Creality 3D Halot-Mage

228×128×230mmの造形エリアで、大きめの光造形モデルを印刷したい方におすすめの家庭用3Dプリンターです。本製品は、コンパクトな筐体ながらも、広い造形エリアを確保。8Kの高解像度パネルを採用し、細かな部分の造形にも対応できます。

本体に搭載されたカバーは、フリップ型を採用。片手での操作が可能なほか、スペースを取らないのがメリットです。カバーは紫外線カット率が高く、外部からの干渉を防止します。

また、自社開発のスライスソフトは、直感的な4段階のワークフローを採用。プリセットも複数備えており、初心者でも安心して使えます。

Elegoo Saturn 3

細部の表現がしやすい光造形方式家庭用3Dプリンターです。本製品は、造形可能サイズが218.88×122.88×250mm³のスペック。12KのモノクロLCDパネルを採用し、ディテールの細かな部分の再現や、複雑な形状のモデルの作成が可能です。

ビルドプレートは、レーザー彫刻により優れた密着性を発揮。印刷の精度と安定感が増し、キレイな仕上がりを実現します。また、本体に搭載されたプラグイン式MINI空気洗浄機により、印刷時に発生するニオイを抑えられるのもポイントです。

Elegoo MARS 4 Ultra

コスパのよい光造形方式の家庭用3Dプリンターを求めている方におすすめのモデルです。本製品は、比較的リーズナブルでありながらも、7インチ9KモノクロLCDを採用し、高精度の印刷が可能。18ミクロンのXY精度により、精密なモデルを作成するのに適しています。

印刷時は、出力範囲全体を均一に硬化できるため、滑らかな仕上がりに。Z軸のリニアガイドレールは高精度で、安定したプリント性能を発揮します。レベリングは、一度行うと何度も設定する必要がない仕様で、手軽に印刷を始められます。

筐体のフットパッドは高さの調節が可能。平らではない場所でも、3Dプリンターを安定して設置できます。

Elegoo Jupiter SE

大きな部品や複数のモデルを一度に印刷したい方におすすめの光造形方式家庭用3Dプリンターです。本製品は、造形可能サイズが277.848×156.264×300mm³と、家庭用モデルのなかでは大きめ。12.8インチ6KモノラルLCDの採用で、精度の高い印刷も可能です。

自動でレジンの補充・回収を行うシステムを備えているのもポイント。レベリングは、一度行うと繰り返し設定する必要がなく便利です。ビルドプレートは、回転ハンドルによって簡単に着脱ができます。

家庭用3Dプリンターの売れ筋ランキングをチェック

家庭用3Dプリンターのランキングをチェックしたい方はこちら。

家庭用3Dプリンターは、熱溶解積層方式または光造形方式のモノが主流。初心者なら、取り扱いが簡単でコストを抑えやすい熱溶解積層方式がおすすめです。精度の高さや仕上がりの美しさを求めるなら、光造形方式が適しています。本記事を参考に、自分にあった3Dプリンターを見つけてみてください。