雪の上を沈むことなく歩けるスノーシュー。雪山登山やスノーハイクなどを手軽に楽しめる便利なアイテムです。しかし、製品によってフレームの形状や機能などが異なるので、どれを選ぶか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、スノーシューのおすすめをご紹介します。選び方のポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

スノーシューとは?

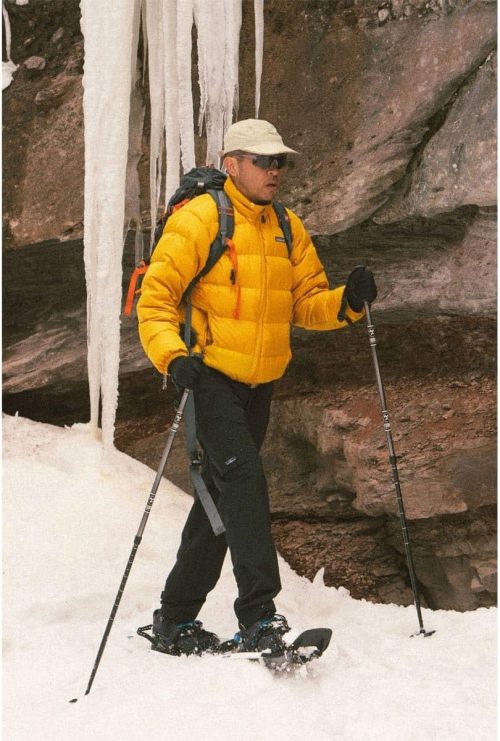

By: montbell.jp

スノーシューは、雪の上を沈まずに快適に歩くためのアイテムです。靴の底に装着することで雪との接地面積を広げ、浮力を生み出すのが特徴。ふかふかの雪の上でも歩行しやすくなるのがメリットです。

冬のアクティビティとして気軽に楽しめるスノーハイキングから、本格的な雪山登山、さらにはバックカントリーまで、さまざまな場面で活用されています。

雪や氷をしっかりと捉えるクランポン(裏面の爪)や、傾斜を登る際に便利なヒールリフトなど、製品によって搭載されている機能が異なります。目的に合わせてチェックするようにしましょう。

スノーシューの選び方

歩く場所に適したタイプを選ぶ

平坦地用

By: amazon.co.jp

雪原や森の中など、比較的緩やかな地形を歩く場合は平坦地用のスノーシューがおすすめです。フレームが大きく設計されているため浮力が高く、ふかふかの柔らかい雪の上でも沈みにくいのが特徴。初めてスノーシューに挑戦する方でも、手軽に雪上散策を楽しめます。

平坦な場所での歩きやすさを重視して設計されているのがポイント。登山用と比べると軽量でグリップ力は控えめな製品が多くラインナップされています。

登山用

By: e-mot.co.jp

雪山登山など、傾斜のある場所で使用する際には登山用のスノーシューをチェックしましょう。フレームが比較的小さめに作られており、狭い場所でも小回りのきく設計がポイントです。

滑りにくいよう、鋭いクランポンを備えているのが特徴です。また、急な登り坂でかかとを上げてふくらはぎの負担を減らす「ヒールリフトバー」という補助機能を搭載した製品もあります。傾斜地での安定した歩行をサポートしてくれるのがメリットです。

装備を含めた体重と雪質を考慮してサイズを選ぶ

By: amazon.co.jp

スノーシューを選ぶときは、まず「適合荷重」を確認しましょう。適合荷重とは、そのスノーシューが支えられる重さの目安です。自分の体重だけでなく、当日の服装やバックパックなど、装備を含めた総重量が適合荷重の範囲内に収まる製品を選ぶのが基本です。

しかし、適合荷重が大きいモデルほどサイズが大きく重くなる傾向があります。持ち運びやすさも考慮して検討してみてください。

素材を選ぶ

アルミフレーム

By: captainstag.net

アルミフレームのスノーシューは、形状によって用途が異なります。パイプ状のフレームを使った製品は軽量なモノが多く、持ち運びの負担を軽減できます。グリップ力は小さいものの、柔らかい雪質の場所や乾いた深雪での歩行に向いているのが特徴です。

一方、グリップ力を高めるアルミフレームを採用した山岳用の製品も展開されています。しっかりと雪面をグリップできるのがメリットです。

プラスチックフレーム

By: amazon.co.jp

プラスチックフレームのスノーシューは、金属よりもしなやかなので、傾斜のある地形で安定した歩行をサポートしてくれるのが特徴です。素材自体が滑りにくいほか、クランポンを備えた製品が多くグリップ力があります。

しかし、製品によって平地向けか登山向けか異なるのであらかじめチェックしておくことが大切です。

バインディングの装着方法を選ぶ

ラチェット式

By: amazon.co.jp

ラチェット式は、バックルにストラップを通して、レバーをカチカチと動かして締める方式のバインディングです。操作が比較的簡単なため、初心者の方でも扱いやすいのが魅力。自分の足にフィットするように、締め具合を細かく調整できます。

厚手の手袋をしたままでも簡単に操作しやすい点が便利なポイントです。ただし、歩いているうちにベルトが緩んでくることがあるので、定期的に締め具合を確認すると安心です。

ストラップ式

By: amazon.co.jp

ストラップ式は、ストラップやバンドを使って固定するタイプです。ほかのタイプよりも装着にやや時間がかかるほか、締める際に力が必要な場合があります。一方、固定力が強く緩みにくいのがメリット。長時間の歩行でも安定した装着感を保ちます。

ベルトが破損してしまっても、交換用のストラップが用意されている製品が多く交換できるのもポイントです。装着に慣れるまで少し時間がかかりますが、慣れれば簡単に着脱できます。

BOAフィットシステム

By: rakuten.co.jp

BOAフィットシステムは、ダイヤルを回すことでワイヤーが締まり、ブーツを均等に固定できるのが特徴です。手袋をしたままでもダイヤルを操作でき、着脱がスムーズに行えるのが魅力。ブーツへの固定や解除が素早くできます。

しかし、ワイヤーは使い続けると劣化する可能性があります。ワイヤーが切れると修理が必要になる点には留意しましょう。

スノーシューのおすすめブランド

モンベル(mont-bell)

By: montbell.jp

モンベルは、1975年に日本で創業されたアウトドアブランドです。「function is beauty」と「Light & Fast」をコンセプトに、登山用品をはじめとするさまざまなアウトドア用品を開発しています。

スノーシューにおいては、金属フレームタイプやワカンタイプなどラインナップが豊富。雪山登山から雪原でのスノーハイクまで、幅広いフィールドに対応しているのが魅力です。

エムエスアール(MSR)

By: amazon.co.jp

エムエスアールは、Mountain Safety Researchの略称で、1969年に創業されたアメリカのアウトドアブランド。信頼性と機能性に優れた製品づくりをおこなっているのが特徴です。

スノーシューにおいては、アッセントシリーズやエクスプローラーシリーズなど幅広く展開。アクセサリーも用意しており、雪質などに合わせて機能を追加することが可能です。

タブス(TUBBS)

By: rakuten.co.jp

タブスは、アメリカのノルウェイメイン州で設立されたスノーシューブランド。スノーシュー業界のパイオニアとして、冬のアウトドアアクティビティを支える高品質な製品づくりに取り組んでいます。

スノーシューにおいては、バックカントリーカテゴリーやデイハイクカテゴリーなど、用途に合った製品を展開しています。スノーシューのリーディングブランドの高品質なアイテムが気になる方におすすめです。

スノーシューのおすすめ|平坦地・ハイキング向け

タブス(TUBBS) Flex ESC Snowshoes 2026

初心者の方がスノーシューに慣れるのにおすすめのモデルです。Torsion DeckとFlex Tailを搭載し、自然な歩行感覚を実現しています。QuickPullバインディングにより、素早い装着と取り外しが可能です。

Tubbs Toe Cramponとトラクションレールを組み合わせた設計で、固く締まった雪面でもグリップ力を発揮。16°のヒールリフトにより、急な登りでも疲れにくくするのもポイントです。スノーシューに必要な機能を搭載し、コスパに優れています。

タブス(TUBBS) Flex TRK Snowshoes

歩きやすさと快適性に優れた、エントリーからミドルレベルのスノーシュー。Flex Tail テクノロジーがショックを吸収し、自然な歩行をサポートします。オールラウンドに使いやすく、デイハイキングにぴったりです。

Quick-Fitバインディングは簡単に着脱しやすいのもポイント。また、ActiveLift 16°ヒールリフトにより急な登り坂でもふくらはぎの疲労を抑えることが可能です。初心者から中級者におすすめのモデルです。

タブス(TUBBS) Flex RDG スノーシュー X180102001240

冬のハイキングに適したスノーシュー。独自のCustomWrap 2.0バインディングとBOAフィットシステムを統合しており、ダイヤル操作だけで優れたフィット感を実現します。さまざまな山岳地帯に対応する、汎用性の高さも魅力のひとつです。

デッキ全体がしなるTorsionDeck構造が、自然な歩行をサポート。ブラックにグリーンのラインが入ったスタイリッシュなデザインも魅力です。冬のアクティビティを快適に楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。

アトラス(Atlas) ヘリウム TRAIL 23

軽さと扱いやすさを両立したスノーシューです。足を包み込むラップバインディングを採用しているのが特徴。フィット感に優れているほか、簡単に着脱できます。

一体成型された樹脂デッキは、穴を開けることで軽量化を実現。柔軟性もあるため、さまざまな雪面に対応します。さらに、トラクションレールが雪面を捉え、歩行時の安定性を高めます。地形の変化に富んだ雪原でのハイキングを楽しみたい方におすすめです。

ティーエスエル(TSL) 325 elevation

シンプルで手軽に装着できるラチェット式のバインディングを採用したスノーシューです。斜面でもグリップ力を発揮する3Dデザインを採用しているのが特徴。傾斜がある場所を歩くのに便利なヒールリフトも付いています。

安定性も良好なので、初心者でも使いやすいのもポイント。ハイキングや雪上でのウォーキング、散策におすすめのモデルです。

ティーエスエル(TSL) SYMBIOZ instinct

フレックス構造により、さまざまな雪上で快適に歩行できるスノーシュー。軽量でしなやかなHyperflex conceptが、凹凸のある地形に対応します。快適に歩きやすく、雪上でのウォーキングを楽しめるモデルです。

BOAフィットシステムを採用により、素早い装着が可能。耐摩耗製のある8つのステンレス製クランポンも備えているので、高いグリップ性能を発揮します。スノーハイキングにおすすめのモデルです。

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) CS スノーシュー type2 27inc UX-888

雪上での安定した歩行を実現するスノーシューです。ポリエチレン製のベースとアルミニウム製フレームを採用しているのが特徴。約68×21cmのサイズで、雪の上を自由に歩き回ることが可能です。

ラチェットベルトにより、スピーディに装着できるのもポイント。ペアでの重量は約1800gで、持ち運びに便利なキャリーバッグも付属しています。スノーシューハイキングを楽しみたい方におすすめです。

ベルモント(Belmont) アルミスノーシュー BS-078

深い雪でも軽快な歩行できるスノーシュー。軽量なアルミフレームを採用し、片方の重さは約795gです。錆びにくいほか耐久性に優れているのが特徴です。

歩きやすい反り返り仕様で、スムーズな足運びを実現。手持ちの長靴やスノーブーツに装着できます。持ち運びに便利な収納袋が付属する点もおすすめポイントです。

ベルモント(Belmont) アルミスノーシュー BS-081 HL580

傾斜面での歩行をサポートするスノーシュー。かかとを上げるヒールリフター機能を搭載しています。深い雪でも沈み込みにくいフレームで、安定して歩行できます。

素材には軽量なアルミ合金などを採用し、片方の重量は約850gです。持ち運びに便利な収納袋が付属しているのもポイント。雪上を快適に歩行できるおすすめのアイテムです。

コンパル(COMPAL) アルミ・スノーシュー L-58

深い雪でも沈みにくく、快適に雪上を歩行できるスノーシュー。フレームには耐久性のよいアルミ合金を採用しています。片足の重量は890gです。

つま先部分が反り上がった仕様で、スムーズに足を運べるのが魅力。付属の収納袋を使えば、持ち運びや保管も手軽に行えます。これから雪上の散策を始めたい方におすすめのモデルです。

ベルモント(Belmont) スノーウォーク ゴムバンド付 PI-1493

小回りの利きやすいアイテムです。比較的細身のフォルムなので、雪上で軽作業をするときに向いています。本体の素材には丈夫なポリエチレンを採用しており、重量は約267gと軽量です。長時間の作業でも負担になりにくいのが魅力です。

着脱のしやすさもポイント。ワンタッチバンドとポリカーボネイト製のフックで簡単に装着可能です。本製品はゴムバンドタイプですが、ベルトバンドタイプの製品も展開されています。

コンパル(Compal) プラ・かんじき ワンタッチ式

ワンタッチで簡単に装着できるアイテム。長方形の形状により歩きやすく雪に潜りにくいのが魅力です。裏面に金属スパイクを配置しており、グリップ力を高めています。

かかと付きの設計で足のズレにくいのもポイント。ナイロンベルトは長靴のサイズに合わせて締め具合を調整できます。雪道での歩行や除雪作業を安全におこないたい方におすすめです。

スノーシューのおすすめ|登山向け

モンベル(mont-bell) アルパイン スノーシュー 56 1134317

山岳地形での歩行性に特化したコンパクトなスノーシュー。フレーム全体がクリートとして機能するT型断面フレームを採用しているのが特徴です。トラバース時に優れたグリップ力を発揮します。

クランポンの回転軸にフレックスバンドを使用することで、デッキの垂れ下がりを抑え、軽快な足運びが可能。急斜面に対応するヒールリフトを搭載しており、傾斜の強い雪山でも歩行しやすい設計です。

保水しにくいエラストマーバンドのハーネスは極寒地でも安定した性能を発揮します。フラットに収納できるため携行時に嵩張りにくいのもメリット。山岳用のスノーシューが欲しい方におすすめです。

エムエスアール(MSR) EVOアッセント 40588

さまざまな雪上に対応するスタンダードなスノーシュー。一体成型プラスチックのデッキは耐久性が高く、地形に合わせてしなやかにしなるのが特徴。安定した歩行をサポートします。

グリップ力に優れたスチール製のトラクションレールが横ズレを抑えるのもポイント。かかとを持ち上げるテレベーターが登攀時の負担を軽くします。グローブをしたまま操作しやすいバインディングも搭載した、バックカントリーやオフトレイルを楽しみたい方におすすめのモデルです。

エムエスアール(MSR) EVOエクスプローラー 40029

革新的なパラダイムバインディングを搭載したスノーシュー。ストレッチメッシュと2つのフロントバックルにより、急斜面やトラバースでもしっかりとした装着を実現します。3つのアジャスターポイントと専用ストッパーで、手袋を着用したままでも簡単にフィット感の調整が可能です。

耐久性に優れた素材を使用。サイズは21×56cm、重量は1712gです。起伏に富んだ地形からテクニカルな地形まで対応する、中級から上級レベルの方におすすめのモデルです。

エムエスアール(MSR) ライトニングアッセント

さまざまな地形に対応するフラッグシップモデルのスノーシュー。360°トラクションフレームと2本のクロスメンバーにより、優れたグリップ力と剛性を実現します。ライトニングデッキとパラゴンバインディングを組み合わせており、急斜面やトラバース時もしっかりと雪面を捉えるのが特徴です。

丈夫でしなやかなデッキが地形に追従し、安定した歩行をサポート。脱ぎ履きが簡単で、休憩時も手間なく着脱できるのもメリットです。

タブス(TUBBS) FLEX ALP X220100401250

地形に合わせてボディがねじれる「Torsion Deck」を搭載したスノーシュー。雪面への接地面積が向上し、自然に歩行しやすいのが魅力です。「ヴァイパー 2.0トウ・クランポン」「テール・トラクション・ピン」「マイクロセレーション・トラクション・レール」が強力なグリップ力を発揮します。

ActiveFit 2.0バインディングにより直感的な着脱が可能。TPUシンチストラップが氷結を防ぎます。19°のヒールリフト機能が急斜面での負担を軽減。バックカントリーを楽しみたい方におすすめです。

アトラス(ATLAS) ヘリウム MTN 23 1831937

軽量で柔軟な歩き心地が魅力のスノーシュー。穴を設けて軽量化した樹脂製デッキが特徴です。優れた柔軟性をあわせ持ち、さまざまな雪のコンディションに対応できます。

足の甲を包み込むラップバインディングが、高いフィット感を実現。クランポンとトラクションレールも搭載しており、雪面をしっかりと捉えます。安定して歩行できるのがポイントです。複雑な雪面に対応できるモデルが欲しい方におすすめです。

アトラス(ATLAS) レンジ MTN 1831943

起伏に富んだ雪山でも雪面をしっかりとグリップするスノーシュー。ノコギリ刃状のフレームがしなり雪面を捉えます。トラバース時も安定した歩行が可能です。

フレーム幅を細く設計しており、自然に歩きやすい仕様。さらに、グリップ力の高いクランポンも採用しているので、登はん性能に優れているのもポイントです。BOA M3ダイヤルでフィット感を簡単に調整できるほか、ラップバインディングが足全体を包み込みます。

ペアの重量は1.72kgで、適合荷重は34~68kg。機能性に優れたおすすめモデルです。

ティーエスエル(TSL) HIGHLANDER adjust

多様な雪のコンディションに対応できるフレーム構造を採用したスノーシュー。クランポンとフロントスチールグリップにより、グリップ力を高めているのが特徴です。湿雪やアイスバーンなど、雪の状態を選ばずに活躍するおすすめのモデルです。

BOAシステムがビンディングの圧力を均一に分散。また、足の前方にかかる負担を和らげます。雪上でのアクティビティを快適に楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

スノーシューの売れ筋ランキングをチェック

スノーシューのランキングをチェックしたい方はこちら。

スノーシューは、平坦地向けや登山向けなど、用途によって形状や特徴、機能が異なります。また、着脱のしやすさに関わるバインディングの種類も大切なポイントです。使用するフィールドや用途を明確にしたうえで、適したモノを選ぶようにしましょう。